アバダンへ向かえ

日章丸事件

「海賊と呼ばれた男」は、出光興産創業者の出光佐三氏を主人公とした歴史経済小説の映画化で2016年(平成28年) 12月に全国公開されたものです。

本作は、日本の戦前、戦中、戦後を通して、石油産業の発展に人生を賭けた国岡商店店主・国岡鐵造の半生を壮大なスケールで描いています。戦前、戦中、主人公は、海外大企業との闘いに苦戦しながらも、社員一丸となった団結力と技術力で石油ビジネスを拡大していきます。しかし、終戦を迎え大きな岐路に立たされることになります。しかし、日本人がおる限り、必ず日本は復活すると宣言するのです。

そして、作品においても描かれる、大手石油メジャーとの戦いであります。

1947年、ついに石油輸入解禁を迎え国岡商店は石油販売の指定業者となっていました。そんな時、セブンシスターズと呼ばれるメジャーから提携話を持ち掛けられます。提携するには自社株50%の譲渡と役員の受け入れが条件でした。これに鐵造は提携ではなく買収だと激怒し、メジャーとは真っ向から対決します。3年後、鐵造は自社タンカー「日承丸」にて世界へ買い付けエリアを拡大させます。これにより商売は繁盛します。しかし、ここにきてメジャーから圧力がかかり、軒並み取引を打ち切られます。倒産寸前にまで追いやられ、他がだめならイランと直接、取引をするしかない、という薔薇の道を選ぶこととなります。イランへ行くことは、危険を顧みず突撃するようなものです。だが、鐵造は日承丸をイランのアバダンへ送り出す決断をするのです。節を曲げて生き延びるのは断固拒否する、日本人であるからというのが理由です。

作品については、このように描かれていますが、史実にもとづいた「日章丸事件」をひも解いていきます。

出光興産創業者の出光佐三氏、は「民族資本、民族経営」を掲げ内外の敵と堂々と戦いました。外の敵は英米石油資本、メジャーです。戦後の日本の石油産業はメジャーの支配下にあり、メジャーと手を組まないと原油が手に入りませんでした。石油を巡る戦いで敗戦し、そして敗戦国として英米石油メジャーの軍門に降ることを求められたわけです。原油を輸入するために外貨割り当てに縛りをかけ、メジャーと提携しないと会社は原油を輸入出来ないようにしました。占領下の日本の石油精製会社14社のうち、6割はメジャーの植民地であり、3割は半分支配されていました。独立系(民族系)は出光興産のみであったのです。

…ここまで読んでいる皆さん、だんだん、出光で石油買いたくなって来ませんか?筆者は探してわざわざ遠くの出光のガソリンスタンドでガソリン入れる変な奴です。かつて勤めていた銀行で、出光興産担当の方が同じ寮の先輩で、夜な夜なパワハラ的に話を聞かせられたものです。めんどくさい先輩でしたが、それほど嫌いではありませんでした。

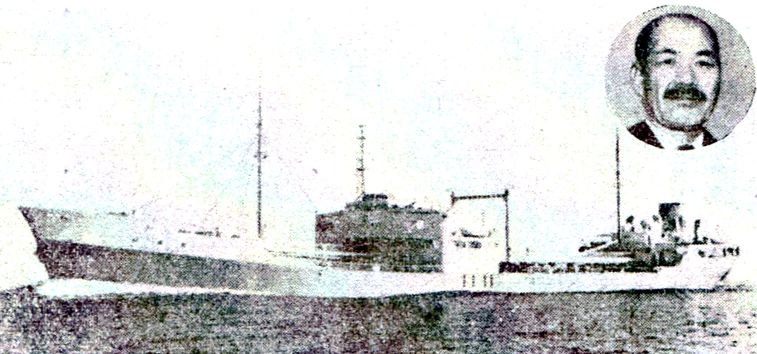

このように、出光佐三は、自社の独立を脅かす一切の妥協を拒んだのです。そのため、当然、カルテルから締め出されます。孤立無援状態、四面楚歌のなか自前の1万8000トンの巨大タンカー、日章丸を駆ってメジャーに断固戦いを挑んだのでした。

日章丸事件は、1953年(昭和28年)に起きた事件で世界を驚かせた大事件です。

舞台は中東のイラン。当時のイランは世界の火薬庫でした。なぜかというと、世界最大の石油埋蔵量の国でしたが、利益はイギリス(イラニアン社)が吸い上げ、イラン国民は何の恩恵も受けていませんでした。これはおかしいと、イランの首相モサデクが、国内の石油施設を国営化しました。

イギリス政府は激しく怒り、世界に向けて「イランの石油はイギリスのものなので買ってはならない」と声明を出しアラビア海に軍艦を派遣し海上封鎖しました。そのため、イランは有り余る石油を持ちながら、世界のどこも買ってくれませんでした。

イランから石油を買おうとした石油会社のタンカーを拿捕するという事件も起きました。イギリスは「今後イランの石油を積み出したタンカーにありとあらゆる手段をとる」と宣言します。いざとなれば拿捕だけでなく撃沈するぞと宣言したようなものでした。

強けりゃ何でも通用する、かの国らの驕りは最高潮に達していました。

これにより、イランと一切の交渉する国さえありませんでした。国力が貧しいイランは、兵糧攻めによりまもなく崩壊するであろうというのがイギリスの読みであり、悔しいことに、それはほぼ周知の常識なのでした。

こういう背景で、日章丸事件が起きました。主人公は当時敗戦国といわれた日本の、独立系中堅どころの石油会社「出光興産」。出光興産は、当時68歳の出光佐三が25歳の時に作った出光商会という小さな小売店が元ですが、社運をかけ、佐三は重役の大反対を押し切りイランの石油を買うために尽力したのです。

ことの発端は、佐三の実弟で出光興産専務 出光計介に入った一本の電話でした。電話の主は同郷であるブリヂストン社長 石橋正二郎といいます。石橋は娘婿の通産官僚・郷裕弘(ごう・やすひろ)や政府関係者を介して、ニューヨークに事務所を構えるイラン人バイヤーがイラン原油の買い手を探していることを知り、出光興産に話をつないだのでした。

当時の世界情勢などを考えると、国交がないイランとの貿易を成功させるハードルは非常に高いものであり到底不可能だと思いました。

まず、海外貿易に必要なのはLC、信用状が必要です。この信用状を銀行が出してくれないと取引が出来ません。日本の銀行、邦銀が信用状を発行すれば英国の怒りを買うのは確実です。しかし、開国直後の横浜商金時代から国際為替取引に長けた東京銀行は出光に「信用状は非常に厄介なもので、また、いくつかの裏道もある。こんな風にしてこんな風にやると、うちとしても出さざるを得ない。出光さん、あなたまさかそんなことはしないだろうねえ。」などと言いながら、初回は、国際業務に明るい東京銀行(現三菱UFJ銀行)が米国を介してイラン向けに信用状を発行してもらい乗り切ります。

…筆者は1997年の大学卒業にあたり、東京銀行を受けたかったのですが、残念ながら、かの銀行は、三菱銀行と合併し1996年夏時点で東京三菱銀行となっておりました。残念でした。

次に保険の問題があります。拿捕、撃沈されれば大変な損害が出るから当然無保険ではタンカーを出せません。出光は、当時の東京海上火災の担当者に「保険を受けてくれ」と懇願しました。東京海上火災の担当者は全てを聞いたあと、保険を引き受けしました。社内でも議論をまねきますが、「法的に何の問題もない、受けるべきだ」と彼は頑として押し通したのです。さすが、皇居そばに本店を建てることを許された日本随一の損害保険会社。東京海上の面目躍如です。

一番やっかいな問題はドルです。その頃のドルは、貴重な外貨ですから国が認めないと使えません。国もドルを代償に得る品物が日本国民のためになるかを見極めないと認めなれませんでした。イランとの交渉にも当然ドルが必要です。しかし、当時の通産省の担当官僚は「世界の国がイランを見捨てようとしている。もし日本がイランの石油を買う企業があるとするなら出光さんしかない。わかった。」とこれを認めたのです。

東京銀行の営業部長、東京海上火災の担当者や重役、国の役人、彼らはみな当時の常識、規律に対して違反を犯しています。その上で、さらに彼らは自分の今後の立身出世、保身、それら一切をすべて捨ててこれに臨んでいます。戦後まだ8年、昭和28年「このプロジェクトはきっと日本と世界を救うだろう。日本のためなら自分の身分はどうなってもいい、いずれ天や世界、後の世の人々が評価するであろう」と考え、心から賛同した上で事を成しています。いい場面にいい案件が巡ってきた。日本人たるもの、ここでこれを受けないのは自分の名誉が許さない、と知っていたわけです。日本には、いつの時代にも、かような志士がいるのです。最もいいたいのは、日本人である限り、どの時代にも、どの地域にも、かようなサムライは必ずいるということです。このことに気づくたび、感動します。このことは、何の法則でもなく、単なる事実なので、これを読んだ皆さんは、周りの人や特に若い人らに、このことを、伝えてください。

そして1953(昭和28)年3月23日、日章丸は出光興産神戸油槽所を静かに出港しました。イランのアバダン港に向かうことを知っていたのは、佐三と日章丸の新田船長、機関長の3人だけでした。

1953(昭和28)年4月5日、インド洋のコロンボ沖を航行中の出光興産のタンカー日章丸に、本社から暗号電報が届きます。

「航路変更、アバダンに向かえ」

船長は乗組員を集め、出港前に社長(店主)の出光佐三から手渡された檄文を読み上げるのです。

日章丸は、4月10日 アバダン港に到着した。港に近づくと数十隻の船が出迎え、桟橋は黒山の人だかりでした。

原油を満載した日章丸は4月13日、他船との交信を一切断ち、ひそかにペルシャ湾を抜け出します。シンガポールに基地を置く英海軍の監視を考え、帰路はマラッカ海峡を避けた。危険な航行になることが分かっていたジャワ海を通るなどして、英国の包囲網をくぐり抜けました。

およそ1ケ月後の5月9日、川崎港に入港しました。敗戦と占領に打ちひしがれた日本人の心を奪い立たせ、国際石油資本の鼻をあかした胸のすくような快挙に国民は狂喜乱舞したのです。

これに対してアングロ・イラニアン社は、積荷である石油の所有権を主張し、出光を東京地裁に提訴し、日本政府にも圧力をかけてきます。アメリカをはじめとする諸国はイギリスによる石油独占を快く思っていなかったため、同調せず黙認しました。

さらに、裁判でも出光の正当性が認められました。

石油メジャーによって牛耳られていた石油ですが、日章丸事件をきっかけに世界的な石油の自由貿易がはじまるきっかけになりました。

日章丸事件、それは戦後の復興を願い敗戦国となった日本が世界に向けて気骨ある態度で臨んだ一大事件でした。出光佐三だけではなく、このプロジェクトに関係し、危険を顧みず、自分の役目と任じて堂々とリスクを取り応援した日本人、特に影の立役者である名もなき官僚・東京銀行・東京海上の関係者に特にエールを送りたいものです。

…財務省解体デモとかなんていうのに出て変なプラカード掲げたり、平和を叫びながらその実北京の軍事パレードは嬉々として観に行くくせに、日本を批判するような勢力に躍らされている情弱の方々は、少なくとももう少し日本人というものを勉強された方がよろしい。

日章丸が帰港しての記者会見の出光佐三の言葉です。

「一(いち) 出光のためという、ちっぽけな目的のために50余名の乗組員の命と日章丸を危険にさらしたのではない。国際カルテルの支配を撥ね返し、消費者に安い石油を提供するためだ」

かように言い放ちます。なんと凄い人なんだと感銘を受けます。しかし、このような気概は、どの人にも等しく宿っているのです。我々が日本人である限り。

日章丸事件はイラン人にも心に刻む出来事となっています。

複数の日本政府関係者によれば、イラン政府関係者はこの70年間、ラフサンジャニ大統領のような高官から一市民に至るまで、しばしば「日章丸事件」の話を持ち出し、日本に感謝するといいます。

2019年6月には安倍晋三首相(当時)がイランを訪問し、最高指導者のハメネイ師らと会談しました。背景にはイランとの関係見直しを進めたトランプ米政権の思惑も働いていたでしょうが、安倍首相は、日本の国益と国際社会の安定のため勇気を示したアジアの政治家で存在感を示したと思います。今後も、日本の心ある政治家には、イランと国際社会の橋渡し役としてアジア諸国のリーダーとして存在感ある行動に期待したいものです。

出光佐三の死に対し詠まれた昭和天皇の歌があります。「国のためひとよつらぬき尽くしたる きみまた去りぬさびしと思ふ」

イランと日本、今後も友好国として絆を深めたいものです。そのために、筆者も含め中東に眼をむけ中東の歴史、宗教、現在の中東各国を知ることが大切だと思います。

今、イランは、弱者ムーブ極まる不遜で手のつけられない悪辣国家、イスラエルから不当で執拗な攻撃を受けています。

今こそ、日本はイランから、石油を購入して、国際信義と秩序を回復させ、もって物価高、原油高に苦しむ日本国民を救うべきだと思います。

言いたいことはこれだけです。

以上