民法第12問

2022年9月4日(日)

問題解説

解説音声

問題

Yは、2020年4月1日、Aに対して、Yが所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、Aは、同日より、甲建物での居住を開始した。ところが、2021年4月1日、Aは、突然の交通事故により死亡してしまった。

Aの唯一の相続人であったXは、Aの死亡当時、Aとは別居していたが、Aの訃報を受け、同年4月15日から、甲建物での居住を開始した。Xは、甲建物での居住を開始した当時、甲建物はAの所有建物であり、相続により自己の所有になったと過失なく信じていた。そのため、Xは、自己名義で甲建物の固定資産税等の公租公課を支払っていた。また、Aが死亡してから、Yは、Xが甲建物に居住していることを認識しつつ、公租公課の支払いについて異議を述べ、また、同建物の賃料を取り立てることはしなかった。

その後、2031年5月1日になって、Xは、甲建物の所有権登記名義がY名義になっていることに気が付き、Yに対して、甲建物の所有権移転登記手続を求めた。 Xの請求は認められるか。

解答

1 Xは甲建物の登記名義を有するYに対し、所有権に基づき甲建物の所有権移転登記手続を請求することが考えられる。

2(1) Xの建物の所有権を基礎付ける主張としては、取得時効(162条2項)が考えられる。162条2項の取得時効の要件は、①所有の意思をもって、②平穏・公然と、善意・無過失で③10年間占有することである。この主たるAの占有権は所有権に基づくものであるから、他主占有である。①所有の意思の有無は、占有者の内心の意思によってではなく、外形的客観的に決せられるべきものであり、占有取得の原因の客観的性質に基づいて判断されるものだからである。

そうすると、Aの占有を承継した場合、その占有の性質は、他主占有であることになり、①の要件を満たさない。

イ そこで、XとしてはAの占有と併せてではなく、自己独自の占有を主張して、取得時効の完成を主張することになる(187条1条)。ここで、包括承継の場合に187条1項の適用があるか否かには争いがあるものの、文言上、包括承継が排除されているわけではないから、適用されるものと解すべきである。

したがって、Xは自己独自の占有を主張して、取得時効の完成を 主張することができる。

ウ もっとも、上記のように、相続は包括的であるから、他主占有として占有の性質も承継する。そうすると、Xは自己独自の占有を主張したとしても、やはり①の要件を満たさないことになる。

そこで、Xとしては相続が185条にいう「新たな権原」に当たり、Xの占有は自主占有に転換されたと主張することが考えられ る。では、この点についていかに解すべきか。

上記のとおり、相続は包括的であるから、原則として占有の性質を変更させる「新たな権原」には当たらない。

しかし、事実的支配が外形的客観的にみて相続人独自の所有の意思に基づくものと解される場合には、相続は「新たな権原」に当た り、自主占有への転換を認めるべきである。所有の意思は占有の態様によって客制的に定められるべきものであり、また、かかる外形的事実が存在すれば、相手方は時効の障害の措置を採ることができるからである。

以上をもって本問を検討するに、Xは甲建物に居住することで、甲建物を事実上支配しているということができるし、固定資産税等の公租公課の負担は、所有者であれば当然とるべき行動であるから、外形的客観的にみてX独自の所有の意思に基づくものと解される事情が認められる。

なお、真の所有者であるYがXが甲建物に居住していることを認識しつつ、同建物の賃料を取り立てることはしていないことからも、Xが上記事実的支配を外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づいて行っていたことを推認できる。 したがって、①所有の意思は認められる。

エ そして、Xは甲建物での居住を開始した当時、③甲建物はAの所有建物であり、相続により自己の所有になったと無過失で信じていたのであり、善意・無過失であるといえる。また、②平穏・公然で はなかったというような事情はうかがわれない。

そして、2031年4月15日をもって、Xが甲建物の現実の占有を開始した2021年4月15日から10年が経過しているから③も満たされる。

(3) したがって、162条2項により、2031年4月15日の経過をもってXの取得時効は完成しているといえる。

3 以上より、Xの時効取得の主張が認められ、Xの請求は認められる。

以上

問題解答音読

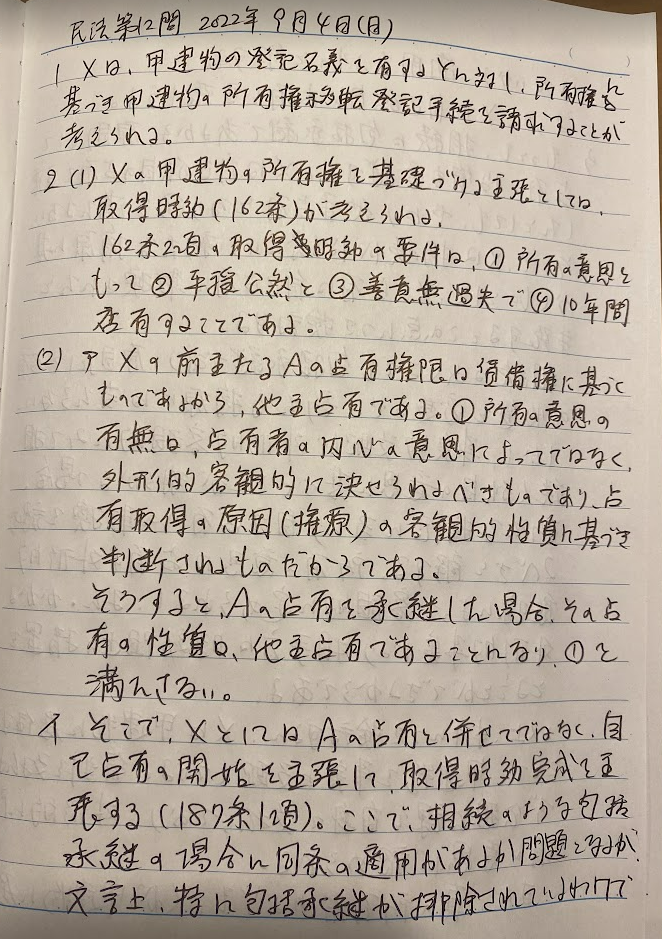

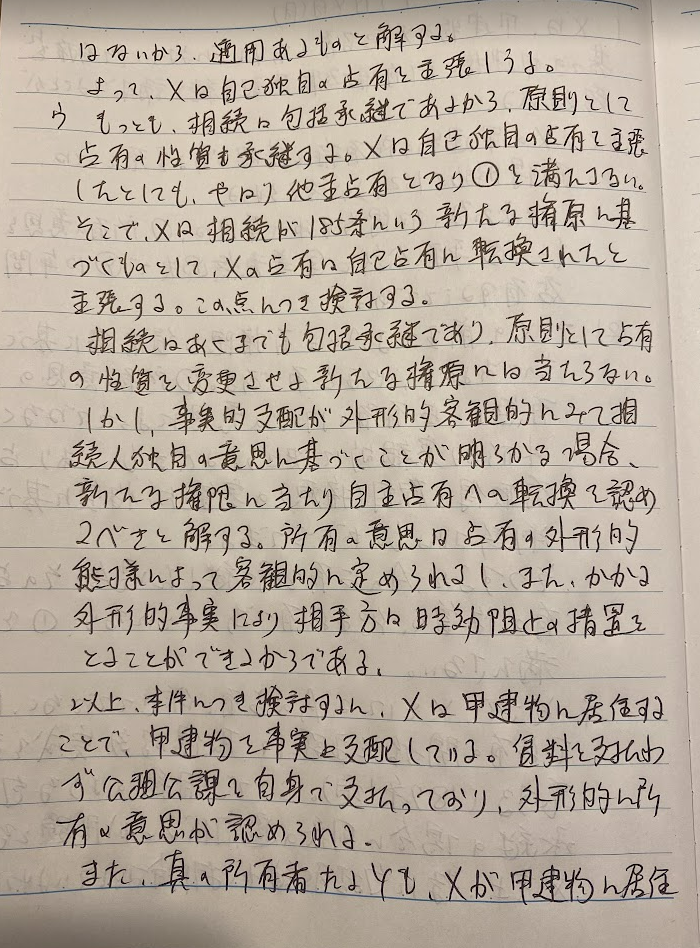

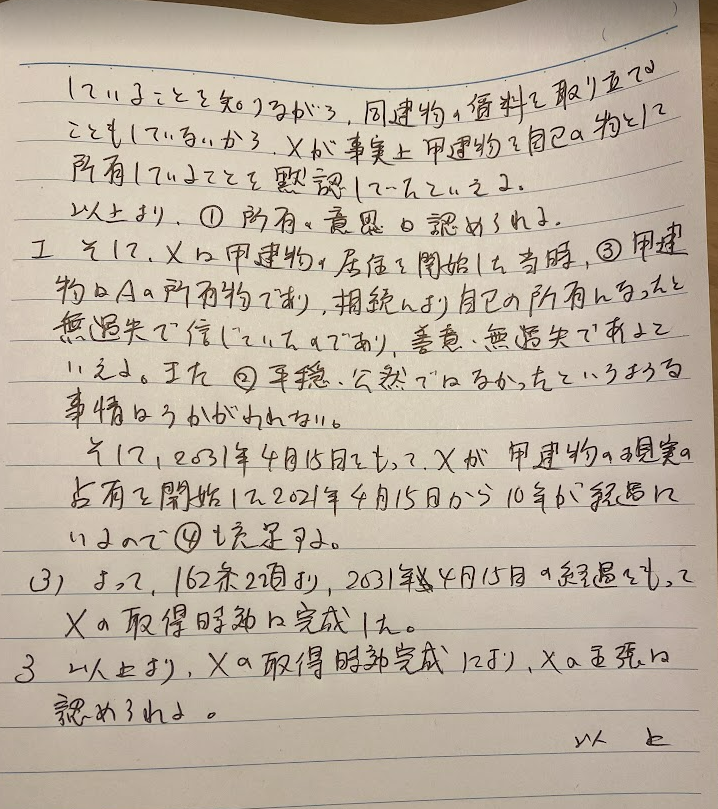

手書き解答