刑法第10問

2022年8月26日(金)

問題解説

解説音声

問題

1 Aは、午後7時30分頃、自転車にまたがったまま、歩道上に設置されたごみ集積所にごみを捨てていたところ、帰宅途中に徒歩で通り掛かった甲が、その姿を不審と感じて声を掛けるなどしたことから、両名は言い争いとなった。甲は、いきなりAの左ほおを手拳で1回殴打し、直後に走って立ち去った。Aは、「待て。」などと言いながら、自転車で甲を追い掛け、上記殴打現場から約26.5m先を左折して約60m進んだ歩道上で甲に追い付き、自転車に乗ったまま水平に伸ばした右腕で、後方から甲の背中の上部又は首付近を強く殴打した。

甲は、上記Aの攻撃によって前方に倒れたが、起き上がり、護身用に携帯していた特殊警棒を衣服から取り出し、さらに殴りかかろうとするAに対し、その顔面や防御しようとした左手を数回殴打する暴行を加え、加療約3週間を要する顔面挫創、左手小指中節骨骨折の傷害を負わせた。

2 その後、甲は、友人であるBと談笑していたところ、些細なことから激しい口論にな り、Bの態度と発言がどうしても許せず、Bの殺害を決意した。

その日の夜、甲は親友のCを訪れて犯意及びBの殺害計画を打ち明け、何か凶器にな るようなものを貸してもらえるように依頼したところ、Cの手元には凶器になるようなものがなかったため、Cは、武器の収集を趣味とする乙に連絡をとって事情を話した。 乙は、殺傷能力の高い自作のダガーナイフの威力を試してみたかったので、Cに貸すことを約束した。

そして、翌朝、Cは乙からダガーナイフを受け取り、甲に手渡した。甲は、これで確実にBを殺せると安心して、Bを電話で呼び出そうとした。しかし、Bが電話に出なかったため、留守電に呼び出し場所と時間を吹き込んだ。

3 一方、以前よりBからストーカー被害に遭っていた丙は、常々Bのことを疎ましく思っており、Cから、甲がBを殺害するつもりである旨打ち明けられた際、甲がBを殺してくれるなら好都合だと思い、翌日呼び出し場所に赴き物陰からこっそりと様子をうかがっていた。しかし、甲の姿はあるものの、指定の時間になってもBが現れないため、丙はその場でBに電話をして現在地を伝えた上そこで今すぐ会いたいと伝えた。Bは、甲の留守電に気付いていなかったが、丙からの電話に舞い上がり、すぐに丙が指定した場所に行った。しかし、その場に丙はおらず、甲が待ち構えていた。

Bを発見した甲は、「死にやがれ。」などと叫びながら、Bの胸部をめがけてCから受け取ったダガーナイフを突き刺し、Bを出血多量で死亡させた。上記事例において、甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点を除く。)。

解答

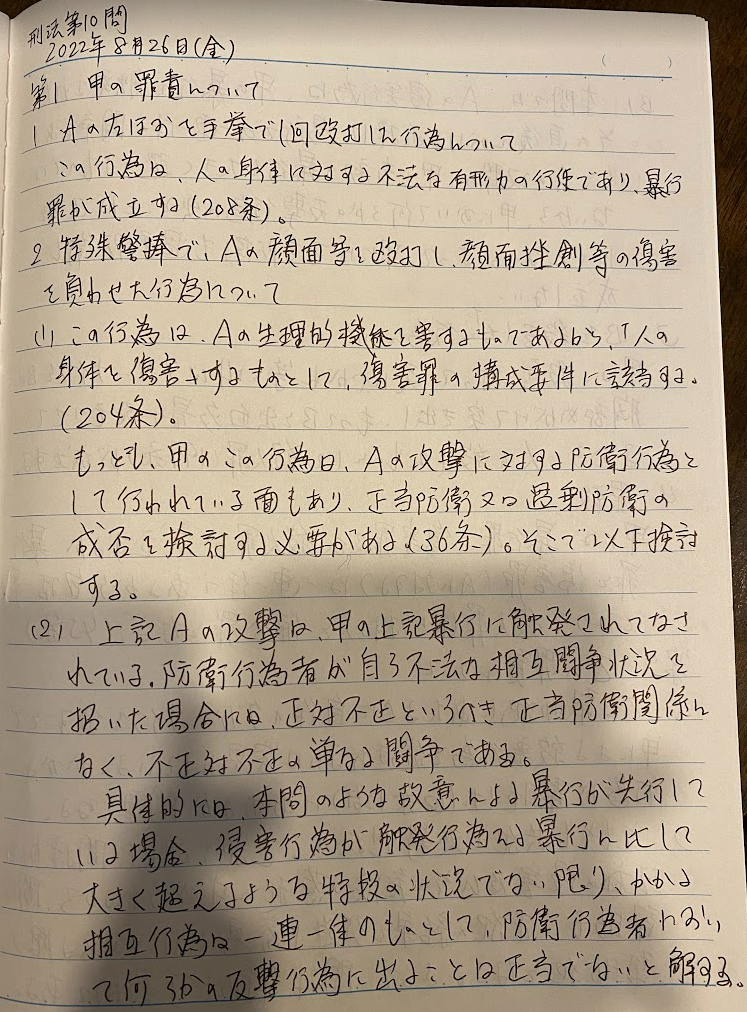

第1 甲の罪責について

1 Aの左ほおを手挙で1回殴打した行為について

この行為は、人の身体に対する不法な有形力の行使であるから、暴行罪が成立する(208条)。

2 特殊警棒で、Aの顔面等を殴打し、顔面創等の傷害を負わせた行為について

(1)この行為は、Aの生理的機能を害するものであるから、「人の身体を傷害」するものとして、傷害罪の構成要件に該当する(204条)。もっとも、甲のこの行為は、Aの攻撃に対する防衛行為として行わ れているから、正当防衛(又は過刊防衛の成否が問題となる(36条)。そこで、以下、この点について検討する。

(2)上記Aの攻撃は、甲の上記暴行に触発されたものである。このような場合であっても、正当防衛は成立し得るのか。防衛行為者が自ら不法な相互闘争状況を招いたといえる場合は、正対不正の関係ともいうべき正当防衛を基礎付ける前提を基本的に欠いた、不正対不正の状況にほかならない。そのため、正当防衛の成立は制限されるべきである。具体的には、本間のような故意による暴行が先行する事案について は、侵害行為が挑発行為に触発された一連一体の事態か否かを問い、これが認められる場合に、攻撃が挑発行為の程度を大きく超えるものでなければ、防衛行為者において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況にないと解すべきである。

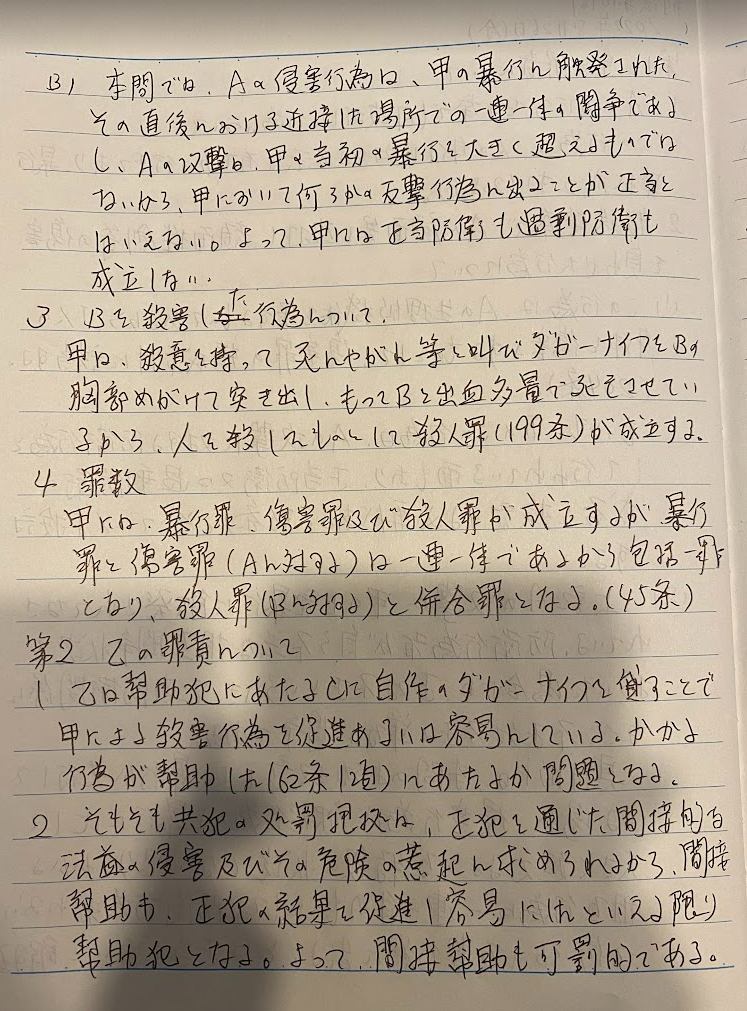

(3)本間では、Aの侵害行為は、甲の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連一体の事態ということができ、Aの攻撃は 甲の暴行の程度を大きく超えるものではないから、甲において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況にないといえる。したがって、甲には、正当防衛はおろか、過剰防衛も成立しない。

3 Bを殺害した行為について

甲は、殺意を持って、ダガーナイフをBの胸部めがけて突き出し、Bを出血多量で殺害しているから、「人を殺した」ものとして、殺人罪 (199条)が成立する。

甲には、暴行罪、傷害罪及び殺人罪が成立する。前二者は、上記のように一連一体の事態であるから包括して評価すべきである。これと殺人罪は併合罪となる(45条前段)。

第2 乙の罪責について

1 乙は正犯たるCに自作のダガーナイフを貸すことで甲による殺害行為を促進しあるいは容易にしたといえるが、このように間接的な形態による場合でも「幇助した」(62条1項)といえるか、その意義が問題となる。

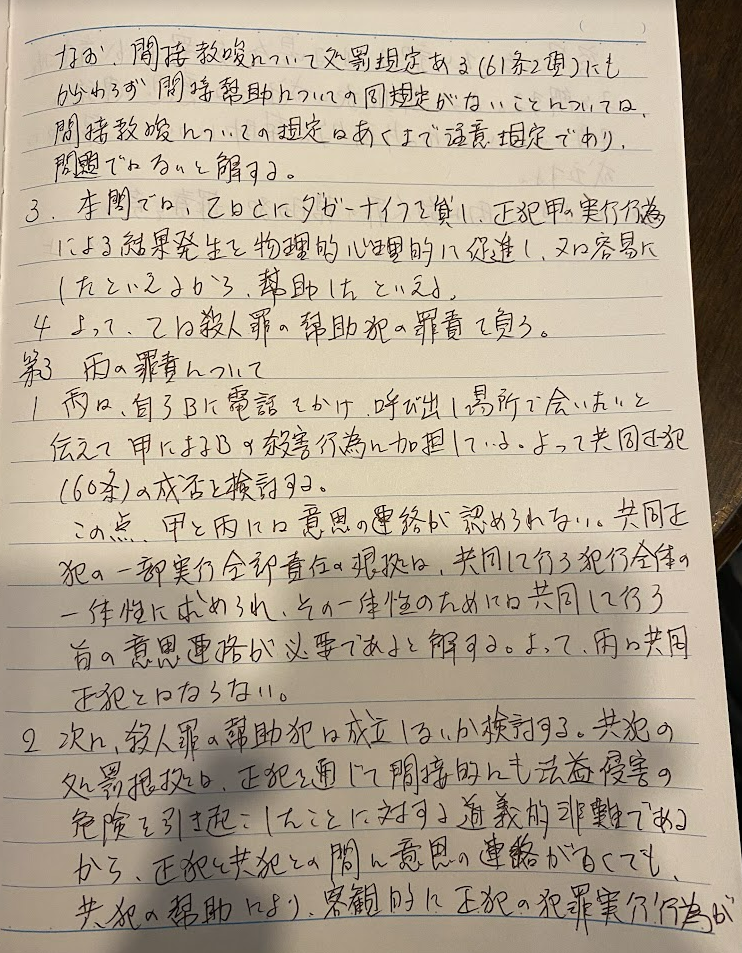

2 共犯の処刑根拠は、正犯を通じた間接的な法益侵害又はその危険の惹起に認められるから、間接幇助も、正犯結果を促進し又は容易にしたといえる限り助犯として可罰的といえる。そうだとすれば、理論的には間接幇助も可間的であると考えることができる。にもかかわらず、間接教唆について処罰規定がありながら(61条2項)間接幇助について規定がおかれていないのは、間接教唆についての規定は、注意規定であり、それがある以上、幇助犯についてはあえて規定を置く必要がないからであると解することができる。

3 本問では、乙はCにダガーナイフを貸すことにより、正犯甲の実行行為による結果発生を物理的心理的に促進し又は容易にしたといえるから、「幇助した」に当たる。

4 よって、乙は殺人罪の村助犯の罪責を負う。

第3 丙の罪責について

1 丙は、自らBに電話をかけて呼び出し場所で会いたいと伝えることにより甲の殺害行為を物理的に容易にしている。そこで、西は、殺人罪の共犯となることが考えられる。

まず、丙がBを呼び出さなければBが呼び出し場所に現れることはなかったのだから、西の果たした役割は重要であるといえる。このことに鑑みれば、共同正犯(60条)になる余地があるようにも思われる。しかし、甲と丙との間には意思連絡がない。共同正犯の一部実行全部責任の根拠は、共同犯行の一体性に求められ るから、意思連絡は「共同」したと言えるための不可欠な要件と解すべきである。

したがって、丙は共同正犯とはならない。

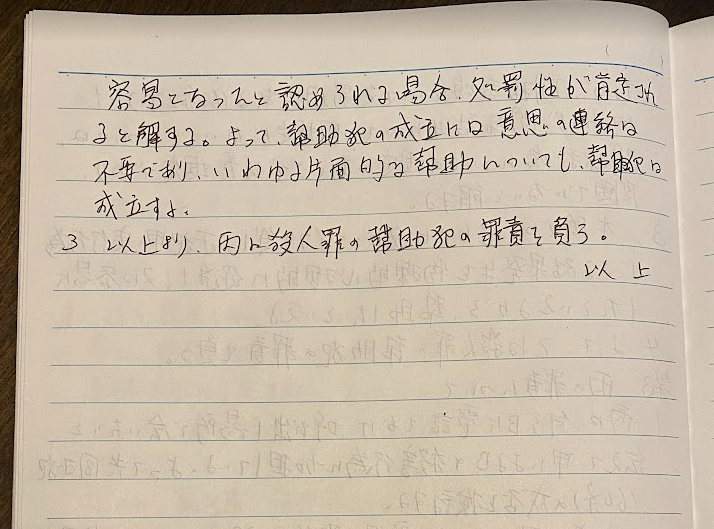

2 では、殺人罪の幇助犯は成立しないか。

上記のように、共犯の処罰根拠は正犯を通じて間接的に法益侵害ないしその危険を惹起した点にある。したがって、この点を満たす限り、正犯と共犯との意思の連絡はなくとも可罰性を肯定できると考える。

そこで、幇助犯の成立には意思の連絡は不要であり、いわゆる片面的幇助も「幇助した」に当たると解する。

したがって、本間における丙の行為も幇助行為に当たる。

3 以上から、丙は殺人罪の幇助犯の罪を負う。

以上

問題解答音読

手書き解答