コンビニのレイアウトも時代によって刻々と変化していくという話です

おはようございます。

2017年7月のコンビニウォッチャーである筆者からの記事です。

コンビニが小売の王者になってからかなりの年月が経過します。

これまで、百貨店→スーパー→コンビニと小売業態の王者が交代していった先に、ネットショッピングが来るのか別のリアル業態がくるのかはよくわかりませんが、とにかく現時点において小規模で何でも商品・サービスを売りつくすコンビニ業態は最強の呼び声が高いと思います。

しかしながら、一口にコンビニと申しましても、最大手のセブン・イレブンは日本全国に約2万店あり、そして我々消費者の知らないところで劇的に商品構成や売り場の構成も変化させて来たという歴史があります。

現在、一般的な店舗のレイアウトを見ると、自動ドアから入ったすぐ右手か左手に直角にレジカウンターがあり、そして反対サイドの窓際に沿って雑誌や書籍が配置されるガラスケースがあって、立ち読みする人は外の駐車スペースから見えるようにして賑わい感を出すのが一般でした。

そうして、カウンターの近くの奥の方には、お弁当やチルドの棚があり、その横に大型冷蔵庫があり裏から飲料を供給するという流れです。

お菓子やスナック菓子、カップラーメンなどは中間の棚にあるのが普通です。

さらにドアの手前側の棚には、日用品、化粧品、洗剤などの日用品やオーラルケア、そして葬儀の時に使う封筒やペンや筆記用具などが並ぶというレイアウトです。

生活様式の変化によって劇的な変化が

こうしたレイアウトは、これまでの生活様式にそって、最も売り上げが上がるようにレイアウトされて来たものです。

お客のほうも、それを何となくわかっているので、目的の商品にたどり着くのに混乱はありません。

しかし、最近は入り口付近の雑誌スペースで立ち読みするお客で賑わいを出すというより、ほっとけば勝手にスマホをいじって立ち読みする消費者ばかりになりましたので、正直本や雑誌の立ち読みは減っているという感じです。

代わりにコンビニ各社が力を入れているのはイートインスペースの拡充です。

少し温めた惣菜やお菓子やアイスクリームなどを、そのまま店内のイートインスペースで食べてもらうという体験型施設の実験です。

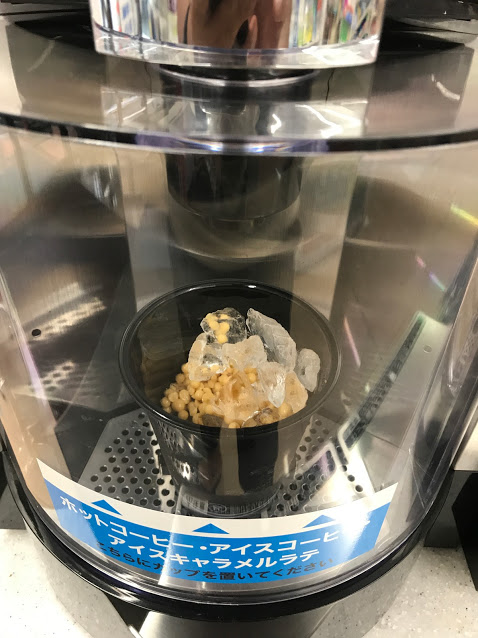

この結果、雑誌のスペースは大幅に縮小され、イートインのためのコーヒーメーカーなどがレジカウンターと共に店の奥の方に配置されるようになっていきます。

ゆっくりと飲食してほしいイートインスペースの横が、ひっきりなしにレジで決済する人で溢れていては落ち着かないということなのでしょう。

また、カウンターも単なる現金決済の場所というわけではなく、暖かいコーヒーを提供したり、食品を温めなおしたりするというサービス負荷がかかってくるため、もう少しゆったりしたスペースで、かつ客待ちが生じないように複数カウンターで対応するということになっているのかもしれません。

おでんや揚げ物、コーヒーにカフェラテといろいろその場のカウンターで提供するサービスが増えるので、カウンターの長さも長くし、ドーナツやハンバーガーなど、専門店にいくまでもないけれどもちょっと食べてみたいそうしたファストフードについても遠慮なく提供し貪欲に売り上げを狙うという姿勢です。

食品類の利益率は一般に既製品より高いですので、こうした体験型中食市場を近くのコンビニで取り込むことができれば、コンビニの売上高はさらに増えそうです。

代わりに近所のスーパーなどの売り上げが食われるのかもしれませんが、こうした社会構造の変化に柔軟に対応できるコンビニという業態、まだまだ王者の椅子は安泰と言えるのかもしれません。

コンビニで牛乳と豆腐、納豆まで買う筆者からは以上です。

(平成29年7月27日 木曜日)

▷▷次の記事は