刑法第5問

問題 2022年7月22日(金)

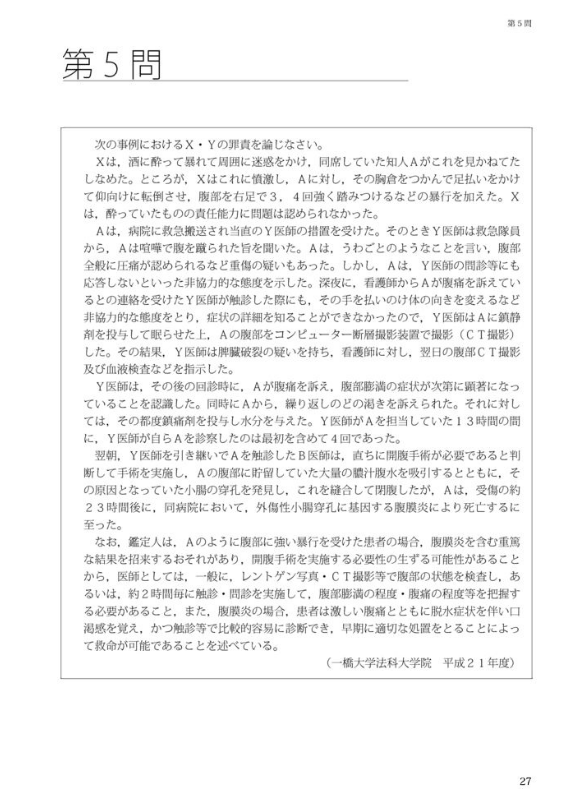

次の事例におけるXYの罪責を論じなさい。

Xは、酒に酔って暴れて周囲に迷惑をかけ、同席していた知人Aがこれを見かねてたしなめた。ところが、Xはこれに憤激し、Aに対し、その胸倉をつかんで足払いをかけて仰向けに転倒させ、腹部を右足で3、4回強く踏みつけるなどの暴行を加えた。Xは、酔っていたものの責任能力に問題は認められなかった。

Aは、病院に救急搬送され当直のY医師の措置を受けた。そのときY医師は救急隊員から、Aは喧嘩で腹を蹴られた旨を聞いた。Aは、うわごとのようなことを言い、腹部全般に圧痛が認められるなど重傷の疑いもあった。しかし、Aは、Y医師の問診等にも応答しないといった非協力的な態度を示した。深夜に、看護師からAが腹痛を訴えているとの連絡を受けたY医師が触診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えるなど非協力的な態度をとり、症状の詳細を知ることができなかったので、Y医師はAに鎮静剤を投与して眠らせた上、Aの腹部をコンピューター断層撮影装置で撮影(CT撮影)した。その結果、Y医師は臓破裂の疑いを持ち、看護師に対し、翌日の腹部CT撮影及び血液検査などを指示した。

Y医師は、その後の回診時に、Aが腹痛を訴え、腹部膨満の症状が次第に顕著になっていることを認識した。同時にAから、繰り返しのどの渇きを訴えられた。それに対しては、その都度鎮痛剤を投与し水分を与えた。Y医師がAを担当していた13時間の間に、Y医師が自らAを診察したのは最初を含めて4回であった。

翌朝、Y医師を引き継いでAを触診したB医師は、直ちに開腹手術が必要であると判断して手術を実施し、Aの腹部に貯留していた大量の膿汁腹水を吸引するとともに,その原因となっていた小腸の穿孔を発見し、これを縫合して閉腹したが、Aは、受傷の約 23時間後に、同病院において、外傷性小腸穿孔に基因する腹膜炎により死亡するに至った。

なお、鑑定人は、Aのように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあり、開腹手術を実施する必要性の生ずる可能性があることから、医師としては、一般に、レントゲン写真・CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、約2時間毎に触診・問診を実施して、腹部膨満の程度・腹痛の程度等を把握する必要があること、また、腹膜炎の場合、患者は激しい腹痛とともに脱水症状を伴い口活感を覚え、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に適切な処置をとることによって救命が可能であることを述べている。

(一橋大学法科大学院 平成21年度)

解答

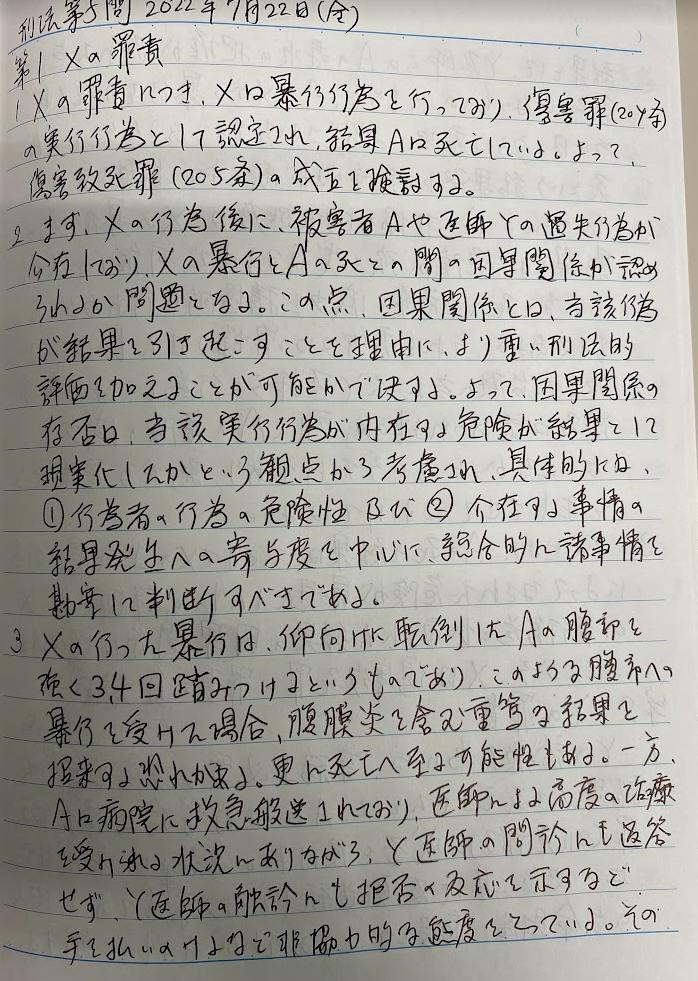

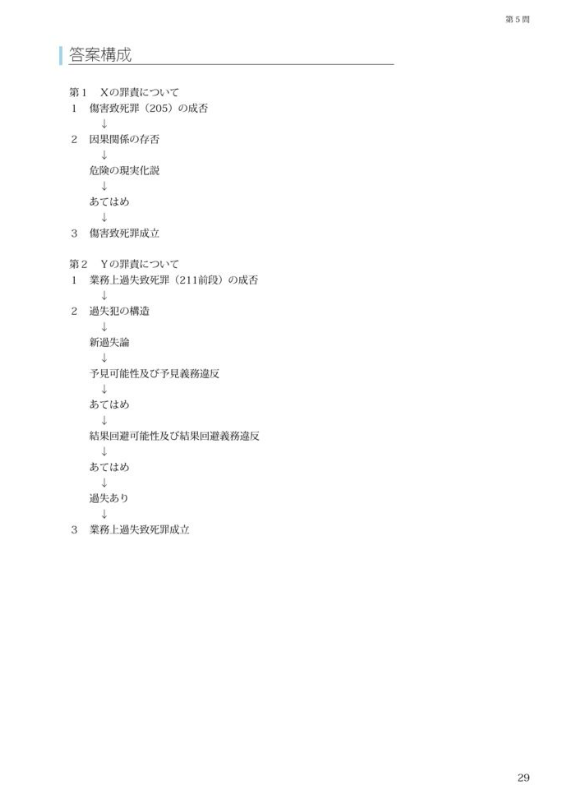

第1 Xの罪責

1 Xの暴行行為は、傷害罪(204条)の実行行為であり、その結果Aは死亡しているから、身体を傷害し、よって人を死亡させたものとして、傷害致死罪(205条)の成立を検討する。

2 まず、Xの行為後に、被害者Aや医師Yの過失行為が介在しており、Xの暴行とAの死との因果関係が認められるか問題となる。この点、因果関係とは、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能な関係が認められるかという法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。具体的には、①行為者の行為の危険性と、②介在事情の結果発生への寄与度を、中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。

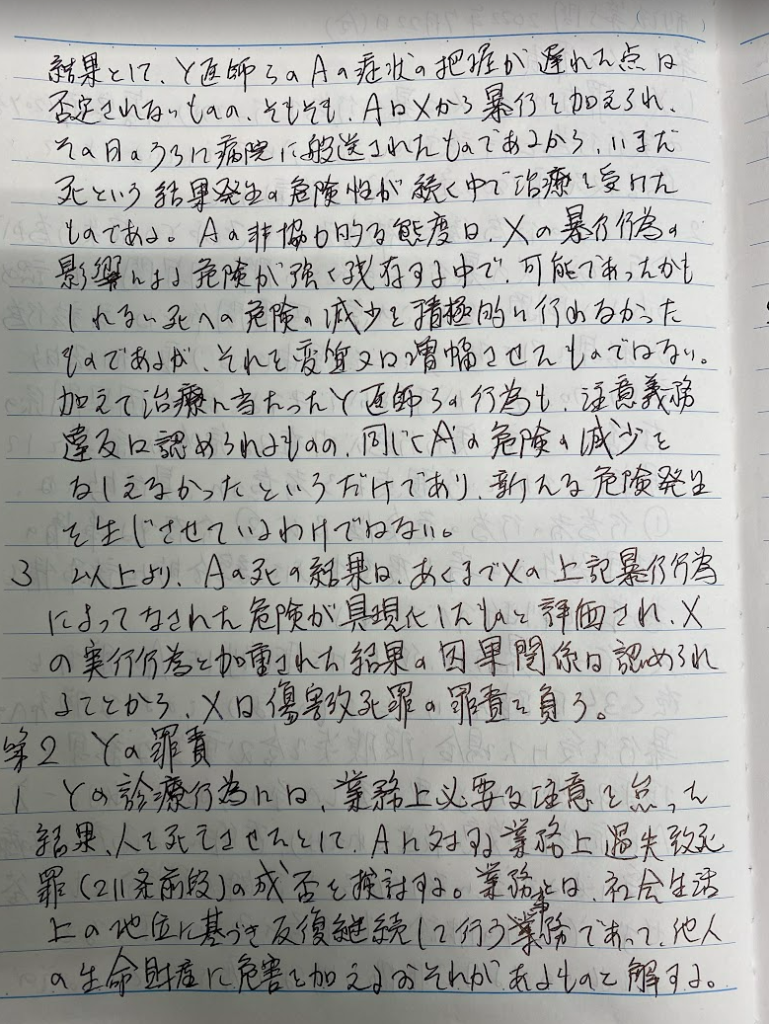

3 Xの行った暴行は、仰向けに転倒しているAの腹部を強く3、4回踏みつけるといったものである。このような腹部に対する強度の暴行を受けた場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する危険性があり、 それ自体として死亡の結果をもたらし得る身体の損傷である。一方で、Aは、病院に救急放送され、医師による治療を受けられる状況に置かれながらも、Y医師の問診等にも応答しない、Y医師が触診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えるといった非協力的な態度を示している。そのような非協力的な態度の結果として、Y医師らがAの症状を詳細に知る時期を遅らせている。しかし、Aがこのような非協力的な態度をとったのは、Xから暴行を加えられ、病院に救急搬送された当日のことであり、いまだ死という結果が発生する危険性が払拭されてはいない状況であった。Aの上記行動は、Xの上記行為の危険が残存している状況で、可能であった危険の減少をしなかっただけであり、これを変質させたり、増幅させたりしているわけではない。よって、Aの非協力的な態度によって、当初のXの行為によって生じていた結果発生の危険を上回るような新たな結果発生への危険性が生じたものではない。また、治療にあたったY医師の注意義務違反も、新たな結果発生への危険性を生じさせたものではない。

3 以上より、Aの死の結果は、あくまでもXの上記行為に内包された危険が現実化したものと評価できるから、Xの上記行為とAの死の結果との間の因果関係は肯定でき、Xには傷害致死罪が成立する。

第2 Yの罪責

1 Yの診療行為には、業務上必要な注意を怠った結果、人を死亡させたとして、Aに対する業務上過失致死罪(211条前段)の成立を検討する。業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれがあるものをいうところ、いかに解すべきか問題となる。この点、構成要件の犯罪個別化機能にみれば、構成要件段階で故意犯と過失犯の区別がなされることが望ましいから、過失は構成要件要素であると解すべきである。具体的には、過失とは①予見可能性を前提とする予見義務違反、及び②結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反からなるものと理解すべきである。

2 まず、①予見見可能性及び予見義務違反について検討するに、本件鑑定人の供述によると、Aのように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあるところ、 Aには激しい腹痛や脱水症状を伴う口渇感といった腹膜炎の顕著な症状があったのだから、Yにはそのような重篤な結果からもたらされるAの死に対する予見可能性及び予見義務違反は認められる。

3 次に、②結果回避可能性及び結果回避義務違反について検討するに、Aには腹膜炎の症状が顕著であったし、また腹膜炎の場合には、上記のような症状が現れ、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に開腹手術を行うなどの適切な処置をとることによって救命が可能であるから、結果回避可能性が認められる。確かに、Aの非協力的態度によって、Yには問診や触診が困難であったが、Aには腹限炎の顕著な症状が認められるのだから、YはAの同意を得た上で、又は緊急を要する場合はAに鎮静剤を投与した上で、開腹手術を行うなどの早期に適切な処置をとることは可能であったというべきである。そして、結果回避義務違反の具体的内容は、鑑定人が述するように、(ア)レントゲン写真・CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、(イ)約2時間毎に触診・問診を実施して、腹部膨満の程度・腹痛の程度 等を把握し、(ウ)早期に適切な処置をとることである。

本件では、(ア)YはAに抵抗されながらも、鎮痛剤を用いることでCT撮影を行い、また、(イ)触診・問診を実施している。しかし、本来触診・問診は約2時間ごとに行うべきであるにもかかわらず、YはAを担当していた13時間に4回と、約3時間に1回しか触診・問診を行っていない。これにより、Yは死因となった小腸感染の有無を判断する機会を逸しており、結果(ウ)開腹手術という適切な処置を早期に施せていない。 したがって、Yは結果可避義務を尽くしたとはいえず結果回避義務違反が認められる。

4 以上より、Yには予見義務違反及び結果回避義務違反が認められ、業務上必要な注意を怠った結果、Aを死亡させたといえ、業務上過失致死罪が成立する。

以上

2,178文字

◁民事訴訟法第5問

▷刑事訴訟法第5問

問題と考え方と答案構成と解答

解答 アガルート

第1 Xの罪責について

1 Xの暴行行為は、傷害罪(204条)の実行行為であり、その結果Aは死亡しているから、「身体を傷害し、よって人を死亡させた」ものと して、傷害致死罪(205条)が成立する可能性がある。

2 しかし、Xの行為後に、被害者Aや医師Yの過失行為が介在しており、Xの暴行とAの死との因果関係が認められるか。

(1)因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。具体的には、行為者の行為の危険性と、介在事情の結果発生への寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。

(2)Xの行った暴行は、仰向けに転倒しているAの腹部を強く3、4回 踏みつけるといったものである。このような腹部に対する強度の暴行を受けた場合は、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する危険性があり、 それ自体として死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であった。

一方で、Aは、病院に救急放送され、医師による治療を受けられる状況に置かれながらも、Y医師の問診等にも応答しない、Y医師が触診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えるといった非協力的な態度を示している。そのような非協力的な態度の結果として、Y医師らがAの症状を詳細に知る時期を遅らせている。しかし、Aがこのような非協力的な態度をとったのは、Xから暴行を加えられ、病院に救急搬送された当日のことであり、いまだ死という結果が発生する危険性が払拭されてはいない状況であったといえる。そうだとすれば、Aの上記行動は、Xの上記行為の危険が残存している状況で、可能であった危険の減少をしなかっただけであり、これを変質させたり、増幅させたりしているわけではない。

よって、Aの非協力的な態度によって、当初のXの行為によって生じていた結果発生の危険を上回るような新たな結果発生への危険性が生じたものではない。

また、後述のY医師の注意義務違反も、新たな結果発生への危険性を生じさせたものではない。

したがって、Aの死の結果は、あくまでもXの上記行為に内包された危険が現実化したものと評価できるから、Xの上記行為とAの死の結果との間の因果関係は肯定できる。

3 以上より,Xには傷害致死罪が成立する。

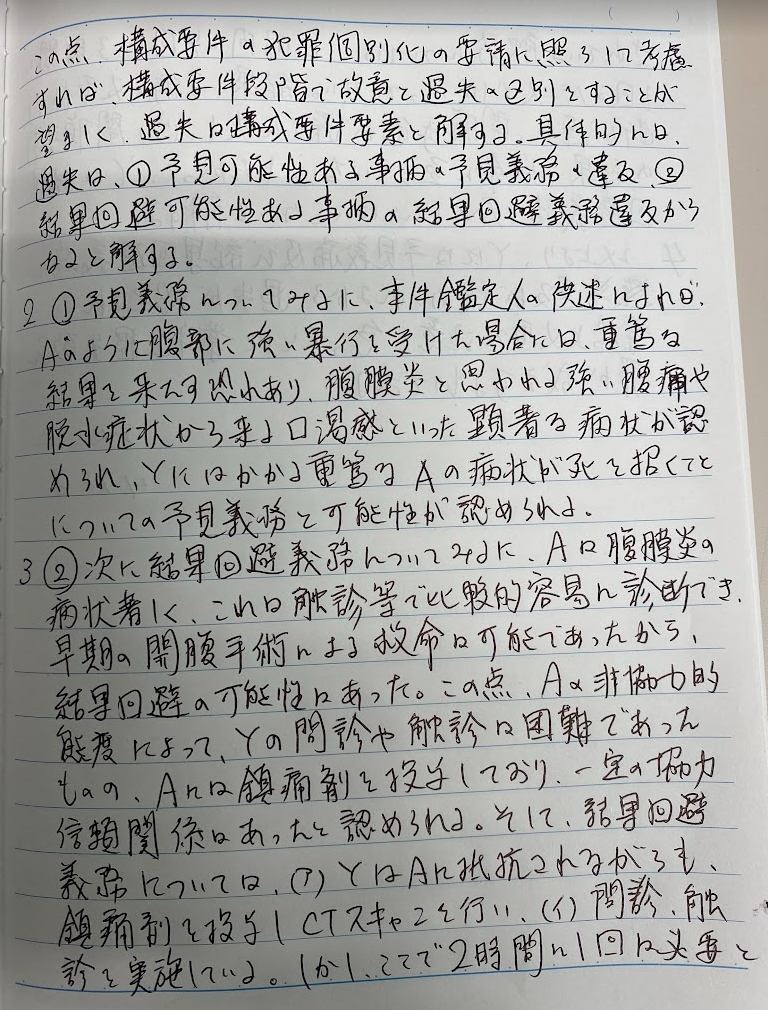

第2 Yの罪責について

1 Yの診療行為には、「業務上必要な注意を怠った結果、「人を死」 亡させたとして、Aに対する業務上過失致死罪(211条前段)が成立 することが考えられる。

「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれがあるものをいうところ、いかに解すべきか。

構成要件の犯罪個別化機能にみれば、構成要件段階で故意犯と過失犯の区別がなされることが望ましいから、過失は構成要件要素であると解すべきである。

このような観点から、過失とは予見可能性を前提とする予見義務違反、及び結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反からなるものと理解すべきである。

(1)予見見可能性及び予見義務違反について

本作鑑定人の供述によると、Aのように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来するおそれがあるところ、 Aには激しい腹痛や脱水症状を伴う口渇感といった腹膜炎の顕著な症状があったのだから、Yにはそのような重篤な結果からもたらされるAの死に対する予見可能性及び予見義務違反は認められる。

(2) 結果回避可能性及び結果回避義務違反について

ア 上記のように、Aには腹膜炎の症状が顕著であったし、また腹膜炎の場合には、上記のような症状が現れ、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に開腹手術を行うなどの適切な処置をとることによって救命が可能であるから、結果回避可能性が認められる。

確かに、Aの非協力的態度によって、Yには問診や触診が困難であったが、Aには腹限炎の顕著な症状が認められるのだから、YはAの同意を得た上で、又は緊急を要する場合はAに鎮静剤を投与した上で、開腹手術を行うなどの早期に適切な処置をとることは可能であったというべきである。

イ 結果回避義務違反の具体的内容は、鑑定人が述するように、①レントゲン写真・CT撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは、②約2時間毎に触診・問診を実施して、腹部膨満の程度・腹痛の程度 等を把握し、早期に適切な処置をとることである。

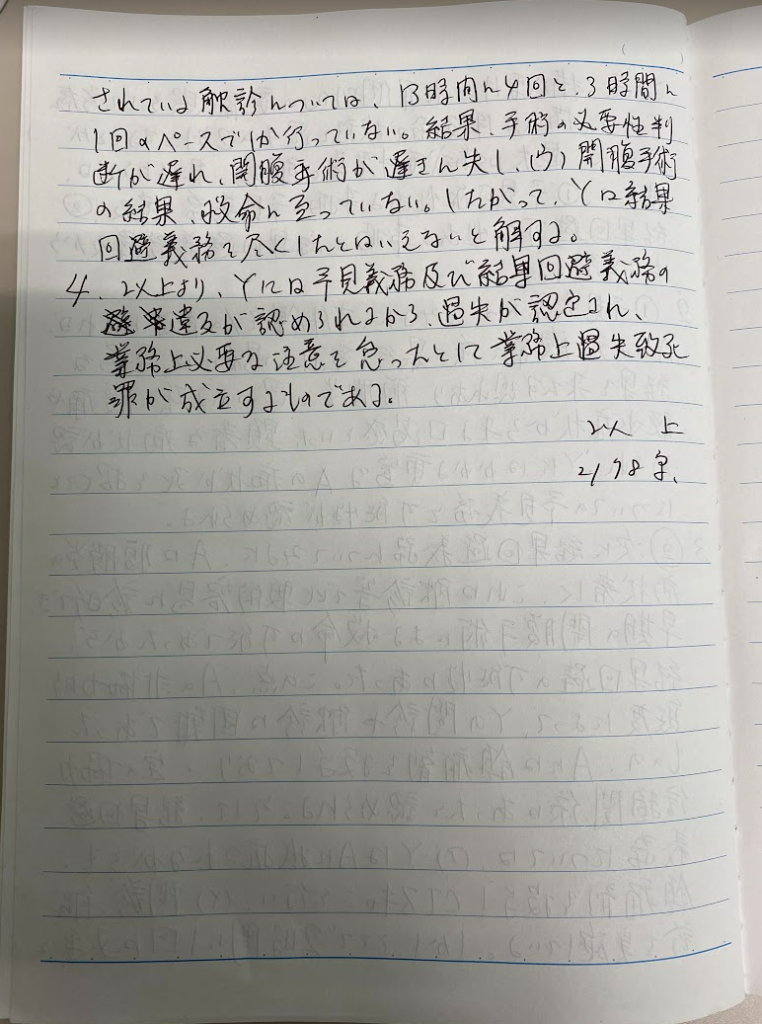

本件をみると、①YはAに抵抗されながらも、鎮痛剤を用いることでCT撮影を行い、また、②触診・問診を実施している。しかし、本来②の触診・問診は約2時間ごとに行うべきであるにもかかわらず、YはAを担当していた13時間に4回と、約3時間に1回しか触診・問診を行っていない。これにより、Yは死因となった小腸感染の有無を判断する機会を逸しており、結果③開腹手術という適切な処置を早期に施せていない。 したがって、Yは結果可避義務を尽くしたとはいえない。

よって、結果回避義務違反が認められる。

(3)以上より、Yには予見義務違反及び結果回避義務違反が認められ、「必要な注意を怠ったといえる。

3 Yは「業務上必要な注意を怠ることによってAを「死」亡させてい るので、業務上過失致死罪が成立する。

以上