民事訴訟法第10問

2022年8月23日(火)

解説音声

問題解説

問題

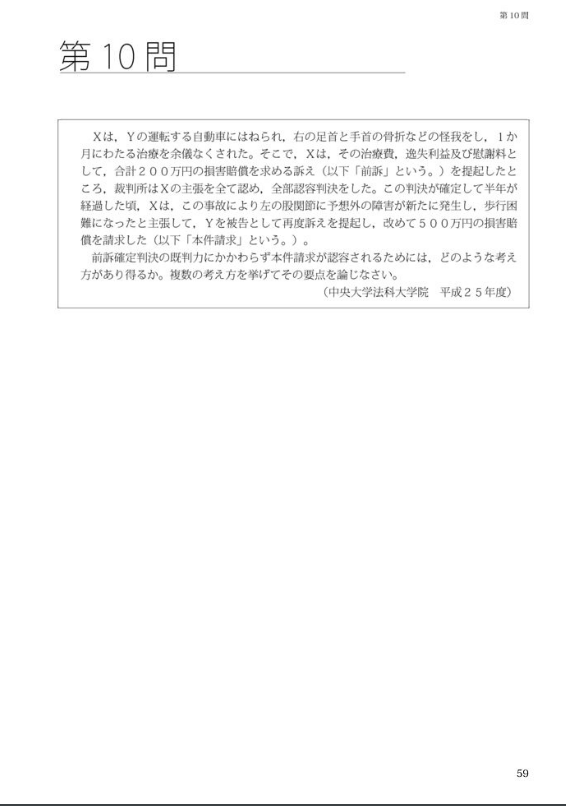

Xは、Yの運転する自動車にはねられ、右の足首と手首の骨折などの怪我をし、1か月にわたる治療を余儀なくされた。そこで、Xは、その治療費、逸失利益及び慰謝料として、合計200万円の損害賠償を求める訴え(以下「前訴」という。)を提起したと ころ、裁判所はXの主張を全て認め、全部認容判決をした。この判決が確定して半年が経過した頃、Xは、この事故により左の股関節に予想外の障害が新たに発生し、歩行困難になったと主張して、Yを被告として再度訴えを提起し、改めて500万円の損害賠償を請求した(以下「本件請求」という。)。

前訴確定判決の既判力にかかわらず本件請求が認容されるためには、どのような考え方があり得るか。複数の考え方を挙げてその要点を論じなさい。

(中央大学法科大学院 平成25年度)

解答

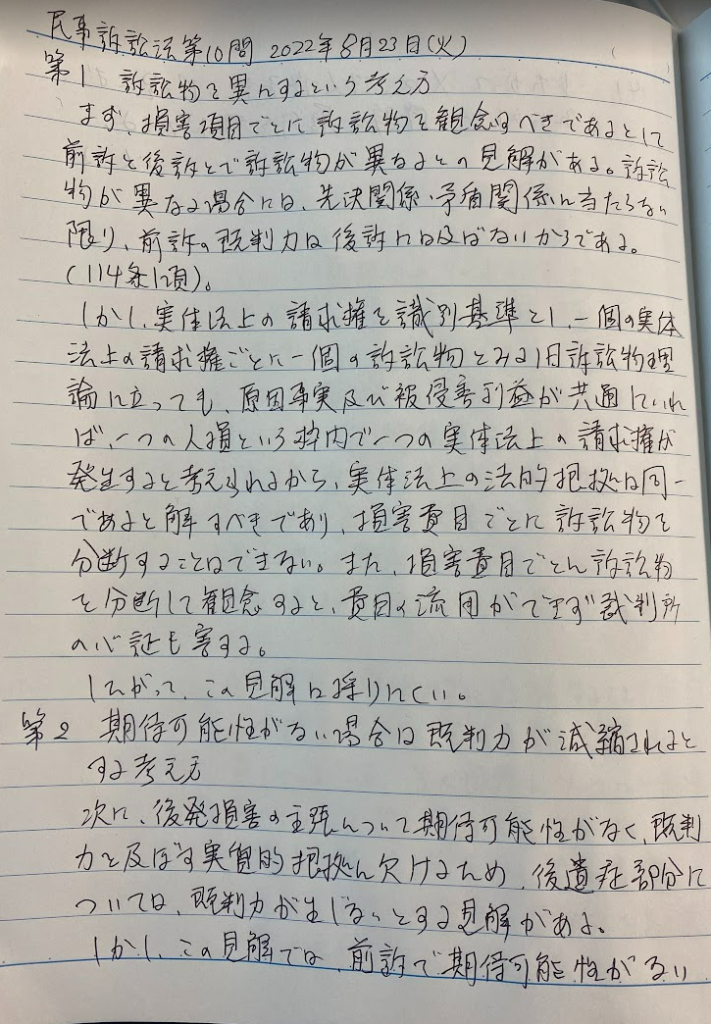

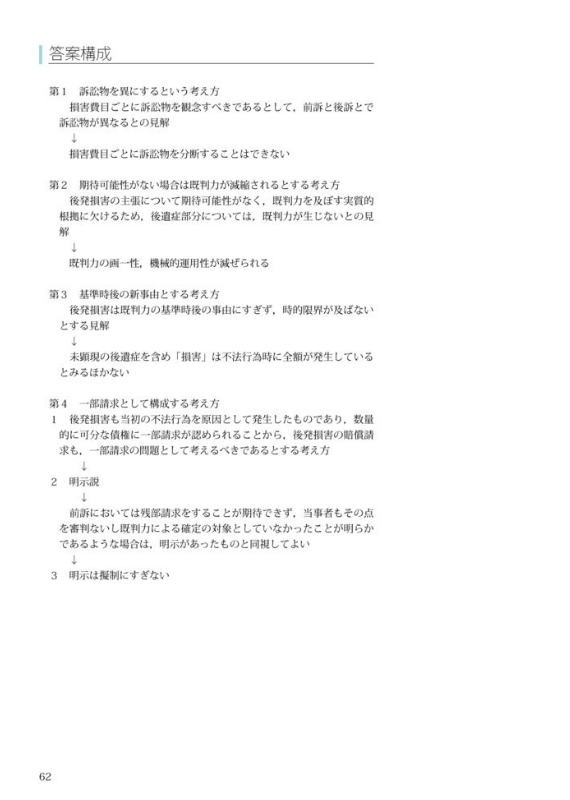

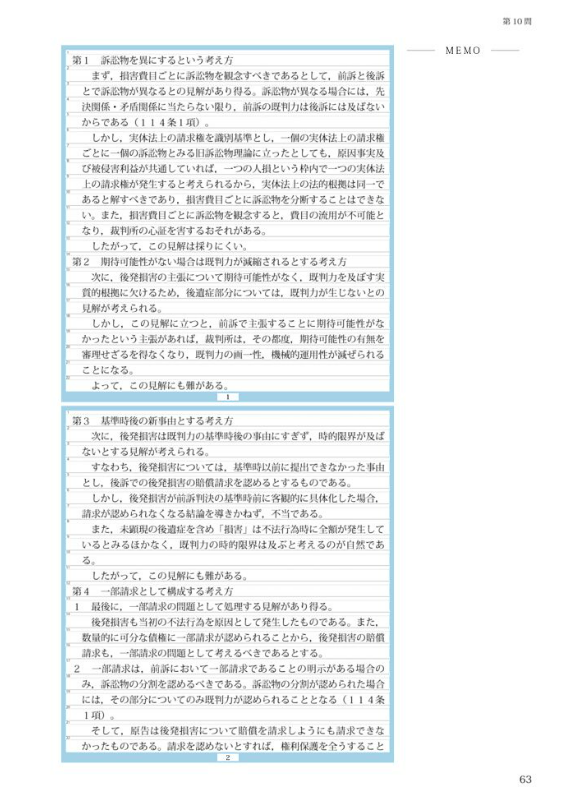

第1 訴訟物を異にするという考え方

まず、損害費目ごとに訴訟物を観念すべきであるとして、前訴と後訴とで訴訟物が異なるとの見解があり得る。訴訟物が異なる場合には、先決関係・矛盾関係に当たらない限り、前訴の既判力は後訴には及ばないからである(114条1項)。

しかし、実体法上の請求権を識別基準とし、一個の実体法上の請求権ごとに一個の訴訟物とみる旧訴訟物理論に立ったとしても、原因事実及び被侵害利益が共通していれば、一つの人損という枠内で一つの実体法上の請求権が発生すると考えられるから、実体法上の法的根拠は同一であると解すべきであり、損害費目ごとに訴訟物を分断することはできな い。また、損害費目ごとに訴訟物を観念すると、費目の流用が不可能と なり、裁判所の心証を害するおそれがある。

したがって、この見解は採りにくい。

第2 期待可能性がない場合は既判力が域縮されるとする考え方

次に、後発損害の主張について期待可能性がなく、既判力を及ぼす実質的訴訟物に欠けるため、後遺症部分については、既判力が生じないとの見解が考えられる。

しかし、この見解に立つと、前訴で主張することに期待可能性がなかったという主張があれば、裁判所は、その都度、期待可能性の有無を審理せざるを得なくなり、既判力の画一性機械的運用性が減ぜられることになる。 よって、この見解にも難がある。

第3 時後の新事由とする考え方

次に、後発損害は既判力の基準時後の事由にすぎず、時的限界が及ばないとする見解が考えられる。

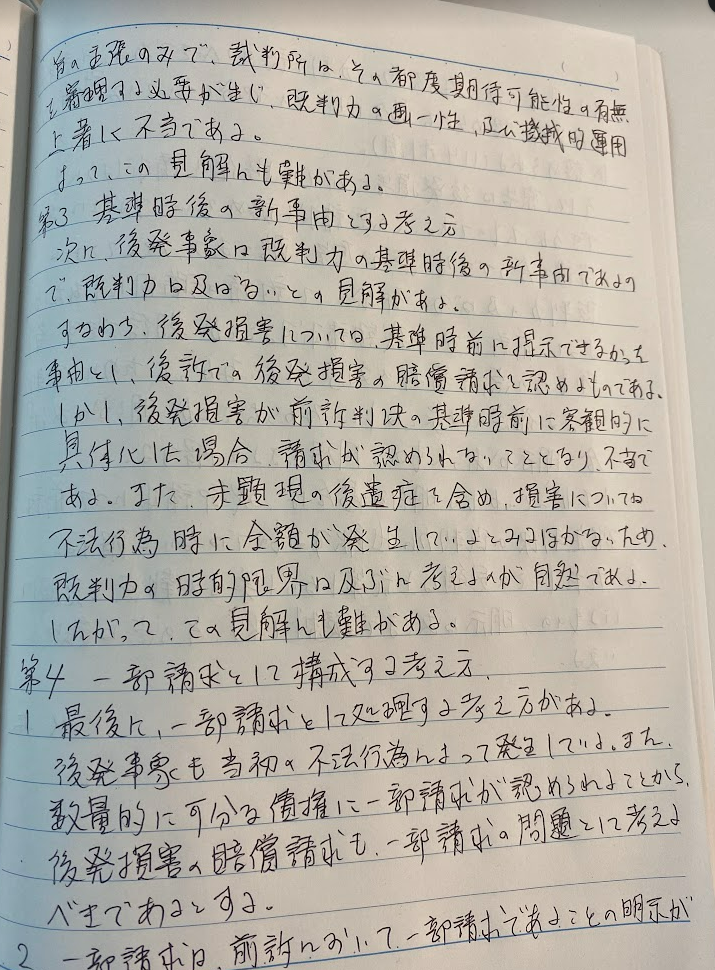

すなわち、後発損害については、基準時以前に提出できなかった事由とし、後訴での後発損害の賠償請求を認めるとするものである。

しかし、後発損害が前訴判決の基準時前に客観的に具体化した場合、 請求が認められなくなる結論を導きかねず、不当である。

また、 未顕現の後遺症を含め「損害」は不法行為時に全額が発生しているとみるほかなく、既判力の時的限界は及ぶと考えるのが自然である。

したがって、この見解にも難がある。

第4 一部請求として構成する考え方

最後に、一部請求の問題として処理する見解があり得る。後発損害も当初の不法行為を原因として発生したものである。また、数量的に可分な債権に一部請求が認められることから、後発担害の賠償請求も、一部請求の問題として考えるべきであるとする。

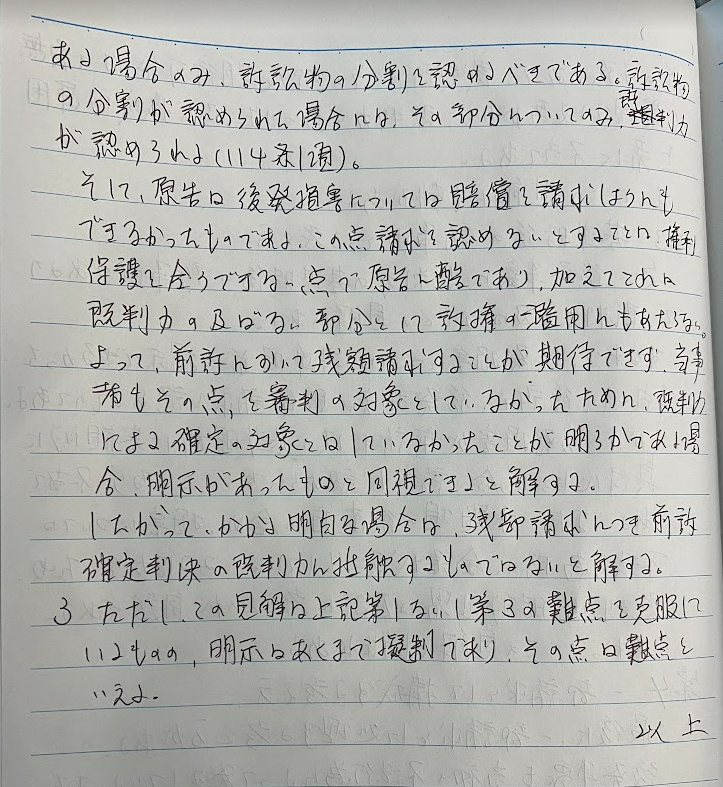

2 一部請求は、前訴において一部請求であることの明示がある場合のみ、訴訟物の分割を認めるべきである。訴訟物の分割が認められた場合には、その部分についてのみ既判力が認められることとなる(114条1項)

そして、原告は後発損害について賠償を請求しようにも請求できなかったものである。請求を認めないとすれば、権利保護を全うすることはできない。また、この場合は、訴権の濫用を招くおそれもない。

したがって、前訴においては残部請求をすることが期待できず、当事者もその点を審判ないし既判力による確定の対象としていなかったことが明らかであるような場合は、明示があったものと同視してよい。

よって、このような場合は、一部請求が前確定判決の既判力に抵触するものではないとするのである。

3 ただし、この見解は上記第1ないし第3の難点を克服してはいるもの の、明示は援制にすぎないという点で、難点があることを否定できない。

以上

問題解答音読

手書き解答