刑法第12問

2022年9月9日(金)

問題解説

解説音声

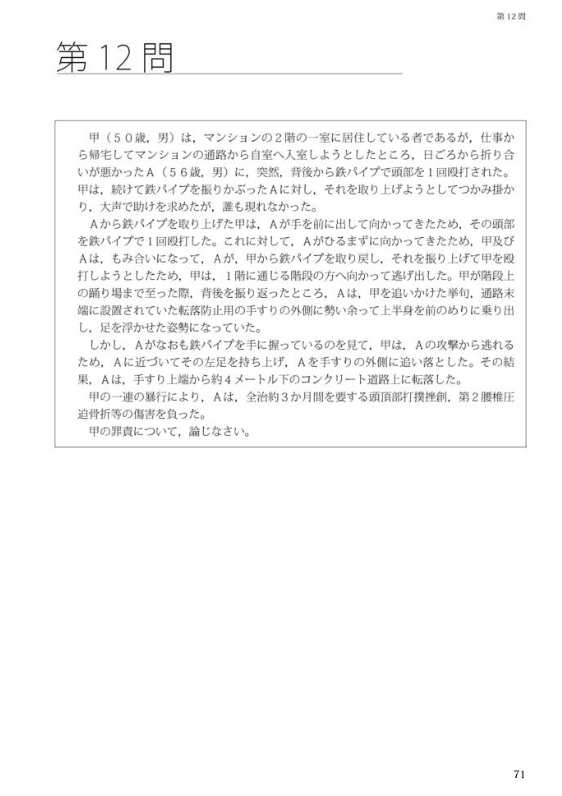

問題

甲(50歳、男)は、マンションの2階の一室に居住している者であるが、仕事から帰宅してマンションの通路から自室へ入室しようとしたところ、日ごろから折り合いが悪かったA(56歳,男)に、突然、背後から鉄パイプで頭部を1回殴打された。甲は、続けて鉄パイプを振りかぶったAに対し、それを取り上げようとしてつかみ掛かり、大声で助けを求めたが、誰も現れなかった。

Aから鉄パイプを取り上げた甲は、Aが手を前に出して向かってきたため、その頭部を鉄パイプで1回殴打した。これに対して、Aがひるまずに向かってきたため、甲及びAは、もみ合いになって、Aが、甲から鉄パイプを取り戻し、それを振り上げて甲を殴打しようとしたため、甲は、1階に通じる階段の方へ向かって逃げ出した。

甲が階段上の踊り場まで至った際、背後を振り返ったところ、Aは、甲を追いかけた挙句、通路末端に設置されていた転落防止用の手すりの外側に勢い余って上半身を前のめりに乗り出し、足を浮かせた姿勢になっていた。しかし、Aがなおも鉄パイプを手に握っているのを見て、甲は、Aの攻撃から逃れるため、Aに近づいてその左足を持ち上げ、Aを手すりの外側に追い落とした。その結果、Aは、手すり上端から約4メートル下のコンクリート道路上に転落した。

甲の一連の暴行により、Aは、全治約3か月間を要する頭頂部打撲挫創、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負った。甲の罪責について、論じなさい。

解答

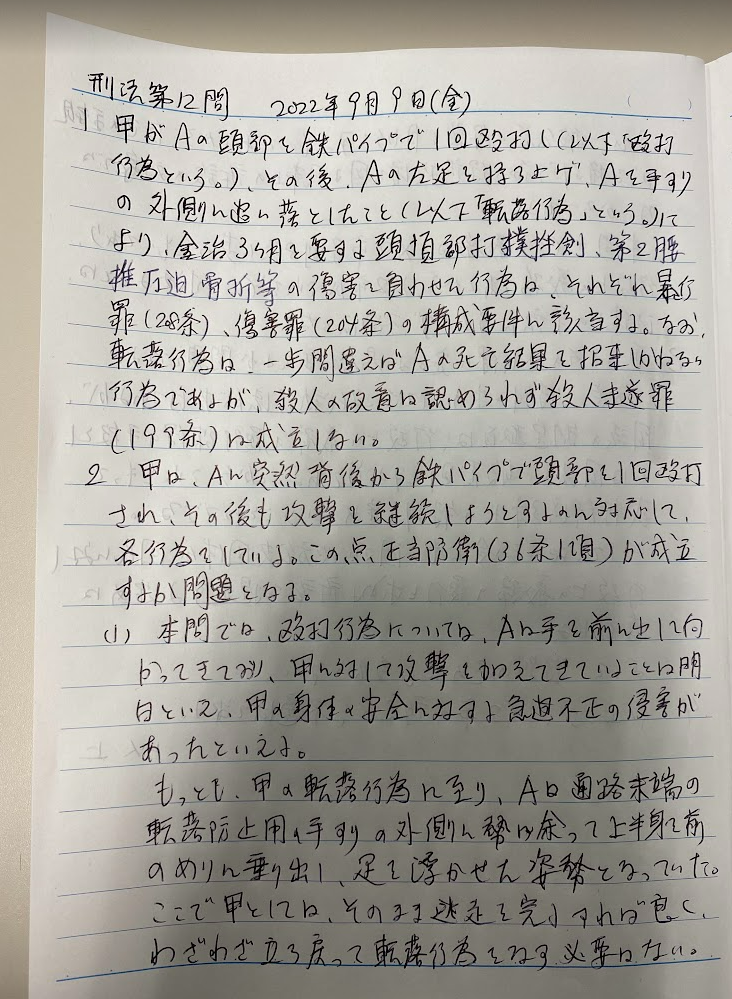

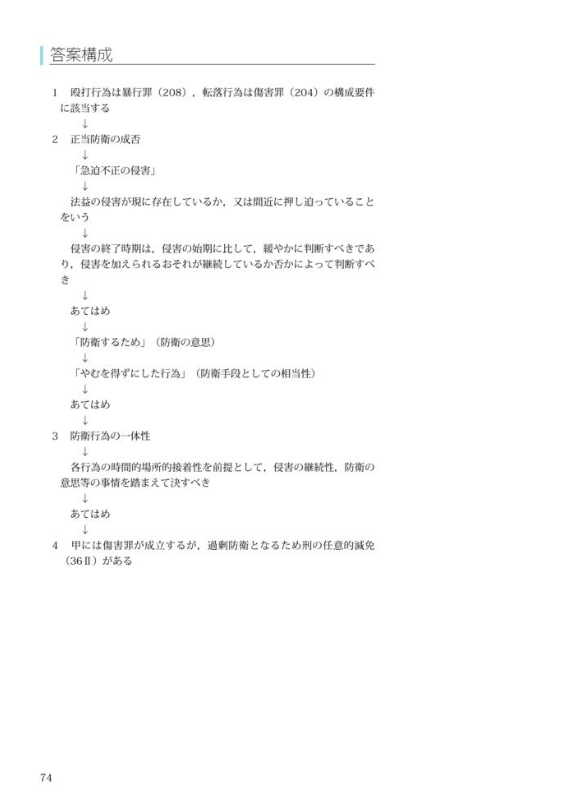

1 甲がAの頭部を鉄パイプで1回殴打し(以下「殴打行為」という。)、その後、Aの左足を持ち上げ、Aを手すりの外側に追い落としたこと(以下「転落行為」という。)により、全治約3か月を要する頭頂部打撲推、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負わせた行為は、それぞれ暴行罪(208条)、傷害罪(204条)の構成要件に該当する。なお、転落行為は、一歩間違えばAの死亡の結果をも招来しかねない行為ではあるものの、殺人の故意までは認め難いため、殺人未遂罪(199 条,203条)は成立しない。

2 もっとも、甲は、Aに突然、背後から鉄パイプで頭部を1回殴打さ れ、その後も攻撃を継続しようとするのに対応して、上記各行為をしているため、正当防衛(36条1条)が成立しないか。

(1) 本問では、殴打行為時には、Aは手を前に出して向かってきており、甲に対して攻撃を加える姿勢を見せているから、甲の身体の安全等に対する「急迫不正の侵害」があったことに疑いはない。

もっとも、甲が転落行為に至った時点では、Aは、通路末端に設置されていた転落防止用の手すりの外側に勢い余って上半身を前のめりに乗り出し、足を浮かせた姿勢になっていたのだから、侵害を加えられるおそれが消滅しており、既に「急迫不正の侵害」が終了していた のではないか。

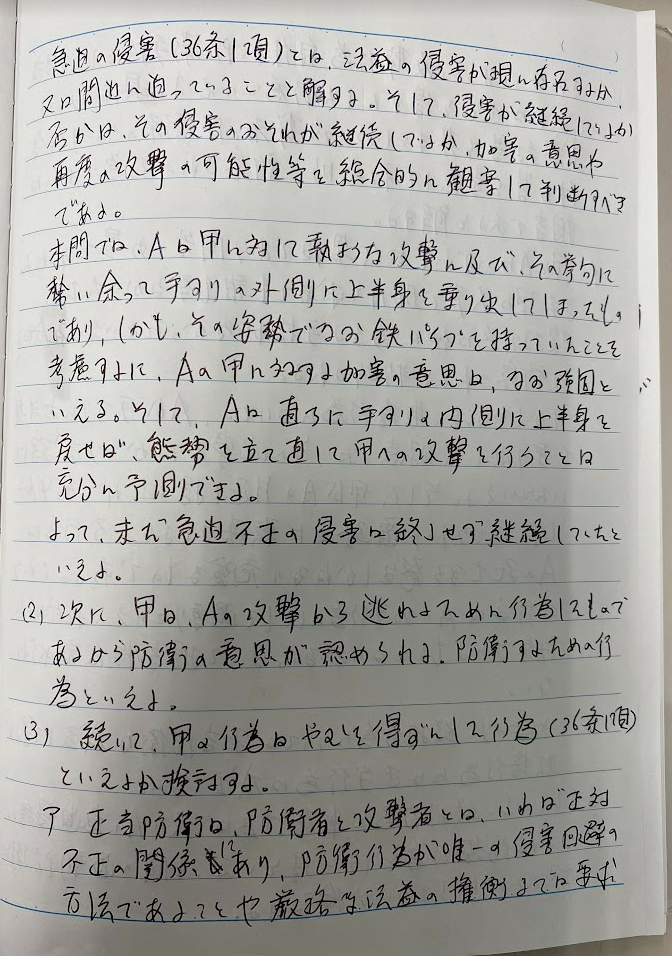

「急迫」(36条1項)とは、法益の侵害が現に存在しているか、 又は間近に押し迫っていることをいう。そして、侵害の終了時期については、既に侵害を受けていることに臨み、侵害の始期に比して、緩やかに判断すべきである。具体的には、侵害を加えられるおそれが続しているか否かによって判断すべきである。その際には、加害の意や再度の攻撃の可能性等の事情を考慮に入れ、諸事情を総合的に観 察して判断すべきである。

本問では、Aは、甲に対して、執ような攻撃に及び、その挙句に勢い余って手すりの外側に上半身を乗り出してしまったものであり、しかも、その姿勢でなおも鉄パイプを握り続けていたことに照らすと、Aの甲に対する加害の意欲は、おう盛かつ強固であり、甲が転落行為に及んだ時点でも継続していたといえる。

また、Aは、直ちに手すりの内側に上半身を戻すことは困難であったものの、甲の転落行為がなければ、間もなく態勢を立て直した上、甲に追い付き、再度の攻撃に及ぶことが可能であったと考えられる。

以上のようなAの加害の意欲の強度や再度の攻撃の可能性を考慮すれば、甲がAから侵害を加えられるおそれは継続しており、転落行為時においても、未だ「急迫不正の侵害」は終了していなかったと解すべきである。

(2) 次に、甲はAの攻撃から逃れるために上記各行為をしているため、防衛の意思が認められる。

したがって、「防衛するため」の行為であるといえる。

(3) では、甲の行為は、「やむを得ずにした行為」(36条1項)といえるか。

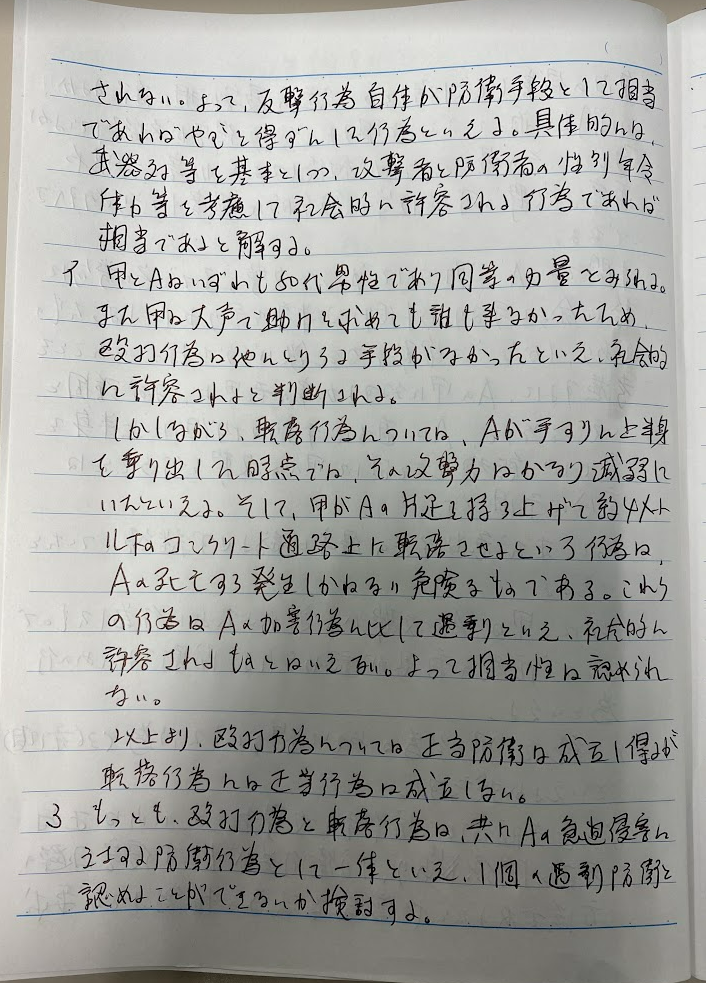

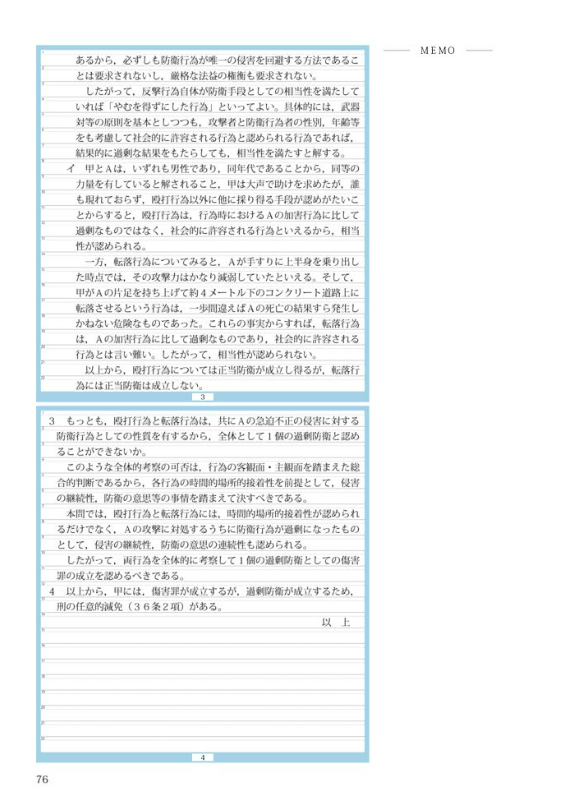

ア 正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは「正対不正」の関係にあるから、必ずしも防衛行為が侵害を回避する方法であることは要求されないし、厳格な法益の権も要求されない。したがって、反撃行為自体が防衛手段としての相当性を満たしていれば「やむを得ずにした行為」といってよい。具体的には、武器対等の原則を基本としつつも、攻撃者と防衛行為者の性別、年齢等をも考慮して社会的に許容される行為と認められる行為であれば、結果的に過剰な結果をもたらしても、相当性を満たすと解する。

イ 甲とAは、いずれも男性であり、同年代であることから、同等の力量を有していると解されること、甲は大声で助けを求めたが、誰も現れておらず、殴打行為以外に他に採り得る手段が認めがたいことからすると、殴打行為は、行為時におけるAの加害行為に比して過剰なものではなく、社会的に許容される行為といえるから、相当性が認められる。

一方、転落行為についてみると、Aが手すりに上半身を乗り出した時点では、その攻撃力はかなり減弱していたといえる。そして、甲がAの片足を持ち上げて約4メートル下のコンクリート道路上に転落させるという行為は一歩間違えばAの死亡の結果すら発生しかねない危険なものであった。これらの事実からすれば、転落行為は、Aの加害行為に比して過利なものであり、社会的に許容される 行為とは言い難い。したがって、相当性が認められない。

以上から、殴打行為については正当防衛が成立し得るが、転落行為には正当防衛は成立しない。

3 もっとも、殴打行為と転落行為は、共にAの急迫不正の侵害に対する防衛行為としての性質を有するから、全体として1個の過防衛と認めることができないか。

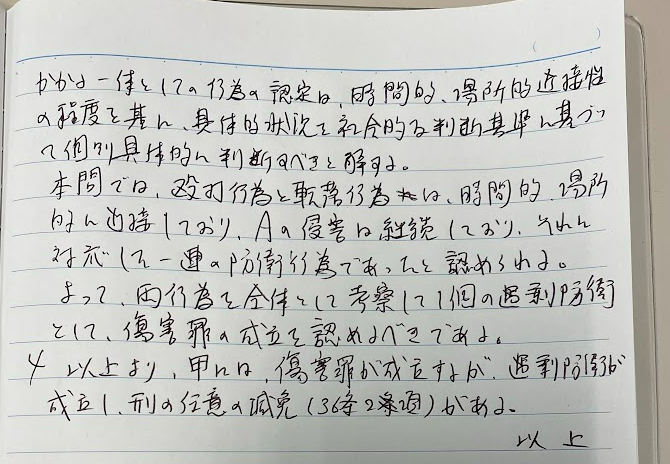

このような全体的考察の可否は、行為の客観面・主観面を踏まえた総合的判断であるから、各行為の時間的場所的接着性を前提として、侵害の継続性、防衛の意思等の事情を踏まえて決すべきである。

本問では、殴打行為と転落行為には、時間的場所的接着性が認められるだけでなく、Aの攻撃に対処するうちに防衛行為が過剰になったものとして、侵害の継続性、防衛の意思の連続性も認められる。

したがって、行為を全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるべきである。

4 以上から、甲には、傷害罪が成立するが、過剰防衛が成立するため、刑の任意的減免(36条2項)がある。

以上

問題解答音読

手書き解答