民事訴訟法第15問

2022年9月27日(火)

問題解説

解説音声

問題

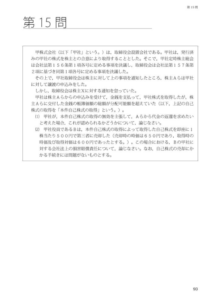

【事例】

私立大学法人Xは、新司法試験の始まりに合わせて法科大学院を新設したものの、ここ数年合格率の低迷に悩んでおり、2021年度の新規入学者は1名という結果に終わった。そのためXは、法科大学院における翌年度以降の新規募集を廃止し、在校生がいなくなる2024年度をもって廃校することとした。

一方、Xでは、工学部の研究施設が不足していたため、法科大学院棟を改装して工学部の研究室とすることにした。そこで、Xは、建設会社Yとの間で、2025年5月15日、法科大学院棟の改装工事を代金800万円、引渡日を2026年3月1日とする建築請負契約を締結した。なお、代金については、2025年11月20日及び2026年1月10日に各200万円を支払い、引渡しが行われる時点で残金400万円を支払うとする特約がある。

工事は予定どおりに進捗し、Xは、約定どおり、2025年11月20日、2026年1月10日に各200万円を支払い、同年3月1日、YからXに対して、改修後の建物が引き渡された。

Xの担当者が引渡しを受けた建物を内覧したところ、契約では自習室とするはずであった模擬法廷室がなぜか手付かずで残っていた。そのため、2026年4月10日、XはYに対して担保責任を根拠として400万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起した(以下「本件本訴」という。)。これに対して、Yは、同年6月25日、請負代金残額400万円の支払を求める反訴を提起した(以下「本件反訴」という。)。

以上の事案を前提として、以下の各問に答えなさい。なお、各設問は独立したものである。また、実体法上、担保責任に基づく損害賠償請求権と請負代金債権の相殺は認められ ることは前提としてよい。(1) 2026年9月13日、Xの理事長の不祥事が発覚し、X全体の評判が低下したため、2027年度の入学予定者はX大学全体でわずか20名であった。

その情報を聞きつけたYは、本件反訴の終結までにXが支払不能に陥ることをおそれ、本件本訴において、反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出した。

この相殺の抗弁はどのように取り扱われるか。 (2) 2026年8月頃、Y所属の一級建築士による耐震偽装が発覚したことに伴い、Yは業績が急激に悪化して、倒産の危機に陥った。そのためXは、債権回収の確実を期すべく、本件反訴において、本件本訴の請求債権である400万円を自働債権として相殺の抗弁を提出した。この相殺の抗弁はどのように取り扱われるか。

解答

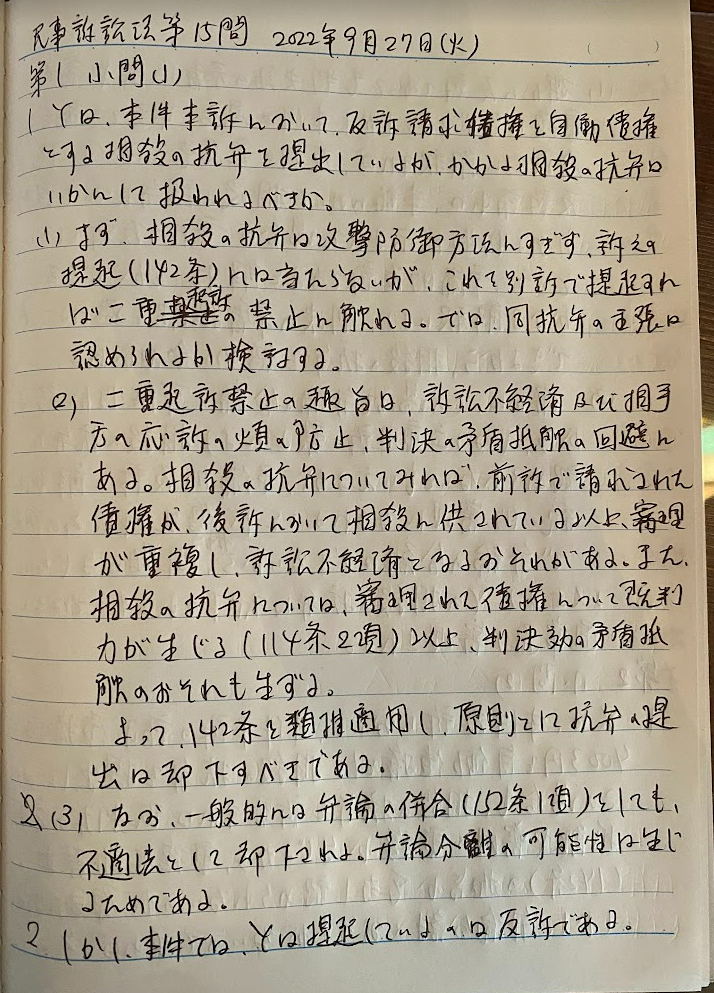

第1 小問(1)

1 Yは、本件本訴において、反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出しているが、かかる相殺の抗弁はいかにして扱われるべきか。

(1) まず、相殺の抗弁は攻撃防御方法にすぎず、「訴え」の「提起」(142条)には当たらないが、これを別で訴求すれば二重起訴の禁止に触れるものである。にもかかわらず、同抗弁の提出は認められるのか。

(2) 二重起訴禁止の趣旨は、訴訟不経済及び相手方の応訴の煩の防止、判決の矛盾抵触の回避に求められる。相殺の抗弁についてみれば、前訴で請求された債権が、後訴において相殺に供されている以上、審理が重複し、訴訟不経済となるおそれがある。また、相殺の抗弁においては、審理された債権について既判力が生じる(114条2項)以上、判決効の矛盾抵触のおそれもある。

したがって、142条を類推適用して、原則として抗弁の提出を却下すべきである。

(3) なお、一般的には、弁論の併合(152条1項) をしても、不適法加下を免れるものではない。弁論分離の可能性が否定できないからである。

2 もっとも、本件では、Yは別訴ではなく反訴を提起している。

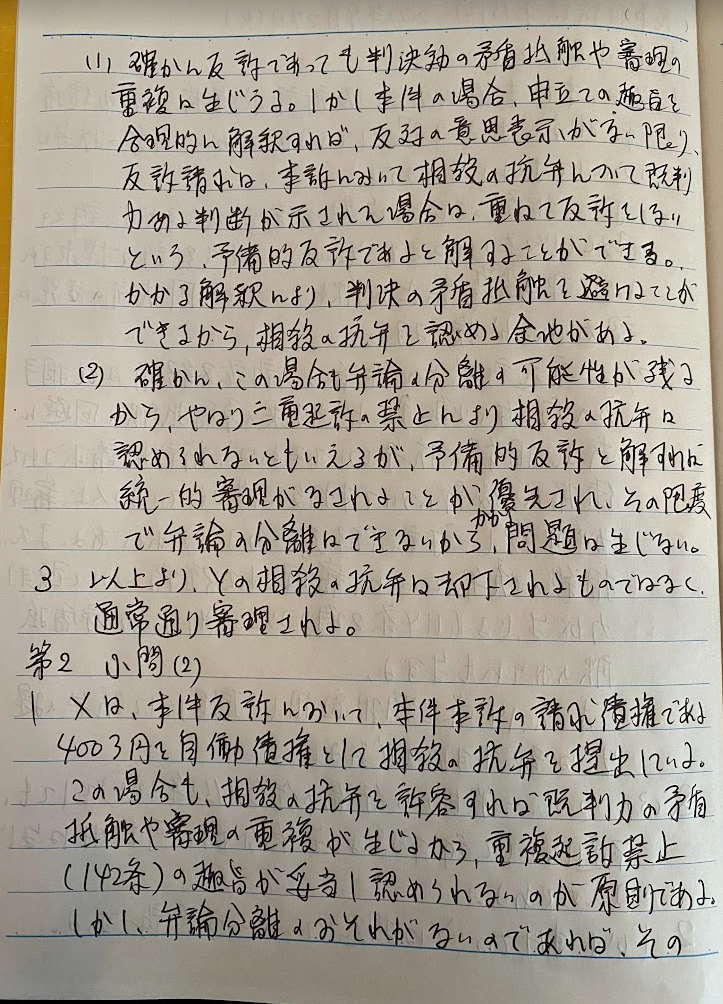

(1) 確かに、反訴であっても、相殺の抗弁を許容すれば、142条が想定する弊害である判決の矛盾抵触・審理の重複が生じるおそれがある。

しかし、本件のような場合においては、申立ての趣旨を合理的に解釈し、反対の意思表示がない限り、反訴請求は本訴において相殺の抗弁について既判力ある判断が示された場合には反訴請求しない旨の予備的反訴に変更されるものと解することができる。 このような解釈を取れば、上記おそれは生じないといえる。そこで、この場合は上記解釈をとることによって、相殺の抗弁を認めることができると考える。

(2) この点について、この場合にも、弁論の分離の可能性が存する以上、やはり二重起示の禁止の趣旨が妥当し、相殺の抗弁の提出は認められないのではないかという疑問があるが、予備的反訴については統一的審理がなされることを予定しており、弁論の分離が認められていないから、問題がない。

3 したがって、Yの相殺の抗弁は却下されるべきではなく、通常どおり審理されるべきである。

第2 小問(2)

1 Xは、本件反訴において、本件本訴の請求債権である400万円を自働債権として相殺の抗弁を提出している。

この場合も、相殺の抗弁を許容すれば、既判力の矛盾抵触・審理の重複のおそれがあるから、重複起訴に準じるものとして相殺の抗弁の提出は認めるべきでない(142条類推適用)。もっとも、弁論分離の可能性がないのであれば、前小問で論じたところと同様に、上記おそれを回避することができるから、相殺の抗弁を許容することができると解する。 2 では、本小間において、弁論分離の可能性はあるか。

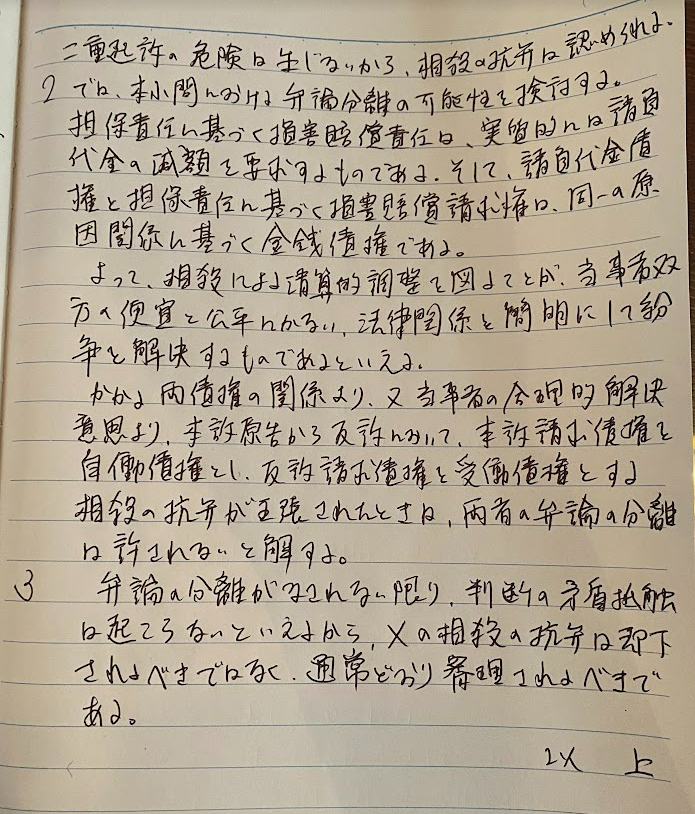

担保責任に基づく損害賠償請求権は、実質的、経済的には請負代金の減額をもたらす機能を有する。しかも、請負代金債権と担保責任に基づく損害賠償請求権は、同一の原因関係に基づく金銭債権である。

これらのことからすれば、相殺による清算的調整を図ることが当事者双方の便宜と公平にかない、法律関係を簡明にするものであるといえる。

このような両債権の関係に鑑みると、上記債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属している場合 に、本訴原告から、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁が主張されたときは、上記相殺による清算的調整を図るべき要請が強いものといえる。それにも、 かかわらず、これらの本訴と反訴の弁論を分離すると、上記本訴請求債権の存否等に係る判断に矛盾抵触が生ずるおそれがあり、また、審理の重複によって訴訟上の不経済が生ずるため、このようなときには、両者の弁論を分離することは許されないというべきである。

本小問は、本訴訴求債権が担保責任に基づく損害賠償請求権、反訴訴求債権が請負代金債権であり、反訴において、本訴求債権たる担保責任に基づく損害賠請求権を自働債権とし、反訴求債権たる請負代金債権を受働債権とする相殺の抗弁が主張された場合に当たる。

したがって、弁論分離は許されず、その可能性は否定される。

3 以上から、Xの相殺の抗弁は却下されるべきでなく、通常どおり審理されるべきである。

以上

問題解答音読

手書き解答