5日目(2023/12/26)

刑法第1問、第2問

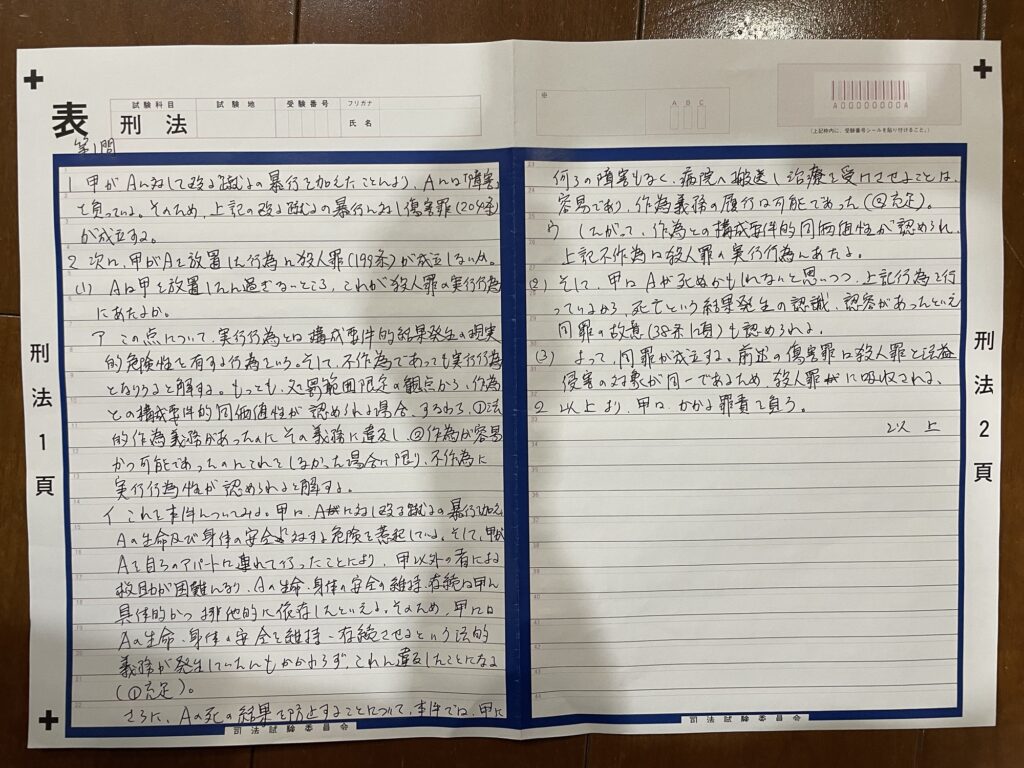

第1問(総論・不真正不作為犯)

甲は、友人Aに対して、殴る蹴るの暴行を加え、障害を負わせた。甲は、Aを自分のアパートに連れて行き、傷の手当てをしていたが、Aが次第に高熱を発し、意識朦朧(もうろう)の状態になったため、Aが死亡するかもしれないと思ったものの、発覚を恐れ、放置しておくことにした。Aは、甲の暴行による内臓の損傷が原因で死亡した。甲の罪責について論じなさい。

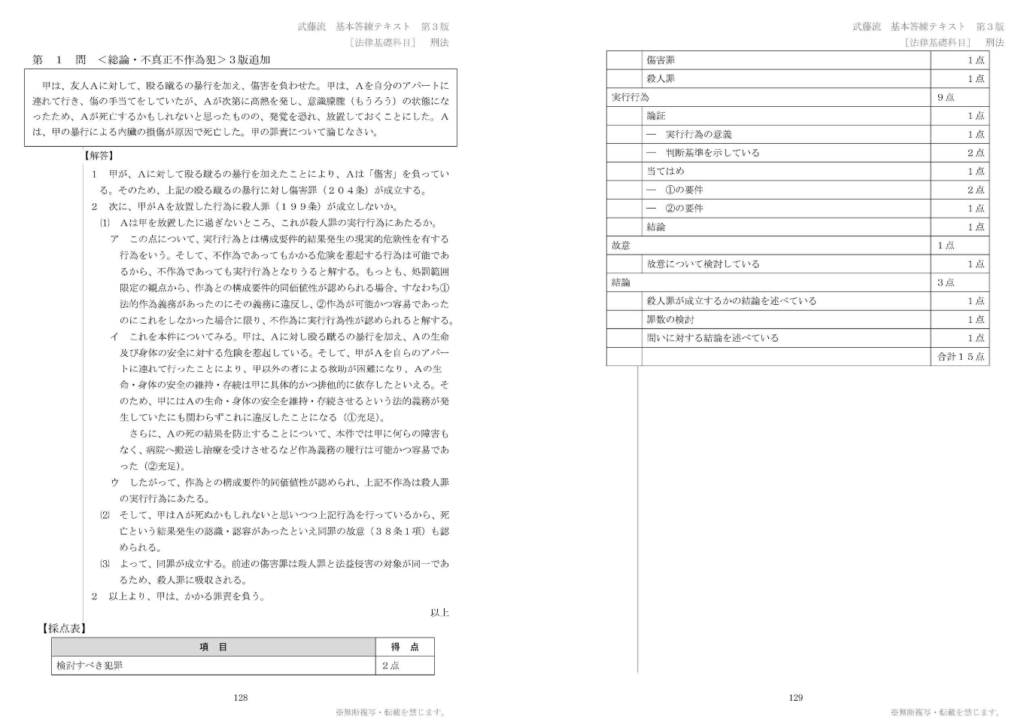

(解答)

1 甲が、Aに対して殴る蹴るの暴行を加えたことにより、Aには「障害」を負っている。そのため、上記の殴る蹴るの暴行に対し傷害罪(204条)が成立する。

2 次に、甲がAを放置した行為に殺人罪(199条)が成立しないか。

(1) Aは甲を放置したに過ぎないところ、これが殺人罪の実行行為にあたるか。

ア この点について、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為をいう。そして、不作為であっても実行行為となりうると解する。もっとも、処罰範囲限定の観点から、作為との構成要件的同価値性が認められる場合、すなわち①法的作為義務があったのにその義務に違反し、②作為が可能かつ容易であったのにこれをしなかった場合位に限り、不作為に実行行為性が認められると解する。

イ これを本件についてみる。甲は、Aがに対し殴る蹴るの暴行を加え、Aの生命及び身体の安全に対する危険を惹起している。そして、甲がAを自らのアパートに連れて行ったことにより、甲以外の者による救助が困難になり、Aの生命・身体の安全の維持・存続は甲に具体的かつ排他的に依存したといえる。そのため、甲にはAのの生命・身体の安全を維持・存続させるという法的義務が発生していたにも関わらずこれに違反したことになる(①充足)。

さらに、Aの死の結果を防止することについて、本件では甲に何らの障害もなく、病院へ搬送し治療を受けさせるなど作為義務の履行は可能かつ容易であった(②充足)。

ウ したがって、作為との構成要件的同価値性が認められ、上記不作為は殺人罪の実行行為にあたる。

(2) そして、甲はAが死ぬかもしれないと思いつつ上記行為を行っているから、死亡という結果発生の認識・認容があったといえ同罪の故意(38条1項)も認められる。

(3) よって、同罪が成立する。前述の傷害罪は殺人罪と法益侵害の対象が同一であるため、殺人罪に吸収される。

2 以上より、甲は、かかる罪責を負う。

以上

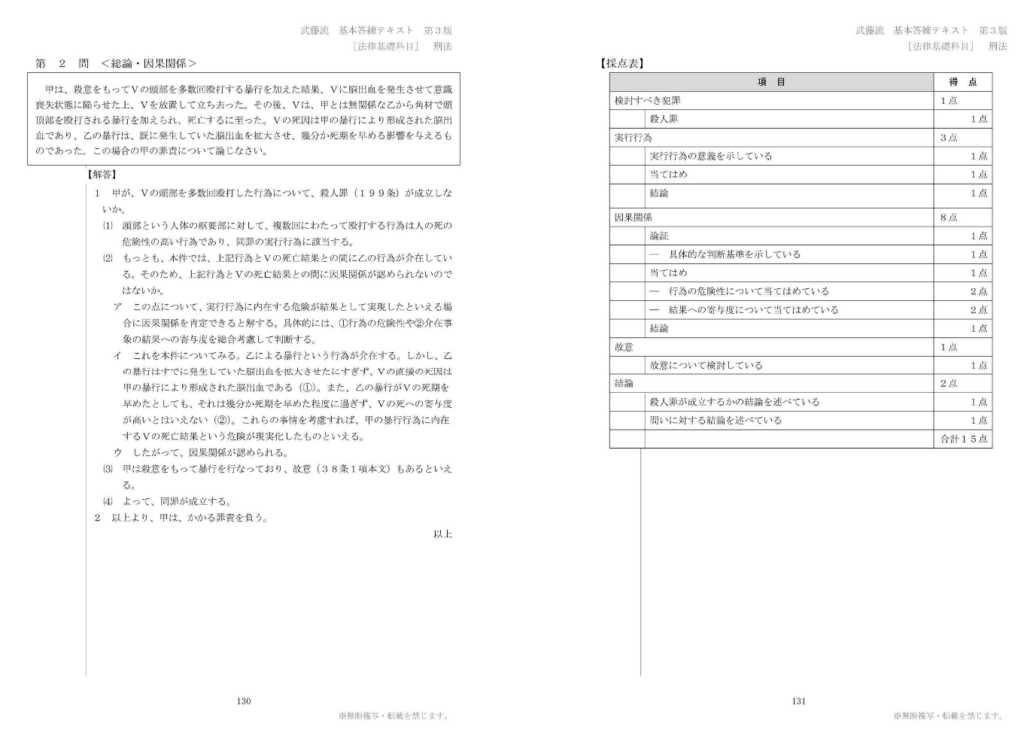

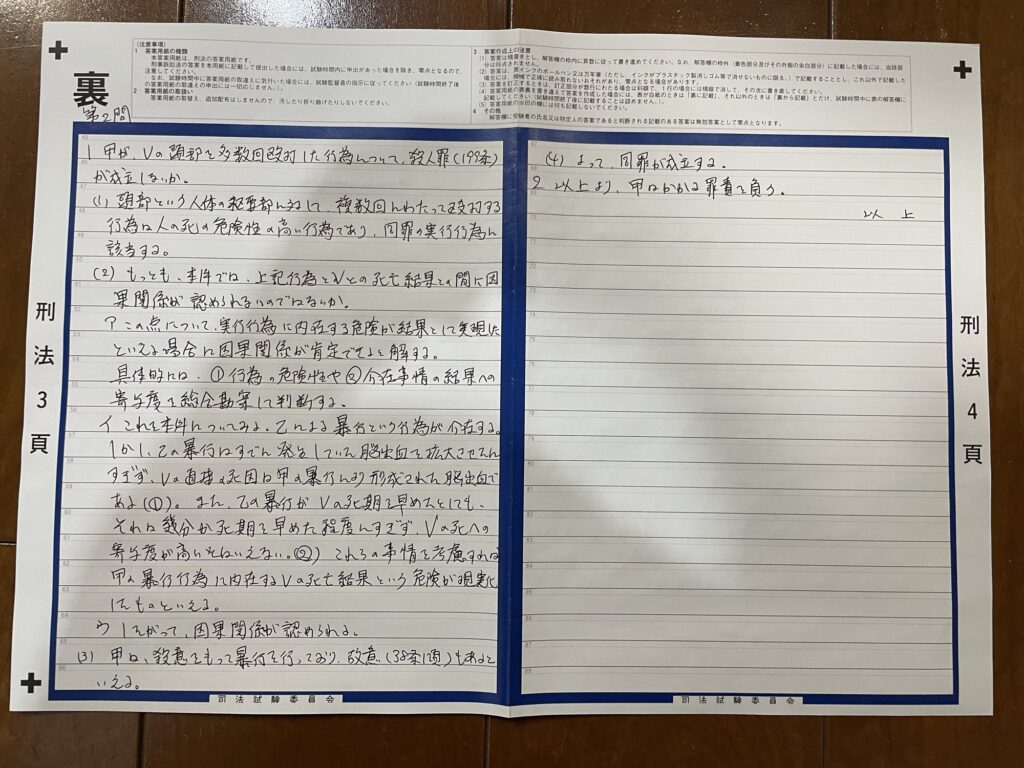

第2問(総論・因果関係)

甲は、殺意をもってVの頭部を多数回殴打する暴行を加えた結果、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせた上、Vを放置して立ち去った。その後、Vは、甲とは無関係な乙から角材で頭頂部を殴打される暴行を加えられ、死亡するに至った。Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であり、乙の暴行は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合の甲の罪責について論じなさい。

(解答)

1 甲が、Vの頭部を多数回殴打した行為について、殺人罪(199条)が成立しないか。

(1) 頭部という人体の枢要部に対して、複数回にわたって殴打する行為は人の死の危険性の高い行為であり、同罪の実行行為に該当する。

(2) もっとも、本件では、上記行為とVにの死亡結果との間に因果関係が認められないのではないか。

ア この点について、実行行為に内在する危険が結果として実現したといえる場合に因果関係を肯定できると解する。具体的には、①行為の危険性や②介在事象の結果への寄与度を総合考慮して判断する。

イ これを本件についてみる。乙による暴行という行為が介在する。いかし、乙の暴行はすでに発生していた脳出血を拡大させたにすぎず、Vの直接の死因は甲の暴行により形成された脳出血である(①)。また、乙の暴行がVの死期を早めたとしても、それは幾分か死期を早めた程度に過ぎず、Vの死への寄与度が高いとはいえない(②)。これらの事情を考慮すれば、甲の暴行行為に内在するVの死亡結果という危険が現実化したものといえる。

ウ したがって、因果関係が認められる。

(3) 甲は殺意をもって暴行を行っており、故意(38条1項本文)もあるといえる。

(4) よって、同罪が成立する。

2 以上より、甲は、かかる罪責を負う。

以上