民事訴訟法第9問

2022年8月16日(火)

問題

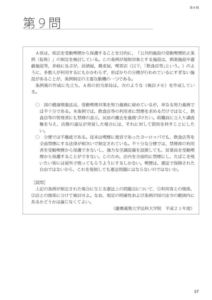

XはYに絵画を売り渡したが、Yは代金の支払期日になっても代金を支払わなかった。そこで、Xは、Yに対して、代金1000万円のうち一部と明示して600万円の支払を求める訴えを提起した(以下「訴訟1」という。)。 一方、Yは、Xに対する400万円の貸金債権があるとして、Xを被告とする別訴を提起した(以下「訴訟2」という。)。Xは、訴訟2において、代金1000万円のう ち、訴訟1で訴求していない400万円の代金支払債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出した(以下「本件相殺の抗弁」という。)。 (1)本件相殺の抗弁の適法性について、論じなさい。 (2) 訴訟1において、Xの請求が500万円の限度で認められ、この判決が確定したとする。訴訟1の判決確定後に、本件相殺の抗弁が提出された場合における、本件相殺の抗弁の適法性について、論じなさい。

解答

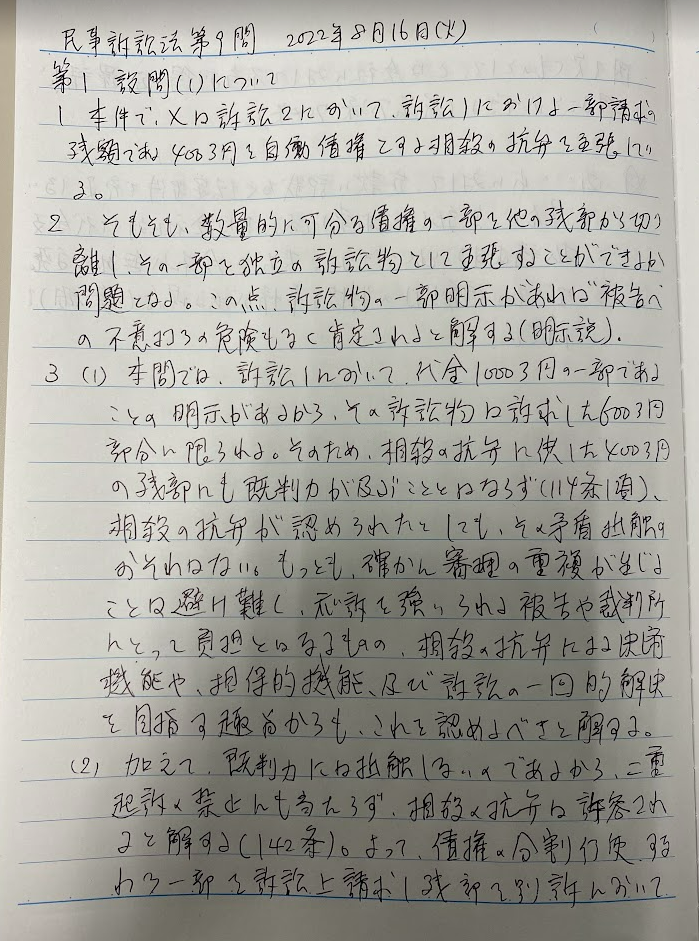

第1 設問1について

1 本件で、Xは訴訟2において、訴訟1における一部請求の残部である400万円を自働債権とする相殺の抗弁を主張している。

2 そもそも、数量的に可分な債権の一部を他の残部から切り離し、その一部を独立の訴訟物として主張することができるか否かが問題となるも、その旨の明示を条件として肯定すべきである。試験訴訟の必要性がある一方で、明示があれば被告への不意打ちの危険を防止することができるからである。

3(1)本問では、訴訟1において、代金1000万円の一部であることの明示があるから、その訴訟物は訴求した600万円部分に限られる。そのため、相殺の抗弁に供した400万円の残部に既判力が及ぶことはなく(114条1項)、相殺の抗弁が認められたとしても、既判力の矛盾抵触のおそれが生じるわけではない。

もっとも、審理の重複が生ずることは避け難く、応訴を強いられる被告や裁判所に負担となる。また、債権の一部と残部とで異なる判断がされ、事実上の判断の矛盾抵触が生ずる可能性も否定できない。

以上からすれば、二重起訴の禁止(142条)の趣旨が妥当するといわざるを得ない。

(2)しかしながら、一方で相殺の簡易決済機能・担保的機能をできる限り保護すべきである。また、上記のように既判力の直接的な矛盾抵触は生じないのだから、142条の想定する弊害は間接的なものにとどまる。

そうだとすれば、相殺の上記機能を重視した解釈を採るべきである。

そこで、債権の分割行使をすることが権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、残部を相殺の抗弁に供することは適法と解する。

(3)本件では、Xによる債権の分割行使が権利濫用に当たるという事情はない。

4 したがって、本件相殺の抗弁の主張は道法である。

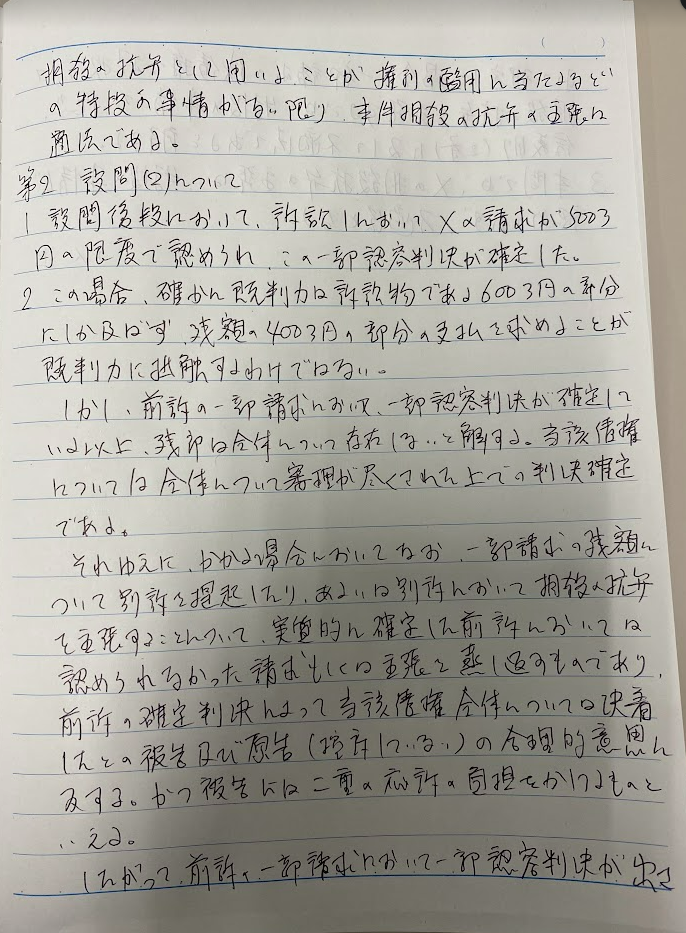

第2 設問2について

設間後では、訴訟において、Xの請求が500万円の限度で認められ、この一部認容判決が確定している。

2 この場合、上記のように、既判力は訴訟物たる600万円の部分にしか及ばないから、残額の400万円の支払を求めることが既判力に抵触するわけではない。

しかし、前訴の一部請求において一部認容判決が下されたのであれば、現部は存在しないと考えるのが自然である。当然債権全体について弁論を尽くし審理も債権全体について行われたはずだからである。

そこで、このような場合に、一部請求の残部について、別訴を提起すること、あるいは、別話で相殺の抗弁として主張することは、実質的には前訴で認められなかった請求又は主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応の負担を強いるものというべきである。

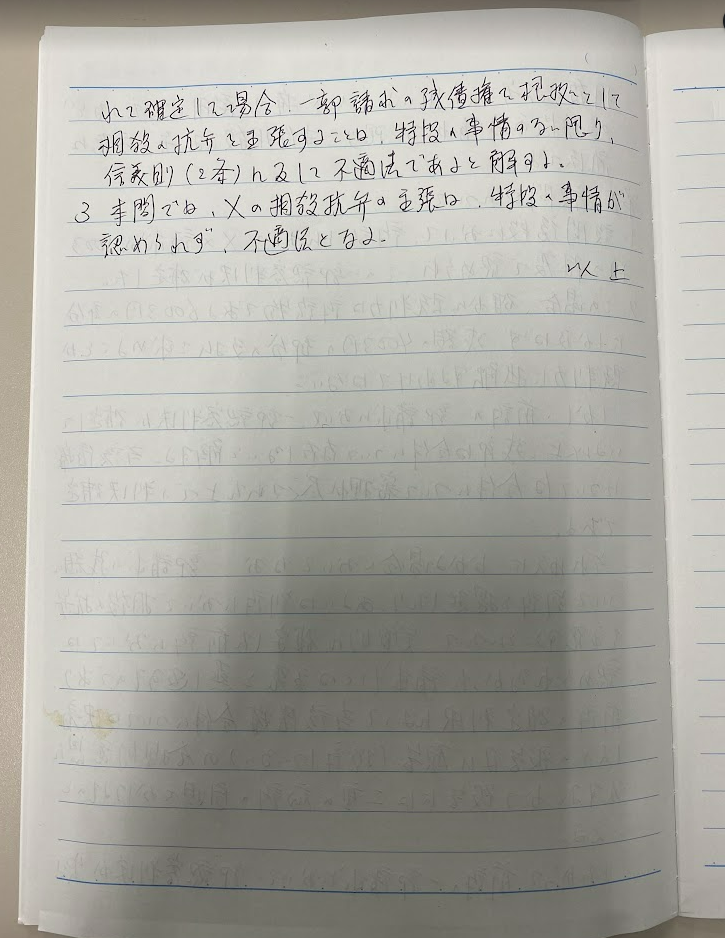

したがって、前の一部請求において一部認容判決が確定した場合、 一部請求の残債権を根拠に相殺の抗弁を主張することは、特段の事情のない限り、信義則(2条)に反し、不適法であると解する。

3 本間でも、Xの本件相殺の抗弁は、特段の事情がない限り、不適法である。

以上

解説音声

手書き解答