刑法第19問

2022年10月26日(水)

問題解説

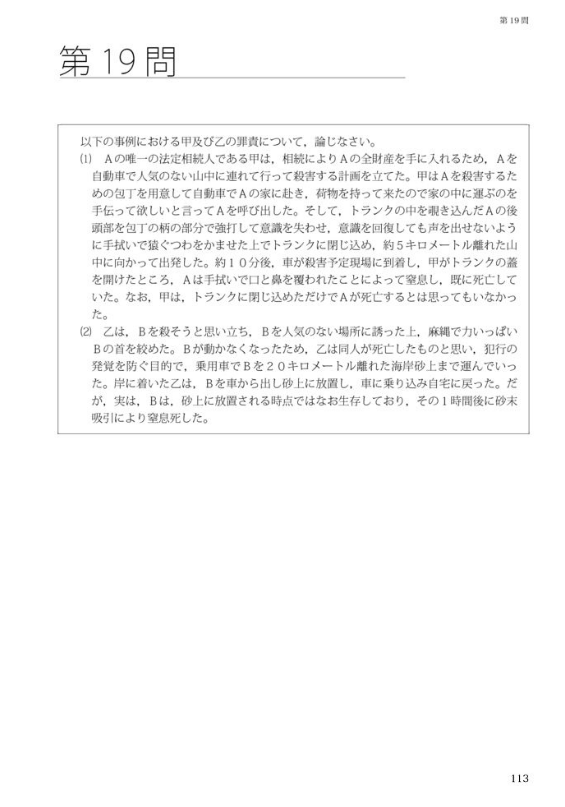

問題

以下の事例における甲及び乙の罪責について,論じなさい。

(1) Aの唯一の法定相続人である甲は、相続によりAの全財産を手に入れるため、Aを自動車で人気のない山中に連れて行って殺害する計画を立てた。甲はAを殺害するための包丁を用意して自動車でAの家に赴き、荷物を持って来たので家の中に運ぶのを手伝って欲しいと言ってAを呼び出した。そして、トランクの中を覗き込んだAの後頭部を包丁の柄の部分で強打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトランクに閉じ込め、約5キロメートル離れた山中に向かって出発した。約10分後、車が殺害予定現場に到着し、甲がトランクの蓋を開けたところ、Aは手拭いで口と鼻を覆われたことによって窒息し、既に死亡して いた。なお、甲は、トランクに閉じ込めただけでAが死亡するとは思ってもいなかった。

(2) 乙は、Bを殺そうと思い立ち、Bを人気のない場所に誘った上、麻縄で力いっぱいBの首を絞めた。Bが動かなくなったため、乙は同人が死亡したものと思い、犯行の発覚を防ぐ目的で、乗用車でBを20キロメートル離れた海岸砂上まで運んでいった。岸に着いた乙は、Bを車から出し砂上に放置し、車に乗り込み自宅に戻った。だが、実は、Bは、砂上に放置される時点ではなお生存しており、その1時間後に砂末吸引により窒息死した。

解答

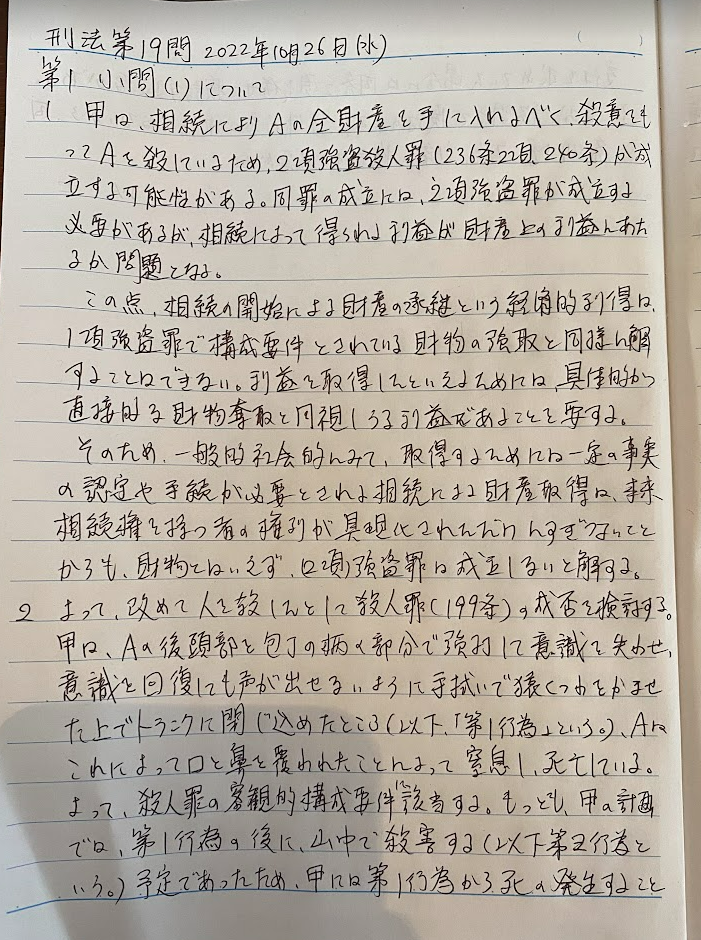

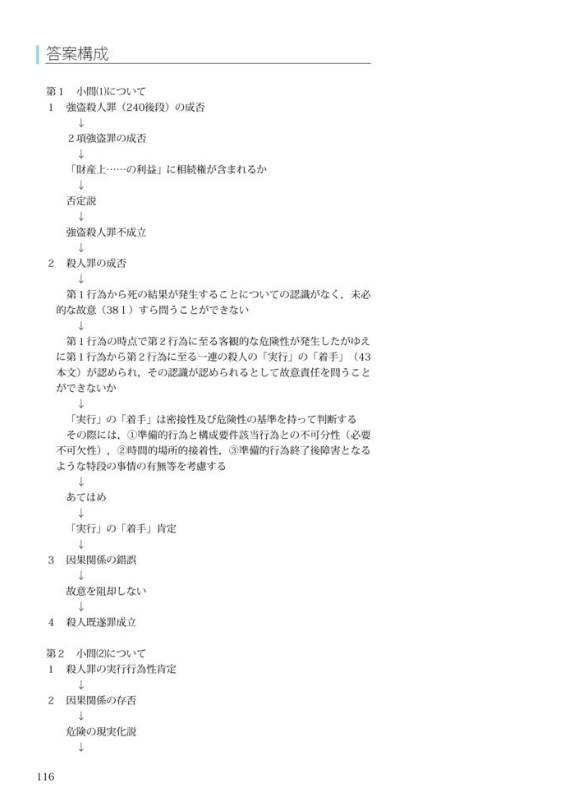

第1 小問1について

1 甲は、相続によりAの全財産を手に入れるために、殺意をもってAを殺しているため、2項強盗殺人罪(236条2項、240条後段)が成立する可能性がある。同罪が成立するためには、前提として2項強盗罪が成立することが必要となるところ、相続によって得られる利益(相続の開始による財産の承継)は、「財産上…の利益」に当たるか。

この点について、「財産上…の利益」は1項強盗との均衡から、利益の取得が財物の占有移転と同視できるだけのものでなければならず、利益を取得したといえるためには、具体的・直接的な利益を現実に取得したといえなければならない。

そのため、一般的にみて、取得において一定の手続が要求される相続権は具体性・直接性を欠き、「財産上…の利益」とは評価できない。

したがって、2項強盗として論ずることはできず、強盗殺人罪は成立しない。

2 そこで、改めて、「人を殺した」ものとして殺人既遂罪(199条)が成立するか、検討する。

甲は、Aの後頭部を包丁の柄の部分で打して意識を失わせ、意識を回復しても声を出せないように手拭いで猿ぐつわをかませた上でトラン クに閉じ込めたところ(以下「第1行為」という。)、Aはこれによって口と鼻を覆われたことによって窒息し、死亡している。 したがって、殺人罪の客観的構成要件該当性は認められる。もっとも、甲の計画では、第1行為の後に、山中で殺害する(以下「第2行為」という。)予定であったため、甲には第1行為から死の結果が発生することについての認識がなく、未必的な故意(38条1項) すら問うことができない。では、第1行為の時点で第2行為に至る客観的な危険性が発生したがゆえに第1行為から第2行為に至る一連の殺人 の「実行」の「着手」(43条本文)が認められ、その認識が認められるとして故意責任を問うことができないか。

「実行」の「着手」の有無は、43条の文言上の制約からくる構成要件該当行為への密接性、及び未遂犯の実質的処刑根地から導き出される法益侵害ないし構成要件の実現に至る現実的危険性の二つの基準をもって判断すべきである。

そして、かかる密接性・危険性の判断は、行為者の計画も考慮に入れた上で、①準備的行為と構成要件該当行為との不可分性(必要不可欠性)、②時間的場所的接着性、③準備的行為終了後障害となるような持段の事情の有無等の諸事情を総合的に考慮して決すべきである。

甲の計画によれば、①第1行為は第2行為を確実かつ容易に行う上で必要不可欠な行為である。②また、第1行為を行った場所から第2行為を行う予定であった山中までの距離は約5キロメートルであって、車で約10分で到着することができたのであるから、時間的場所的接着性も認められる。さらに、人気のない山中まで自動車で移動して殺害する予定であったため、③第1行為後、第2行為に至るまでの間に障害となるような事情は特に見当たらない。 よって、第1行為は第2行為に密接な行為であり、第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が認められるから、その時点 で、第1行為から第2行為に至る一連の殺人の「実行」の「着手」が あったといえる。

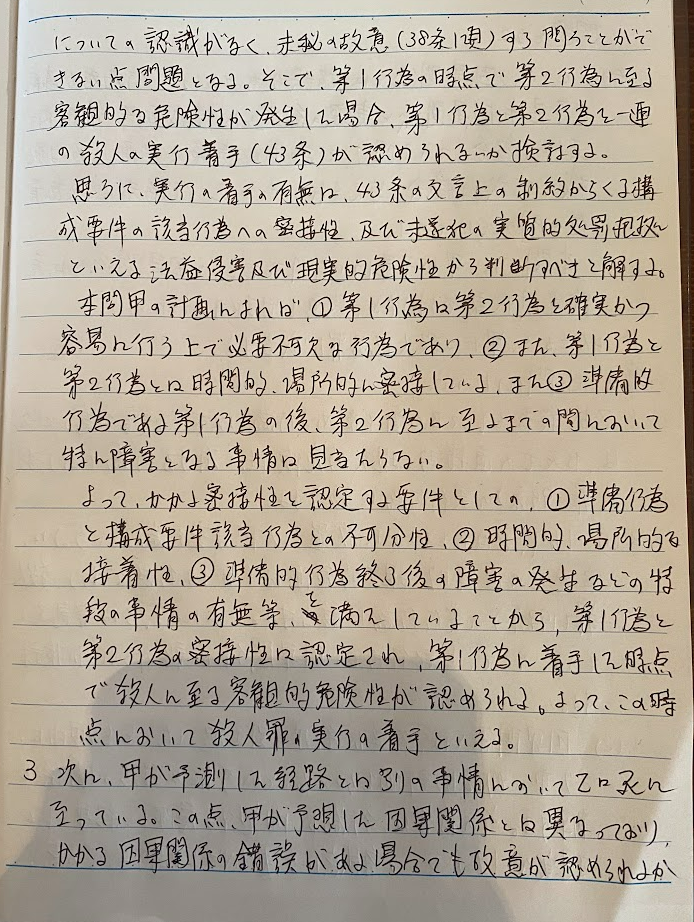

3 そうだとすれば、甲にその旨の認識が認められるとして、故意が認められるようにも思われる。しかし、甲が予測した因果の流れとは別の経路によって結果が発生している。 では、このように因果関係に錯誤がある場合、故意は認められるか。 この点について、因果関係に錯誤があったとしても、行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが構成要件の範囲内で符合している限り、行為者は規範に直面し、反対動機を形成する機会を与えられていたといえ、行為者に故意責任を問うことができる。

本問では、甲が予見していたA死亡という因果経過には、危険実現が認められるため、故意を阻却することはない。

4 以上から、甲には殺人既遂罪が成立する。

第2 小問2について

1 乙が殺意をもってBの首を絞める行為(以下「絞首行為」という。) は、B死亡の直接的・現実的危険性を有する行為であり、殺人罪(199条)の実行行為に該当する。

2(1) しかし、乙はBを砂上に放置(以下「投筆行為」という。)し、これにより、Bは窒息死している。そこで、上記行為との間の因果関係が認められないのではないか。

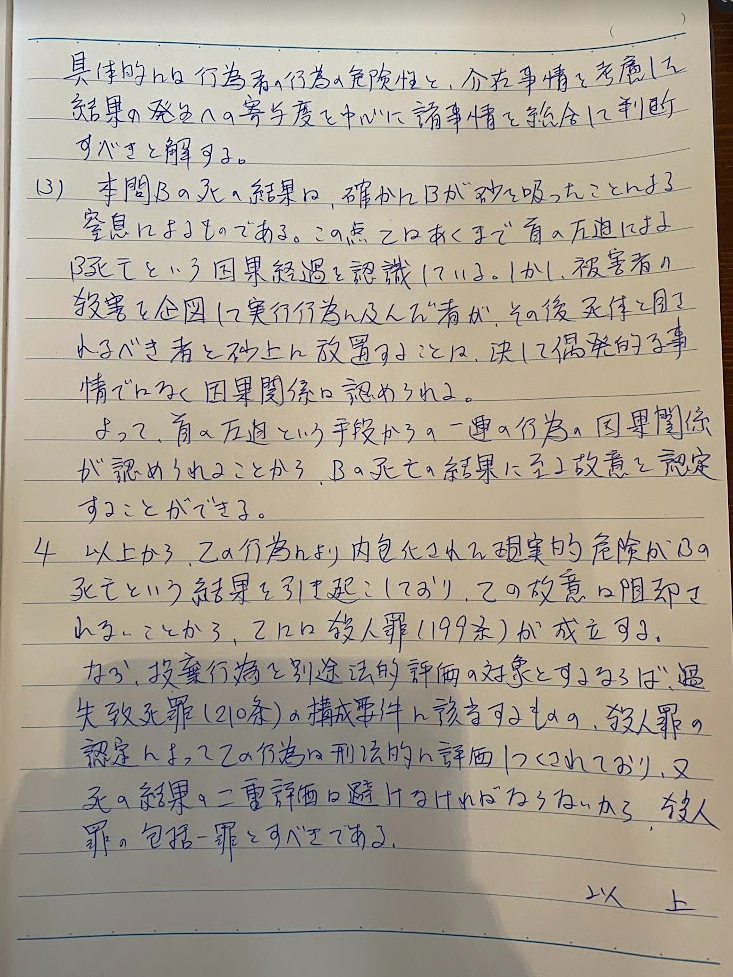

(2) 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。具体的には、行為者の行為の危険性と、介在事情の結果発生へ

の寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。

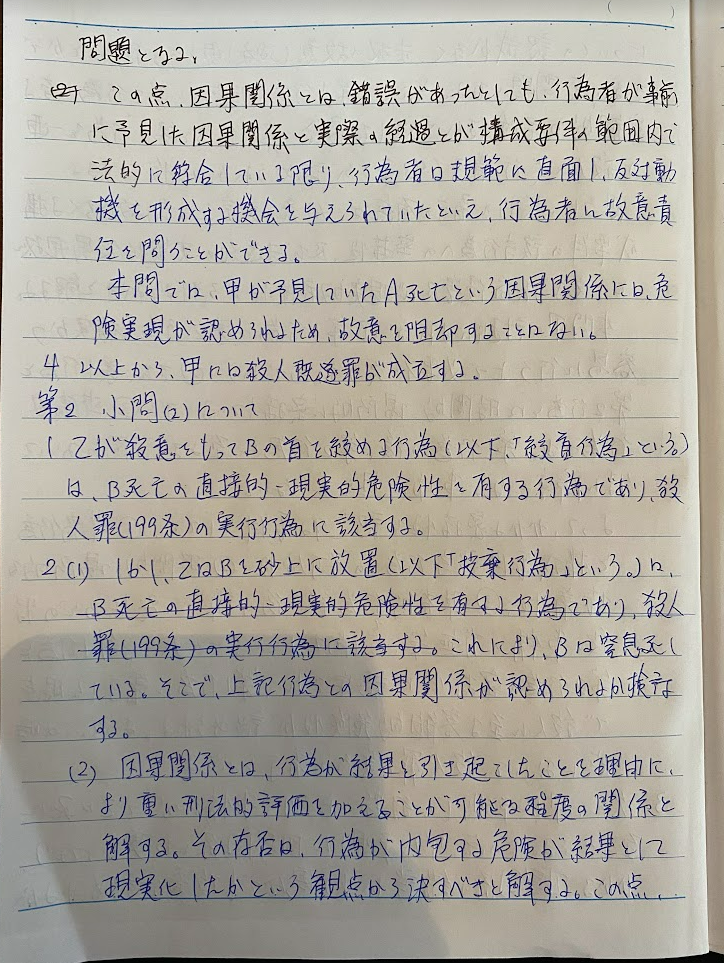

(3) 確かに、Bの死の結果は、Bが砂を吸ったことによる窒息によって生じている。しかし、被害者の殺害を企図して行為に及んだ者が犯行の発覚を防ぐため、殺害行為の直後にその者の死体を砂上に放置する行為に及ぶことも、決して偶発的な事態ではない。

したがって、絞首行為から投棄行為を経て結果が発生したことは、行為に内包された危険性が結果となって現実化したものと評価することができる。

3 ただし、乙は頭部圧迫によるB死亡という因果経過を認識しているか ら、因果関係に錯誤がある。そこで、この点が故意の成否に影響を与えるか、上記の基準をもって判断するに、乙は、頭部圧迫によるBの死亡という、危険の現実化が背定できる因果経過を認識している。

よって、故意を阻却しない。

4 以上から、乙には殺人既遂罪が成立する。なお、投棄行為を別途法的評価の対象にすれば過失致死罪(210条)の構成要件に該当するだろうが、死の結果の二重評価を避けるため、殺人罪に吸収されると解すべきである。

以上

解説音声

問題解答音読

手書き解答