刑法第28問

2023年1月3日(火)

問題解説

問題

甲は、酒癖が悪く、酔うと是非善悪の判断力を失い妻乙や二人の間の子供Aに暴行を加えることを繰り返しており、そのことを自覚していた。甲は、ある日、酒を飲み始めたところ、3歳になるAが台所で、茶わんを過って割ってしまったことを見とがめ、Aの顔を平手でたたくなどのせっかんを始めた。甲は、しばらく酒を飲みながら同様のせっかんを続けていたところ、それまで泣くだけであったAが反抗的なことを言ったことに逆上し、バットを持ち出してAの足を殴打し重傷を負わせた。甲は、Aが更に反抗したため、死んでも構わないと思いつつAの頭部をバットで強打し、死亡させた。乙は、その間の一部始終を見ていたが、日ごろAが乙にも反抗的態度をとることもあって、甲の暴行を止めようとはしなかった。

甲については、逆上しバットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退していたとして、甲及び乙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 平成13年度 第1問)

解答

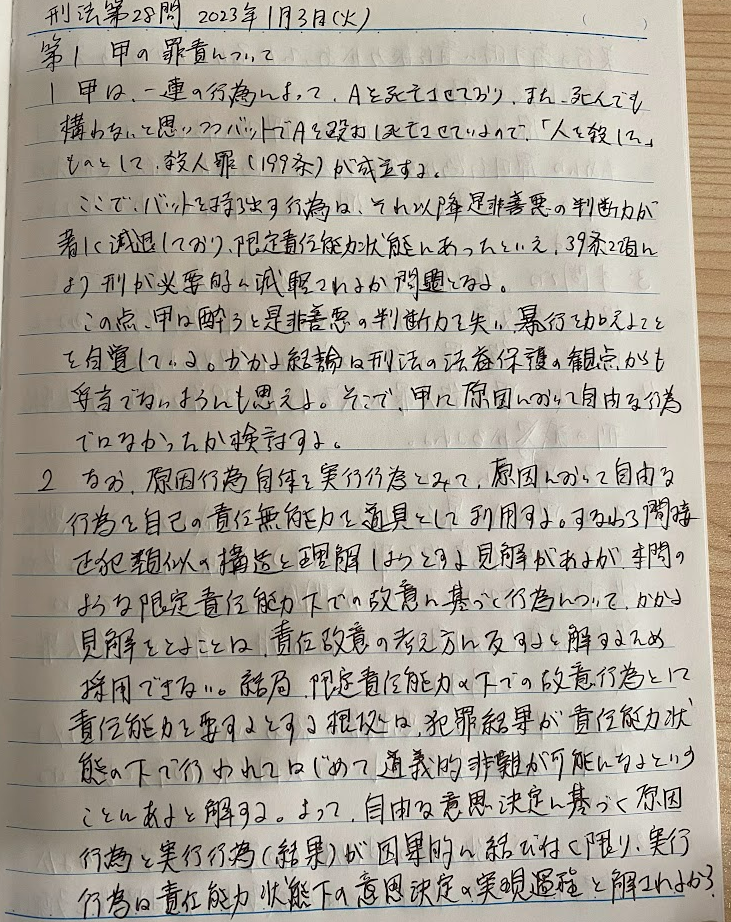

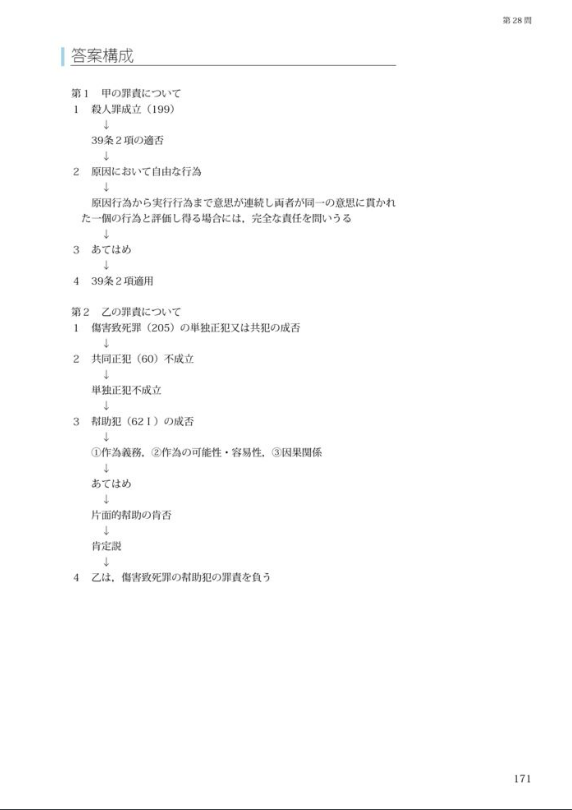

第1 甲の罪責について

1 甲は、一連の行為によって、Aを死亡させており、また、死んでも構 わないと思いつつバットでAを殴打し死亡させているので、「人を殺した」ものとして、殺人罪(199条)が成立する。

ここで、バットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退しており、限定責任能力状態にあったといえ、39条2項により刑が必要的に減軽されるとも思える。

しかし、甲は酔うと是非善悪の判断力を失い、暴行を加えることを自覚しているのだから、このような結論は、刑法の法益保護機能の観点から妥当でない。そこで、甲にいわゆる原因において自由な行為の理論を適用できないか。

2 この点について原因行為を実行行為とみて、原因において自由な 「行為」は自己の責任無能力状態を道具として利用するもので間接正犯類似の構造をもつものと考える見解がある。

しかし、本問のような限定責任能力状態下の故意行為は道具とはいえず、まず原因において自由な行為の理論を適用できず妥当でない。

責任能力が必要とされている根拠は、犯罪結果が責任能力状態下の意思決定に基づいて実現したときにはじめて非難が可能であるという点にある。

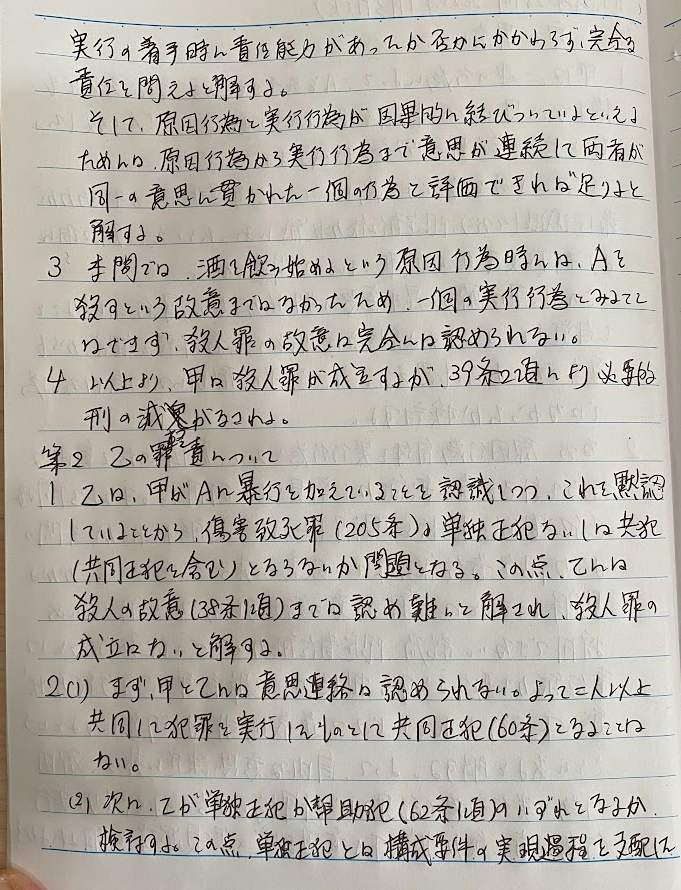

そうだとすれば、自由な意思決定に基づく原因行為と実行行為(結果行為)とが因果的に結び付いている場合、実行行為は責任能力状態下の意思決定の実現過程にほかならないことから、実行の着手時に責任能力があったか否かにかかわらず、完全な責任を問い得る。

そして、原因行為と実行行為とが因果的に結び付いているといえるた めには、原因行為から実行行為まで意思が連続し両者が同一の意思に貫かれた一個の行為と評価し得ることが必要である。

3 本問では、酒を飲み始めるという原因行為時には、殺意がなかったの だから、一個の行為とみることはできず、殺人罪として完全な責任を問うことはできない。

4 よって、甲に39条2項の適用があり、殺人罪について刑の必要的減軽がなされる。

第2 乙の罪責について

1 乙は甲がAに暴行を加えていることを認識しつつ、これを黙認してい ることから、障害致死罪(205条)の単独正犯ないし共犯となることが考えられる。なお、乙には殺意(38条1項)までは認め難いから、殺人罪の単独正犯ないし共犯となることはない。

2(1) まず、乙と甲との間に意思連絡はないから、「二人以上共同して犯罪を実行した」ものとして、共同正犯(60条)となることはない。

(2)次に、乙が単独正犯と幇助犯(62条1項)のいずれとなるか問題となるが、幇助犯になるものと解する。

単独正犯とは構成要件の実現過程を支配した者をいうと解すべきと ころ、乙は、甲の暴行に加担したわけではなく、これを黙認したにすぎないから、積極的関与がない。そのため、 構成要件の実現過程を支配したものとは認められない。

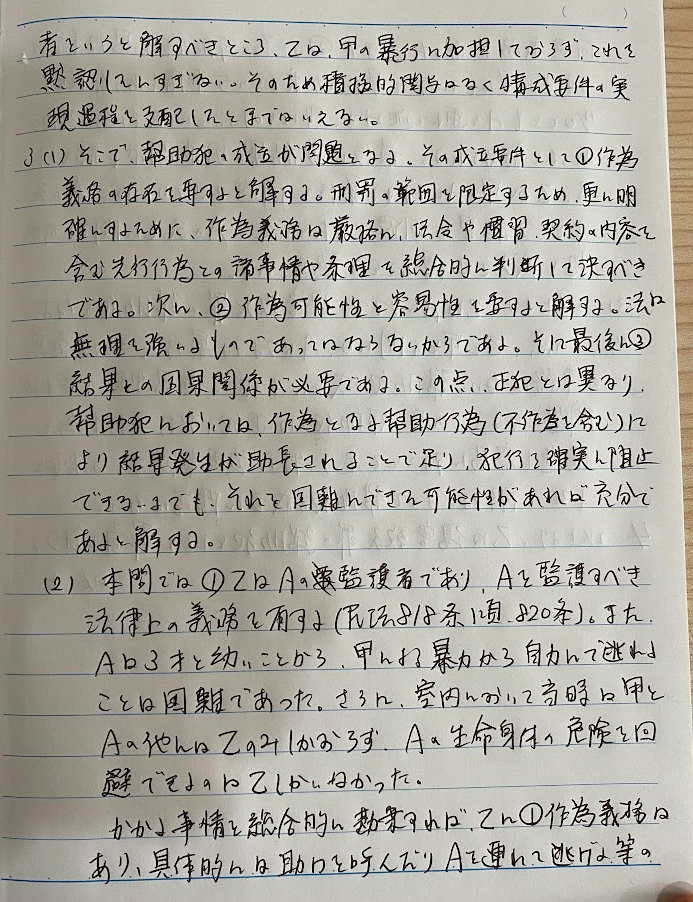

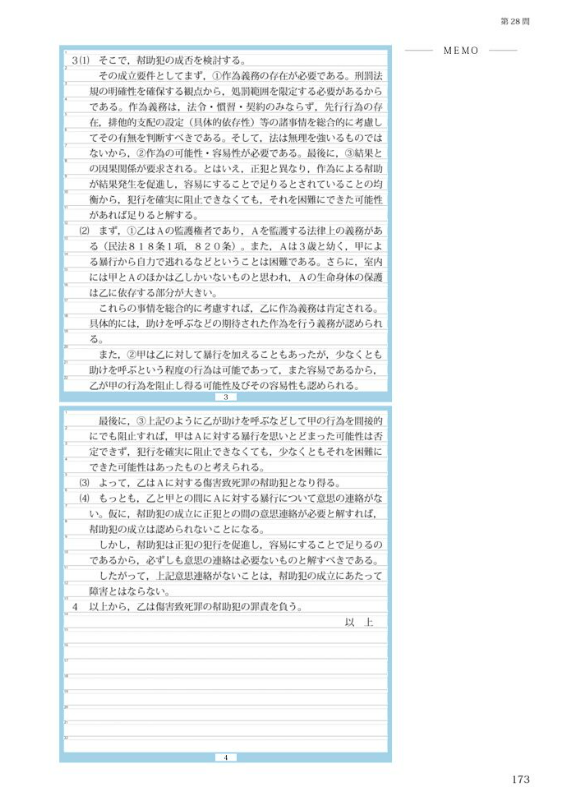

3(1) そこで、幇助犯の成否を検討する。

その成立要件としてまず、①作為義務の存在が必要である。刑罰法規の明確性を確保する観点から、処罰範囲を限定する必要があるからである。作為義務は、法令慣習契約のみならず、先行行為の存在、排他的支配の設定(具体的依存性)等の諸事情を総合的に考慮してその有無を判断すべきである。そして、法は無理を強いるものでは ないから、②作為の可能性容易性が必要である。最後に③結果との因果関係が要求される。とはいえ、正犯と異なり、作為による補助が結果発生を促進し、容易にすることで足りるとされていることの均衡から、犯行を確実に阻止できなくても、それを困難にできた可能性があれば足りると解する。

(2) まず、①乙はAの監護権者であり、Aを監護する法律上の義務がある(民法818条1項、820条)。また、Aは3歳と幼く、甲によ る暴行から自力で逃れるなどということは困難である。さらに、室内 には甲とAのほかは乙しかいないものと思われ、Aの生命身体の保護は乙に依存する部分が大きい。

これらの事情を総合的に考慮すれば、乙に作為義務は肯定される。具体的には、助けを呼ぶなどの期待された作為を行う義務が認められる。

また、②甲は乙に対して暴行を加えることもあったが、少なくとも助けを呼ぶという程度の行為は可能であって、また容易であるから、乙が甲の行為を阻止し得る可能性及びその容易性も認められる。

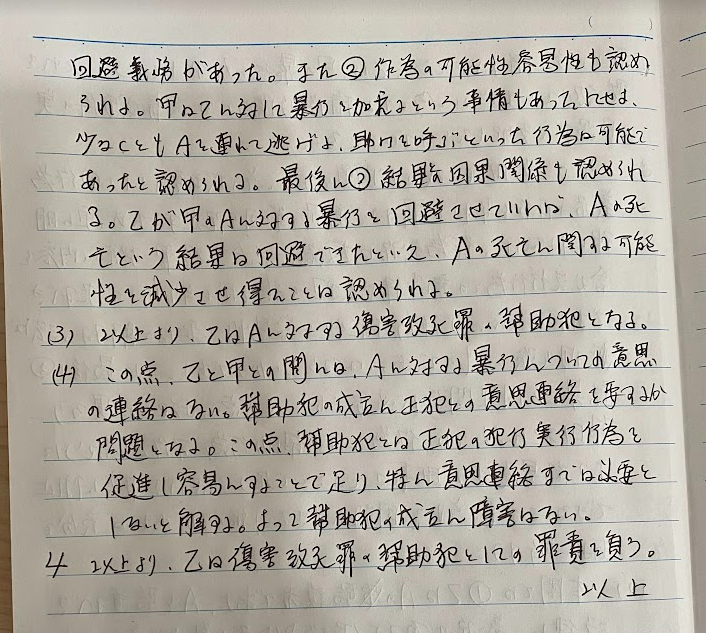

最後に、③上記のように乙が助けを呼ぶなどして甲の行為を間接的にでも阻止すれば、甲はAに対する暴行を思いとどまった可能性は否定できず 犯行を確実に阻止できなくても、少なくともそれを困難にできた可能性はあったものと考えられる。

(3) よって、乙はAに対する傷害致死罪の幇助犯となり得る。

(4) もっとも、乙と甲との間にAに対する暴行について意思の連絡がない。仮に、幇助犯の成立に正犯との間の意思連絡が必要と解すれば、幇助犯の成立は認められないことになる。

しかし、幇助犯は正犯の犯行を促進し、容易にすることで足りるのであるから、必ずしも意思の連絡は必要ないものと解すべきである。したがって、上記意思連絡がないことは, 幇助犯の成立にあたって障害とはならない。

4 以上から、乙は傷害致死罪の幇助犯の罪責を負う。

以上

解説音声

問題解答音読

答案