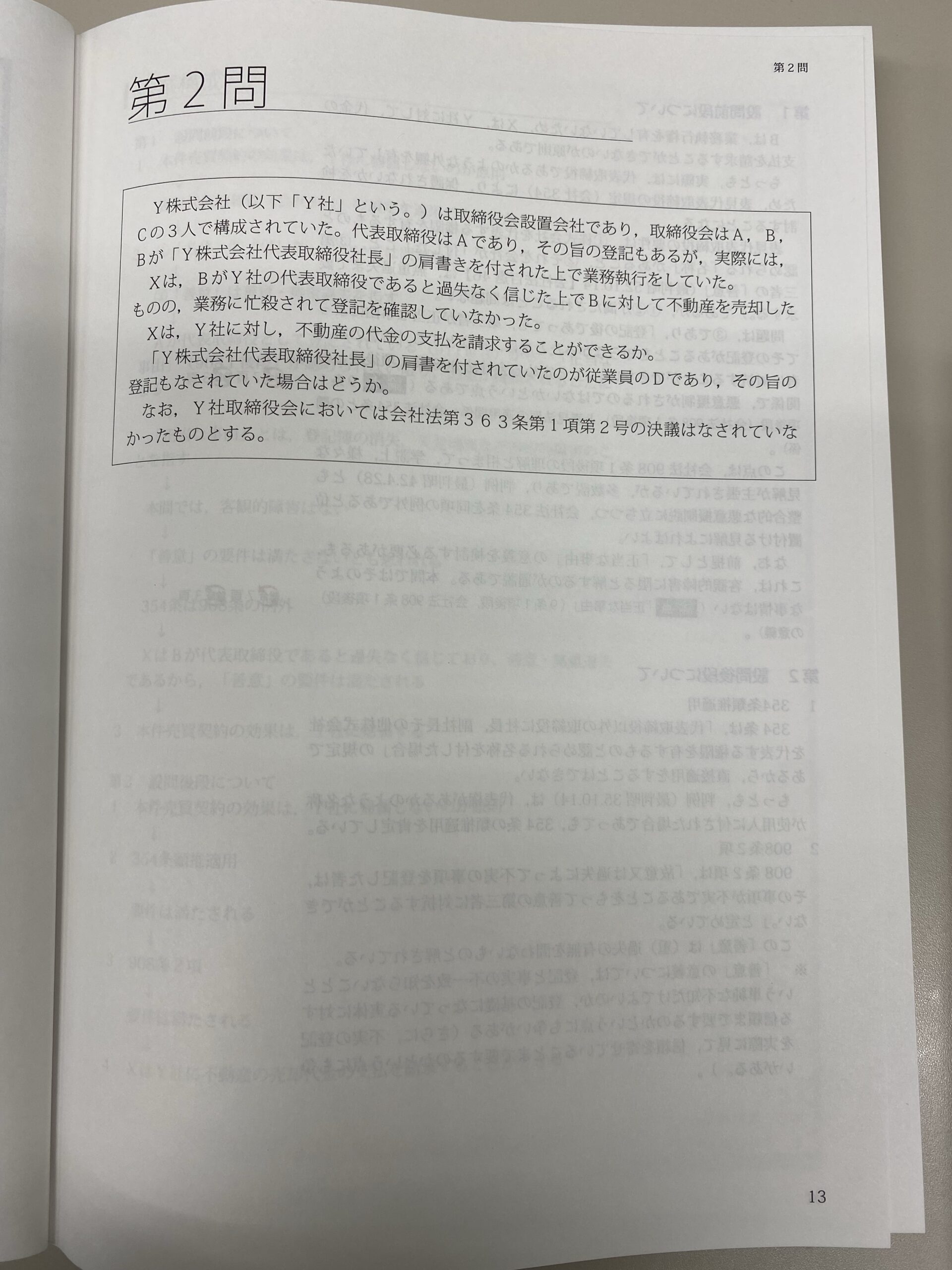

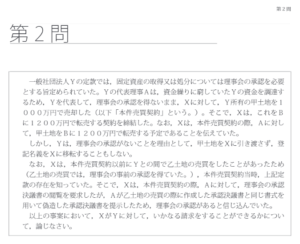

商法第2問

問題

Y株式会社(以下「Y社」という。)は取締役会設置会社であり、取締役会はA、B、Cの3人で構成されていた。代表取締役はAであり、その旨の登記もあるが、実際には、Bが「Y株式会社代表取締役社長」の肩書きを付された上で業務執行をしていた。Xは、BがY社の代表取締役であると過失なく信じたうえでBに対して不動産を売却したものの、業務に忙殺されて登記を確認していなかった。Xは、Y社に対し、不動宇さんの代金の支払を請求することができるか。「Y株式会社代表取締役社長」の肩書を付されていたのが従業員のDであり、その旨の登記もなされていた場合はどうか。なお、Y社取締役会においては会社法第363条第1項第2号の決議はなされていなかったものとする。

解答 2022年6月29日(水)

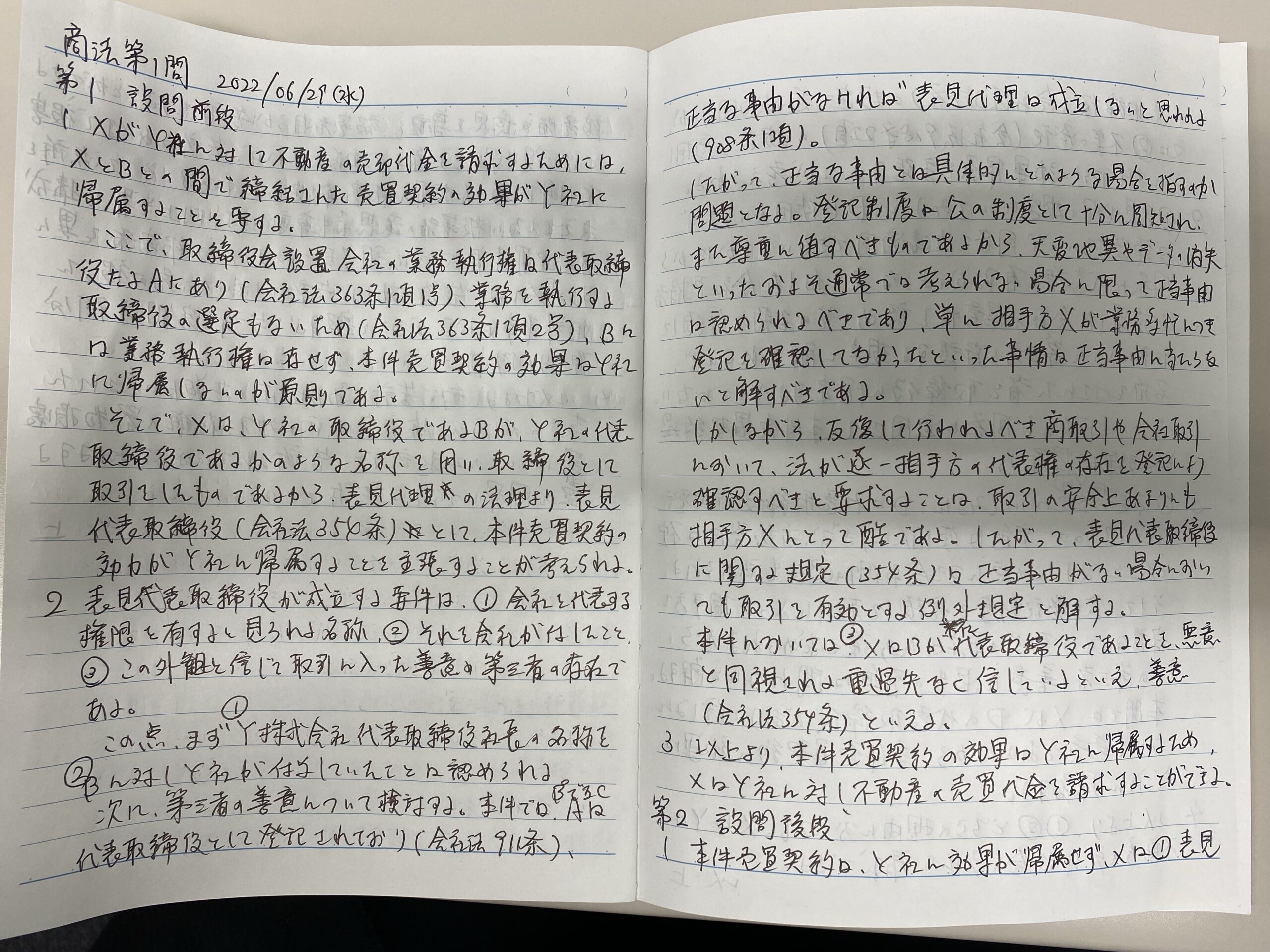

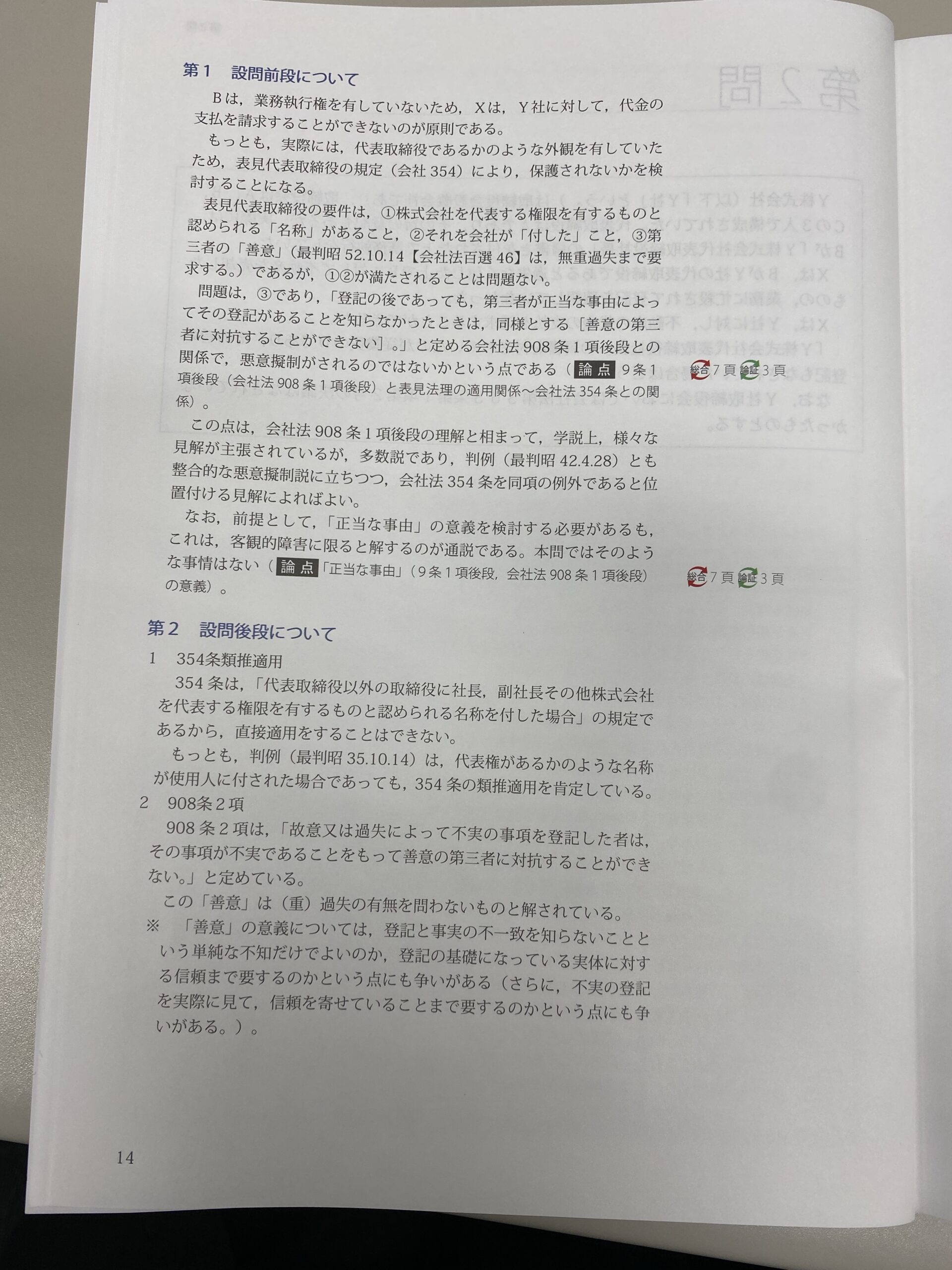

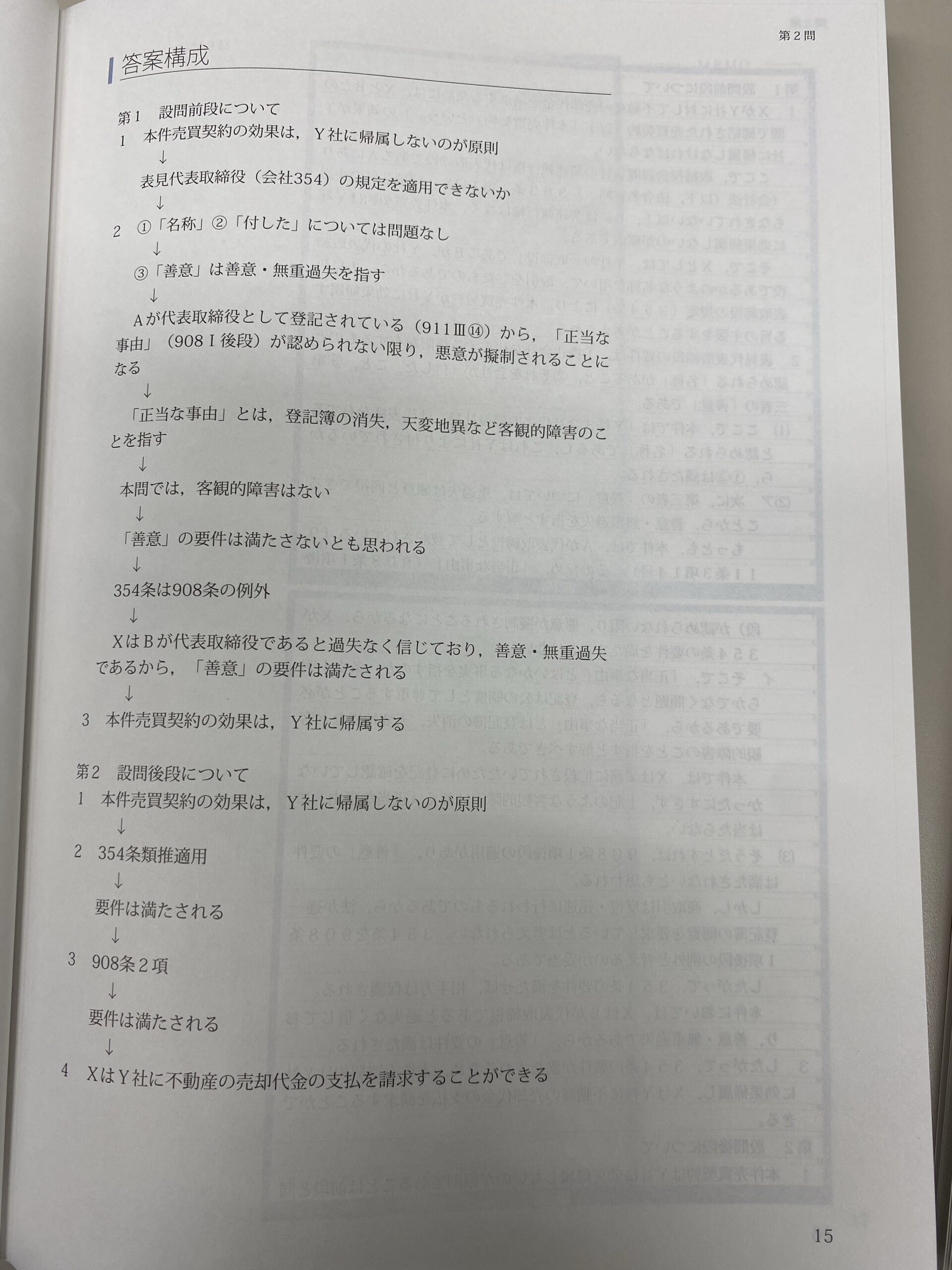

第1 設問前段

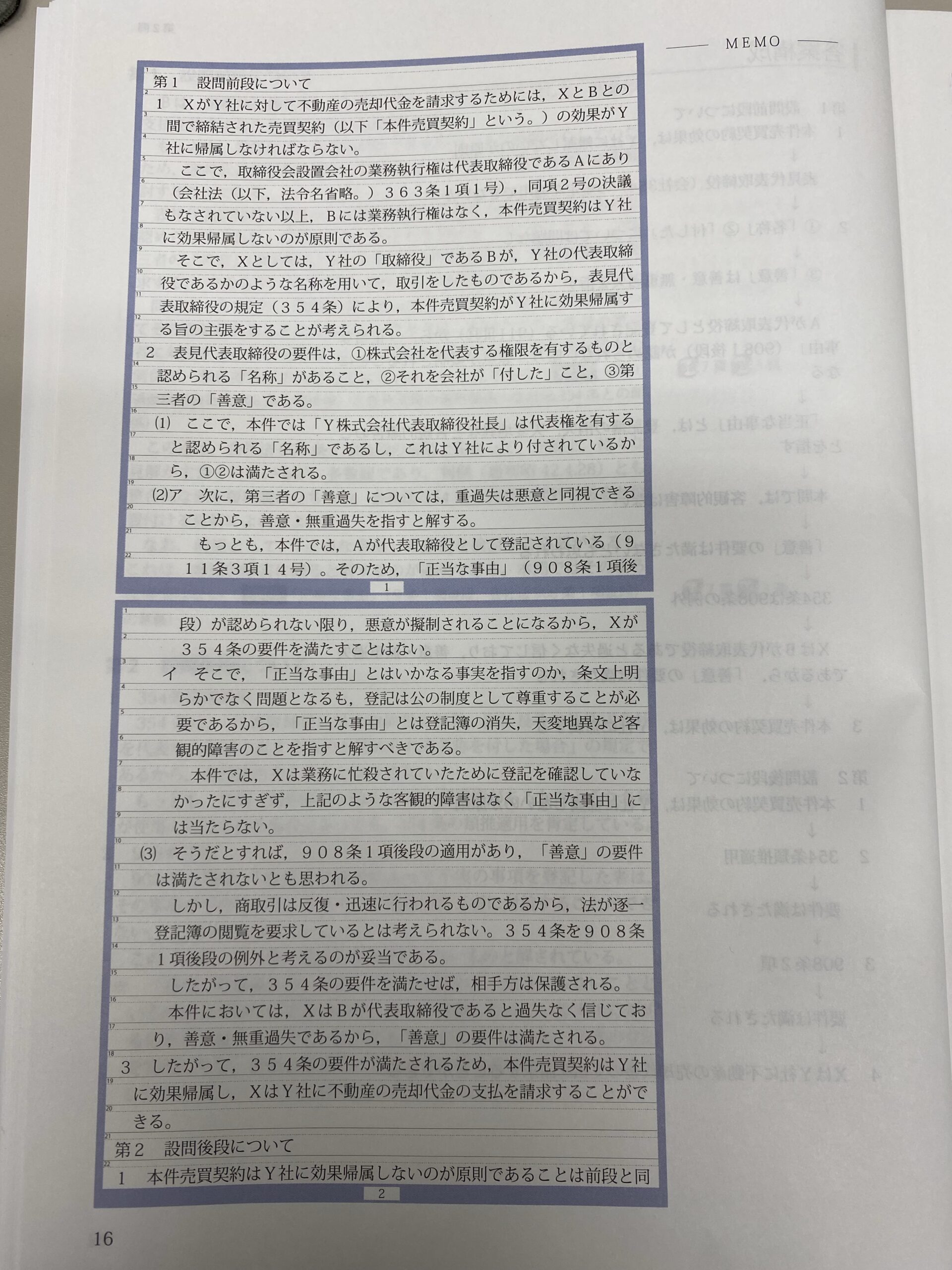

1 Xが、Y社に対して不動産の売却代金を請求するためには、XとBとの間で締結された売買契約の効果がY社に帰属することを要する。ここで、取締役会設置会社の業務執行権は代表取締役たるAにあり(会社法363条1項1号)、業務を執行する別の取締役の選定(会社法363条1項2号)もないため、Bには業務執行権は存せず、本件売買契約の効果はY社に帰属しないのが原則である。そこで、Xとしては、Y社の取締役であるBがY社の代表取締役であるかのような名称を用いて取締役として取引をしたものであるから、表見代理の法理より、表見代表取締役(会社法354条)にあたり、本件売買契約の効果がY社に帰属することを主張することが考えられる。

2 この点、表見代表取締役による取引が成立し効果が帰属する要件は、①会社を代表する権限を有するとみられる名称、②それを会社が付していること、③この外観を信じて取引に入った善意の第三者の存在と解する。まず、①Y株式会社代表取締役の名称を、②Bに対してY社が付与していたことは明白である。続いて、③取引に入った善意の第三者について検討する。本件では、BではなくAがY株式会社代表取締役として登記されており(会社法911条)、正当な事由がなければ表見代理は成立しないのが原則である(会社法908条1項)。よって、正当な事由とは具体的にどのような場面を指すのか問題となる。この点、登記制度は公の制度として十分に周知されており、また広く信頼に値すべきものから、天変地異やデータの改ざん、大規模消失といったおよそ通常では考えられない場合に限って正当事由は認められるべきであり、単に、相手方Xが業務多忙につき登記を確認していなかったといった事情は正当事由にあたらないと解する。しかしながら、反復して行われる商取引や会社取引において、法が逐一相手方の代表権の存在を登記により確認すべきと要求しているとはいえず、これでは取引の安定上あまりにも相手方Xにとって酷である。したがって、表見代表取締役に関する規定(会社法354条)は正当事由がない場合においても取引を有効とする例外規定と解する。本件においては、③XはBがY社代表取締役であることを、悪意と同視される重過失なく信じているといえ、善意(会社法354条)といえる。

3 以上より、本件売買契約の効果は表見代理によりY社に帰属し、XはY社に対し不動産の売買代金を請求できる。

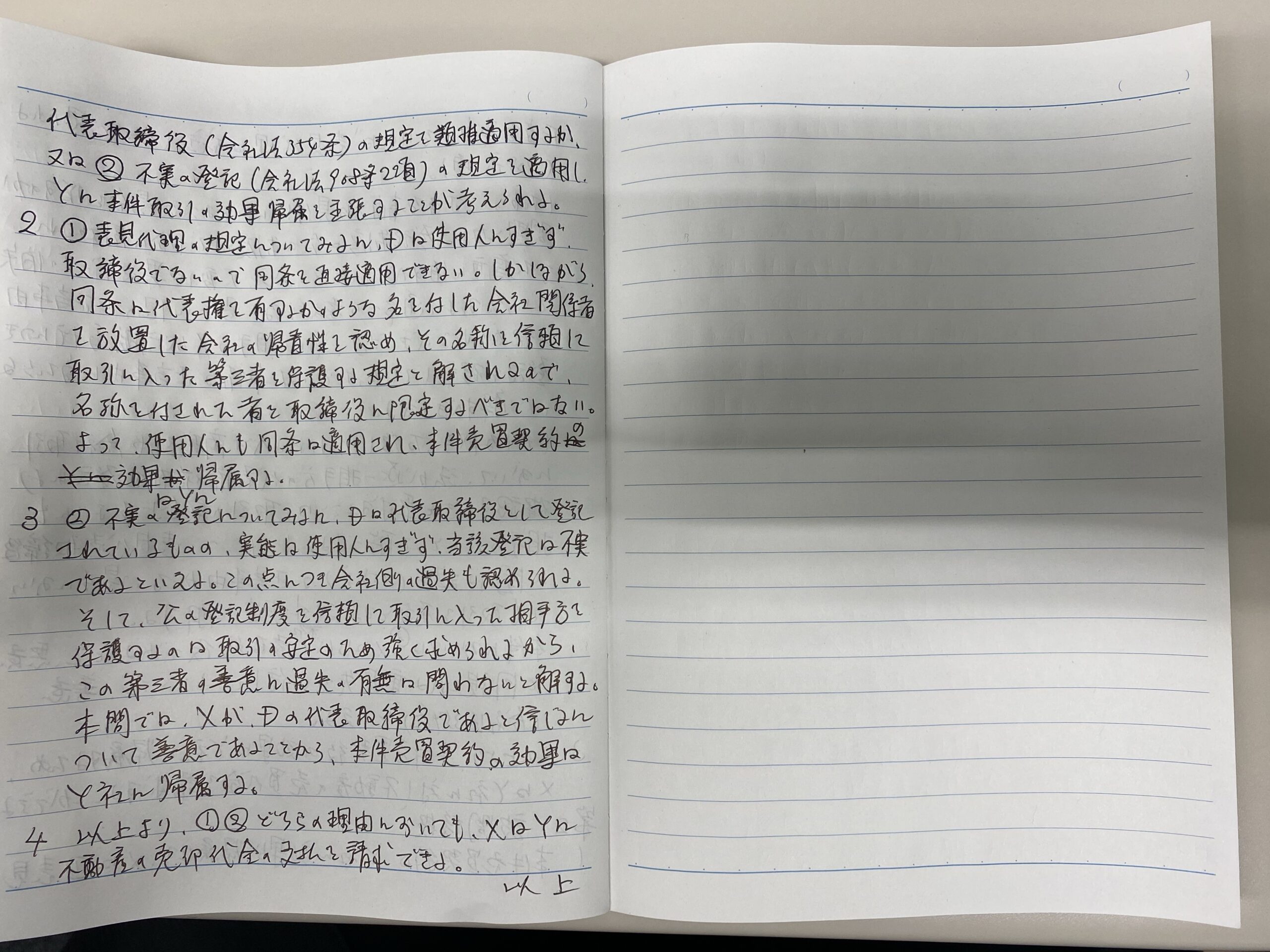

第2 設問後段

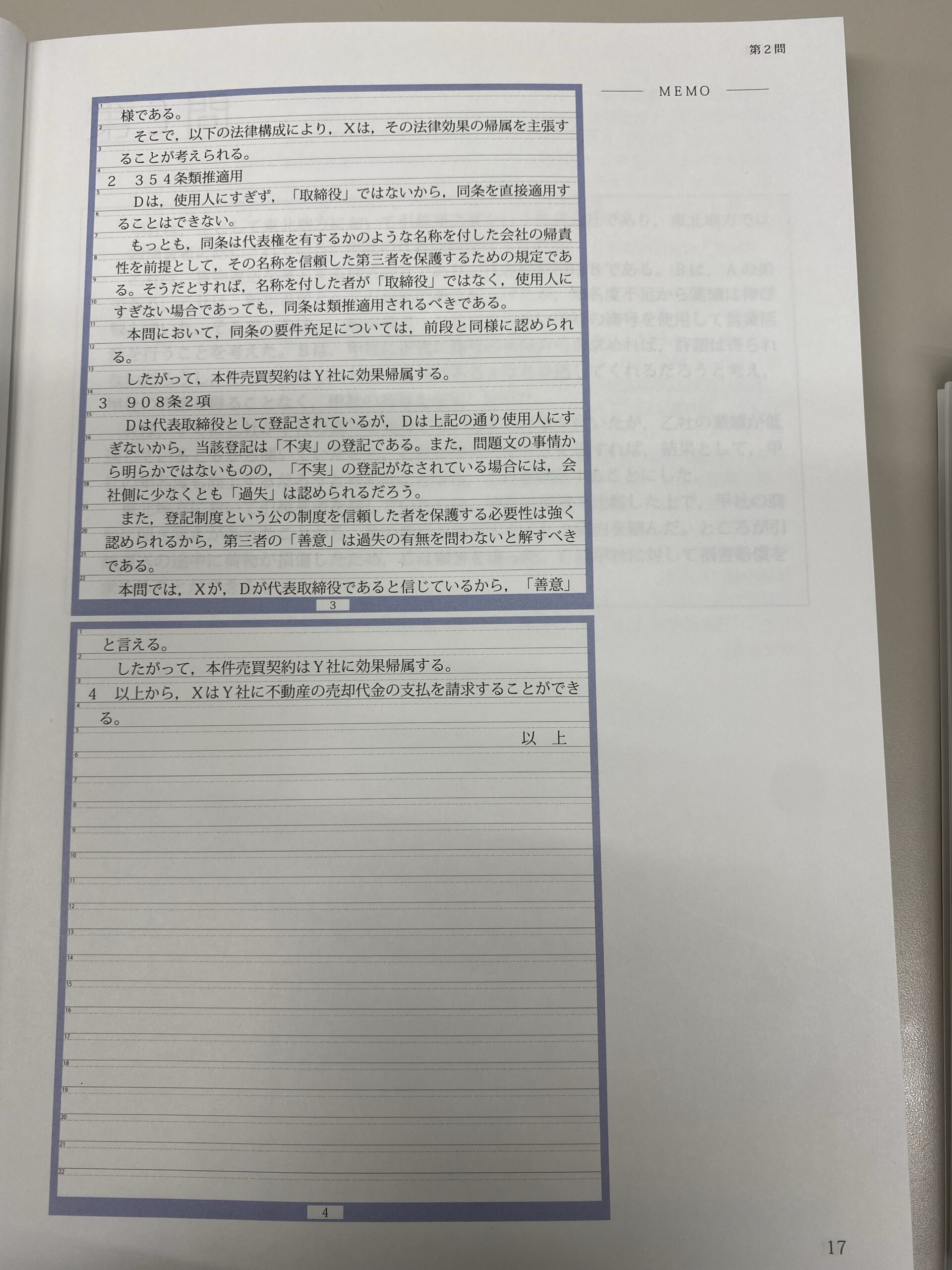

1 本件売買契約は、Y社に効果が帰属せずXは①表見代表取締役(会社法354条)の規定を類推適用するか、または②不実の登記(会社法908条2項)の規定を適用し、Yに本件取引の効果を帰属することを主張することが考えられる。

2 まず、①表見代理の規定についてみるに、Dは使用人に過ぎず取締役ではないので同条を直接適用することはできない。しかしながら、同条の趣旨は、あたかも会社の代表権を有するかのような名称を付した会社関係者を放置し外観作成を許した会社の帰責性を認め、その名称を信頼し取引に入った第三者を保護する規定と解されるので、名称を付された者を取締役に限定すべきではない。よって、使用人にも同条を類推適用し、本件売買契約の効果はYに帰属する。

3 続いて、②不実の登記についてみるに、Dは代表取締役として登記されているものの、実態は使用人に過ぎず、当該登記は不実であるといえる。この点につき、会社側の過失も認められる。そして、公の登記制度を信頼して取引に入った第三者を保護するのは取引の安定のため強く求められるから、この第三者の善意に過失の有無は問わないと解する。本問では、Xが、Dの代表取締役であると信じるについて善意であることから、本件売買契約の効果はY社に帰属する。

4 以上より、①②どちらの理由においても、XはYに不動産の売買代金の支払いを請求できる。

以上

1,605文字(用紙スペースは最大22字×33行×4枚=2,904文字)

▷民事訴訟法第2問