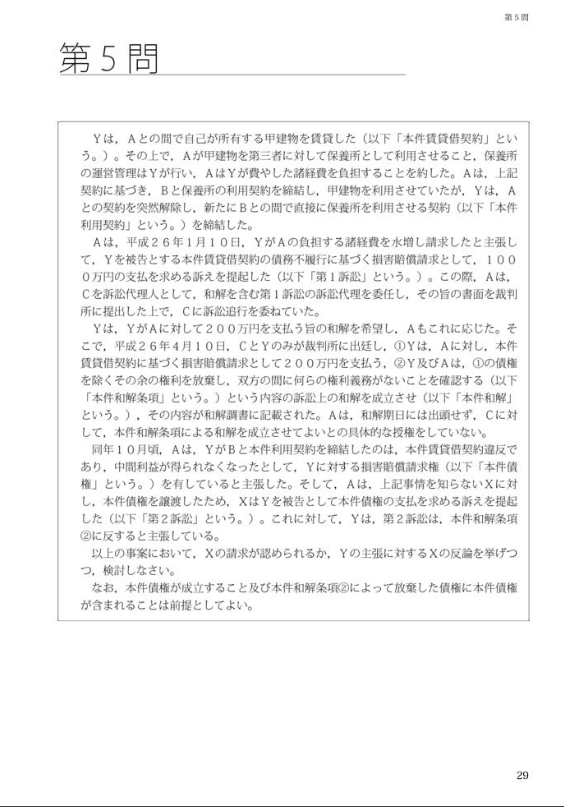

民事訴訟法第5問

問題

Yは、Aとの間で自己が所有する甲建物を賃貸した(以下「本件賃貸借契約」という。)。その上で、Aが甲建物を第三者に対して保養所として利用させること、保養所の運営管理はYが行い、AはYが費やした諸経費を負担することを約した。Aは、上記契約に基づき、Bと保養所の利用契約を締結し、甲建物を利用させていたが、Yは、Aとの契約を突然解除し、新たにBとの間で直接に保養所を利用させる契約(以下「本件利用契約」という。)を締結した。

Aは、平成26年1月10日、YがAの負担する諸経費を水増し請求したと主張して、Yを被告とする本件賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1000万円の支払を求める訴えを提起した(以下「第1訴訟」という。)。この際、Aは、Cを訴訟代理人として、和解を含む第1訴訟の訴訟代理を委任し、その旨の書面を裁判所に提出した上で、Cに訴訟追行を委ねていた。YはYがAに対して200万円を支払う旨の和解を希望し、Aもこれに応じた。そこで、平成26年4月10日、CとYのみが裁判所に出廷しYはAに対し、1本件賃貸借契約に基づく損害賠償請求として200万円を支払う、2Y及びAは、1の債権を除くその余の権利を放棄し、双方の間に何らの権利義務がないことを確認する(以下「本件和解条項」という。)という内容の訴訟上の和解を成立させ(以下「本件和解」 という。)、その内容が和解調書に記載された。Aは、和解期日には出頭せず、Cに対して、本件和解条項による和解を成立させてよいとの具体的な授権をしていない。

同年10月頃、Aは、YがBと本件利用契約を締結したのは、本件賃貸借契約違反で あり、中間利益が得られなくなったとして、Yに対する損害賠償請求権(以下「本件債権」という。)を有していると主張した。そして、Aは、上記事情を知らないXに対し、本件債権を譲渡したため、XはYを被告として本件債権の支払を求める訴えを提起した(以下「第2訴訟」という。)。これに対して、Yは、第2訴訟は、本件和解条項2に反すると主張している。

以上の事案において、Xの請求が認められるか、Yの主張に対するXの反論を挙げつつ検討しなさい。

なお、本件債権が成立すること及び本件和解条項2によって放棄した債権に本件債権が含まれることは前提としてよい。

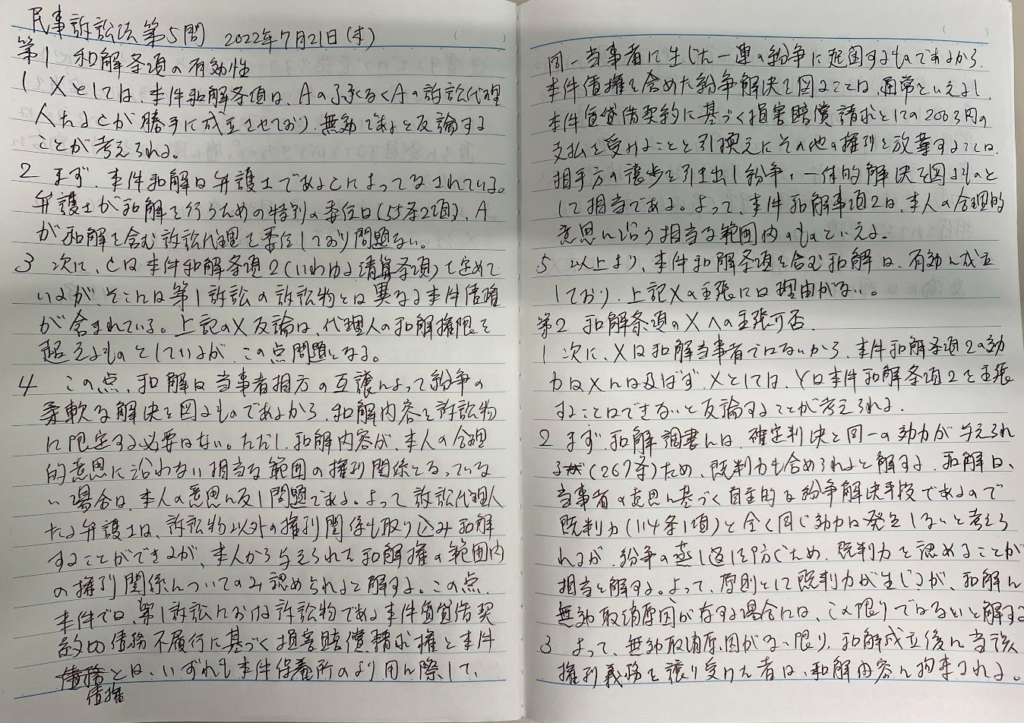

解答 2022年7月21日(木)

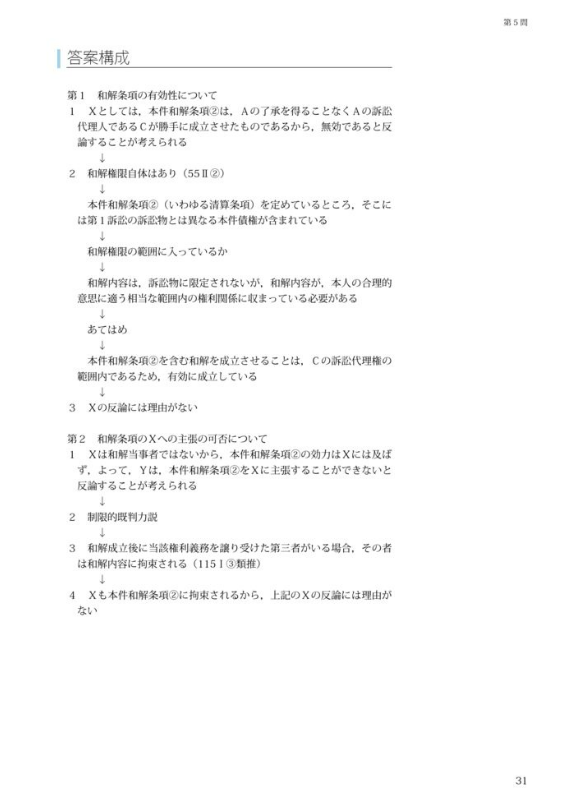

第1 和解条項の有効性について

1 Xとしては、本件和解条項は、Aの了承なくAの訴訟代理人たるCが勝手に成立させており、無効であると反論することが考えられる。

2 まず、本件和解は弁護士であるCによってなされている。弁護士が和解を行うためには特別の委任(55条2項2号)が必要であるところ、Aは、和解を含む第1訴訟事件の訴訟代理を委任しており問題ない。

3 次に、Cは本件和解条項2にていわゆる清算条項を定めているところ、そこには第1訴訟の訴訟物とは異なる本件債権が含まれている。上記のXの反論は、代理人の和解範囲を超えるものと主張する。では、代理人の和解権限は、訴訟物に関する権利関係に限定されるのか、条文上明らかでなく問題となる。

4 この点、和解は当事者双方の互譲によって紛争の柔軟な解決を図るものであるから、和解内容を訴訟物に限定する必要はない。ただし、和解内容が、本人の合理的意思に沿う相当な範囲内の権利関係となっていない場合には、本人の意思に反し問題である。よって、訴訟代理人である弁護士は、訴訟物以外の権利関係をも取り込んで和解をすることができるが、本人から与えられた和解権の範囲内の権利関係についてのみ認められると解する。この点、本件では、第1訴訟における訴訟物である本件賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権と本件債権は、いずれも、本件保養所の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるから、本件債権を含めた紛争解決を図ることは、通常であるし、本件賃貸借契約に基づく損害賠償請求として200万円の支払を受けることと引換えにその他の権利を放棄しているのであって、相手方の譲歩を引き出し紛争の一体的解決を図るための手段として相当である。よって、本件和解条項2は、本人の合理的意思に適う相当な範囲内の権利関係となっているといえる。

5 以上より、本件和解条項を含む和解を成立させることは、Cの訴訟代理権の範囲内であり有効に成立しており、上記Xの反論には理由がない。

第2 和解条項のXへの主張の可否について

1 次に、Xは和解当事者ではないから、本件和解条項2の効力はXには及ばず、Xとしては、Yは本件和解条項2をXに主張することができないと反論することが考えられる。

2 まず、和解調書には、確定判決と同一の効力(267条)が与えられることから、原則として既判力も含まれると解する。和解は当事者の意思に基づく自主的な紛争処理方式であるから既判力(114条1項)と全く同等の効力を発生させることができないが、一方で上記のような条文の文言からすれば、既判力も含まれると解するのが素直だし、既判力を一切否定してしまうと、紛争の蒸し返しがなされるおそれがあるからである。したがって、原則として既判力は生じるが、和解に無効取消原因が存する場合には、この限りでないと解する。

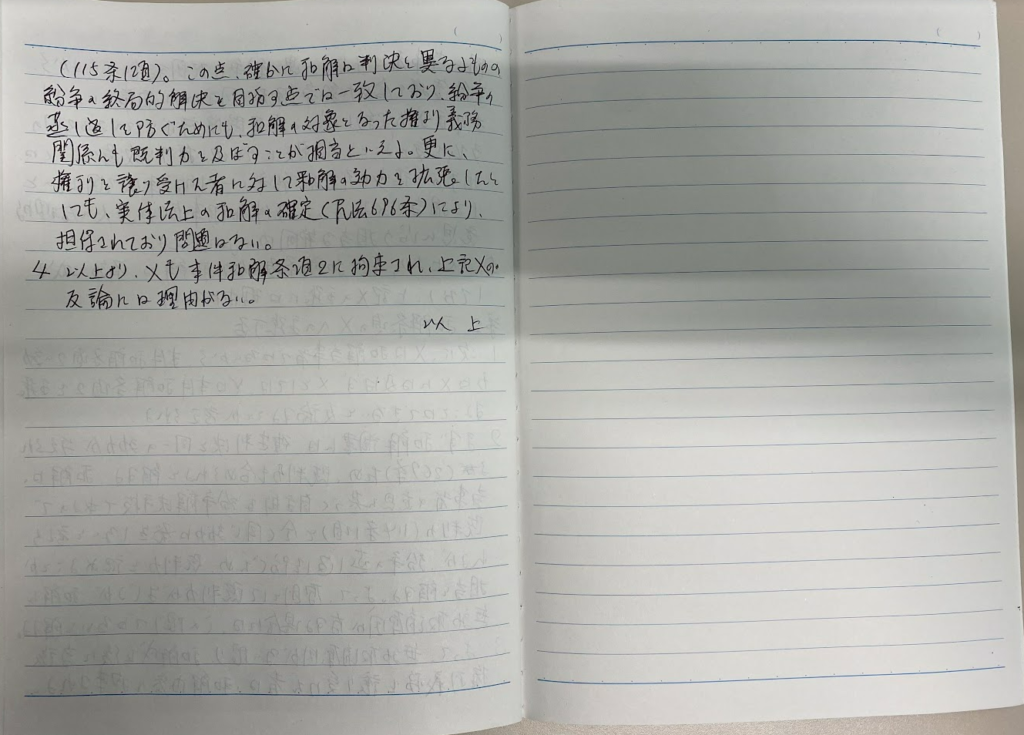

3 よって、上記のような無効取消原因がない限り、和解成立後に当該権利義務を譲り受けた第三者がいる場合、その者も和解内容に拘束される(115条1項3号類推適用)。

この点について、確かに、上記のように和解は判決とは異なり、自主的な紛争処理方式にすぎず、第三者には十分な代替的手続保障が与えられているとは限らないから、第三者に対する効力の拡張を安易に認めるべきではないという考え方もあり得る。しかしながら、制限的ながら既判力を肯定する実質的な理由は、紛争の蒸し返しを防止することである。ここでいう紛争の蒸し返しは、本件のように和解の対象となった権利義務関係が第三者に承継された場合にこそ、顕在化するものである。よって、第三者は和解に拘束されると解する。なお、仮に、第三者に対する効力の拡張を否定したとしても、実体法上の和解の確定効(民法696条)によって、当該権利義務は和解内容どおりに変更されることになるから、自説と結論においてさほど違いは生じない。よって、やはり粉争の蒸し返し防止の観点を重視し、訴訟上の効力も肯定されると解する。

4 以上から、Xも本件和解条項2に拘束されるから、上記のXの反論には理由がない。

以上

1,738字

◁商法第5問

▷憲法第5問

問題と考え方と答案構成

解答 アガルート

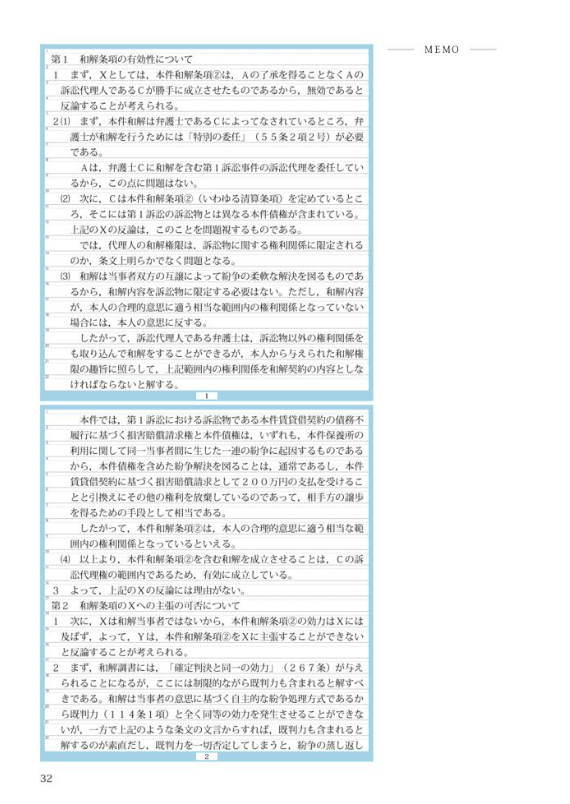

第1 和解条項の有効性について

1 まずXとしては、本件和解条項には、Aの了承を得ることなくAの訴訟代理人であるCが勝手に成立させたものであるから、無効であると反論することが考えられる。

2(1)まず、本件和解は弁護士であるCによってなされているところ、弁護士が和解を行うためには「特別の委任」(55条2項2号)が必要である。

Aは、弁護士Cに和解を含む第1訴訟事件の訴訟代理を委任しているから、この点に問題はない。

(2)次に、Cは本件和解条項2(いわゆる清算条項)を定めているところ、そこには第1訴訟の訴訟物とは異なる本件債権が含まれている。上記のXの反論は、このことを問題視するものである。

では、代理人の和解権限は、訴訟物に関する権利関係に限定されるのか、条文上明らかでなく問題となる

(3)和解は当事者双方の互譲によって紛争の柔軟な解決を図るものであるから、和解内容を訴訟物に限定する必要はない。ただし、和解内容が、本人の合理的意思に適う相当な範囲内の権利関係となっていない場合には、本人の意思に反する。

したがって、訴訟代理人である弁護士は、訴訟物以外の権利関係をも取り込んで和解をすることができるが、本人から与えられた和解権の趣旨に照らして、上記範囲内の権利関係を和解契約の内容としなければならないと解する。

本件では、第1訴訟における訴訟物である本件賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権と本件債権は、いずれも、本件保養所の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるから、本件債権を含めた紛争解決を図ることは、通常であるし、本件賃貸借契約に基づく損害賠償請求として200万円の支払を受けることと引換えにその他の権利を放棄しているのであって、相手方の譲歩を得るための手段として相当である。

したがって、本件和解条項2は、本人の合理的意思に適う相当な範囲内の権利関係となっているといえる。

(4)以上より、本件和解条項のを含む和解を成立させることは、Cの訴訟代理権の範囲内であるため、有効に成立している。

3 よって、上記のXの反論には理由がない。

第2 和解条項のXへの主張の可否について

1 次に、Xは和解当事者ではないから、本件和解条項2の効力はXには及ばず、よって、Yは、本件和解条項2をXに主張することができないと反論することが考えられる。

2 まず、和解調書には、「確定判決と同一の効力」(267条)が与えられることになるが、ここには制限的ながら既判力も含まれると解すべきである。和解は当事者の意思に基づく自主的な紛争処理方式であるから既判力(114条1項)と全く同等の効力を発生させることができないが、一方で上記のような条文の文言からすれば、既判力も含まれると解するのが素直だし、既判力を一切否定してしまうと、紛争の蒸し返しがなされるおそれがあるからである。

したがって、原則として既判力は生じるが、和解に無効・取消原因が存する場合には、この限りでないと解すべきである。

3 そうすると、上記のような無効・取消原因がない限り、和解成立後に当該権利義務を譲り受けた第三者がいる場合、その者は和解内容に拘束されると考えるのが論理的である(115条1項3号類推適用)。

この点について、確かに、上記のように和解は判決とは異なり、自主的な紛争処理方式にすぎず、第三者には十分な代替的手続保障が与えられているとは限らないから、第三者に対する効力の拡張を安易に認めるべきではないという考え方もあり得る。

しかしながら、制限的ながら既判力を肯定する実質的な理由は、紛争の蒸し返しを防止することである。ここでいう紛争の蒸し返しは、本件のように解の対象となった権利義務関係が第三者に承継された場合にこそ、顕在化するものであろう。したがって、第三者は和解に拘束されると解すべきである。なお、仮に、第三者に対する効力の拡張を否定したとしても、実体法上の和解の確定効(民法696条)によって、当該権利義務は和解内容どおりに変更されることになるから、自説と結論においてさほど違いは生じない。そうだとすれば、やはり粉争の蒸し返し防止の観点を重視し、訴訟上の効力も肯定すべきである。

4 以上から、Xも本件和解条項2に拘束されるから、上記のXの反論には理由がない。

以上