民事訴訟法第17問

2022年10月11日(火)

問題解説

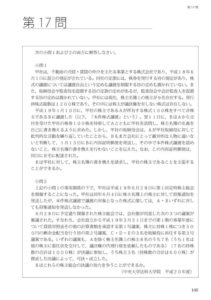

問題

Yは、自ら振り出した金額3000万円の手形(以下「本件手形」という。)に関し て、第3裏書後の所持者であるXを相手どり、本件手形が融通手形であることを理由として、甲地方裁判所に手形債務不存在確認訴訟(以下「本件確認訴訟」という。)を提起した。

その後、Xは、本件手形の支払地の管轄裁判所である乙地方裁判所において、Yに対して本件手形金請求手形訴訟を提起し(以下「本件手形訴訟」という。)、請求認容の手形判決を得たが、これに対して、民事訴訟法第357条に基づいて。Yが異議を申し立て、民事訴訟法第361条に基づいて、乙地方裁判所において、通常訴訟による審理が行われた(以下「本件通常訴訟」という。)。

Yは、本件通常訴訟の中で、融通手形の抗弁に加え、本案前の抗弁として、(1)そもそも本件手形訴訟は、甲地方裁判所における本件確認訴訟との関係において二重起訴となる、また、(2)仮に本件手形訴訟が二重起訴に当たらないとしても、手形訴訟に対する手形判決がなされ、それに対して異議申立てがなされ、通常訴訟に移行した場合には、その時点で二重起訴となるから却下されるべきであると主張した。

Yの主張(1(2)を踏まえつつ、乙地方裁判所は本件通常訴訟をどのように扱うべきであるかについて、論じなさい。

解答

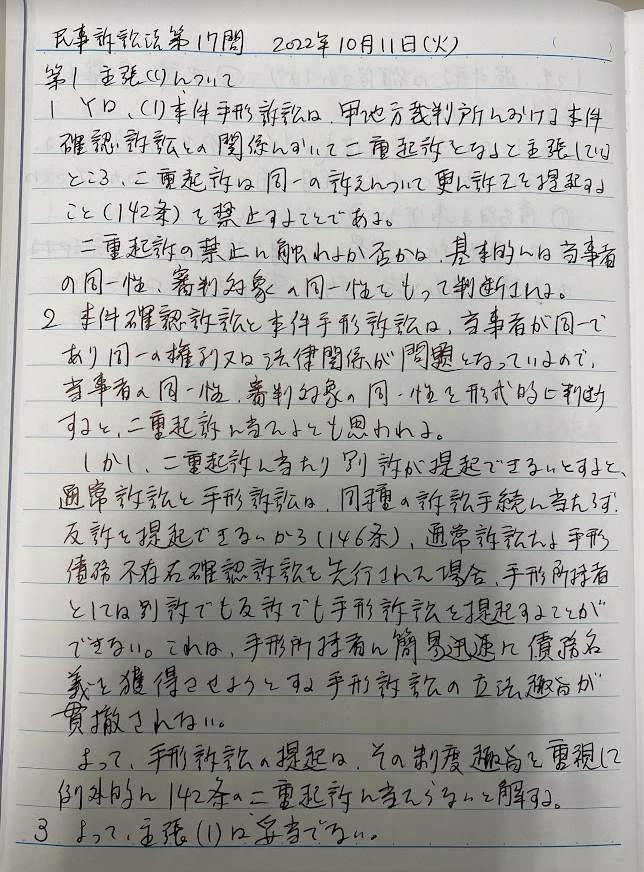

第1 (1)について

1 Yは、(1)本件手形訴訟は、甲地方裁判所における本件確認訴訟との関係において二重起訴となると主張しているところ、二重には、同一の訴えについて「更に訴えを提起すること」を禁止するものである(142条)。

二重起訴の禁止に触れるか否かは、基本的には当事者の同一性、審判対象の同一性をもって判断される。

2 本件確認訴訟と本件手形訴訟は、当事者が同一であり、同一の権利又は法関係が問題になっているので、当事者の同一性・審判対象の同一性を形式的に判断すると、二重起訴に当たるとも思われる。

しかし、二重起訴に当たり別訴が提起できないとすると、通常訴訟と手形訴訟は「同種の訴訟手続」(136条)に当たらず(352条等)反訴(146条)を提起することができないことから、手形債務不存在確認訴訟を先行された場合、手形所持者は別訴でも反訴でも手形訴訟を提起することができない。これでは、手形所持者に簡易迅速に債務名義を獲得させようという手形訴訟の立法趣旨が貫徹されない。

したがって、手形訴訟の提起は、その制度趣旨を重視して例外的に142条の二重起訴に当たらないと解する。

なお、二重審理の弊害は、手形債務不存在確認訴訟を一時的に停止しておく等の処理で対処し得ると解する。

3 よって、主張(1)は妥当でない。

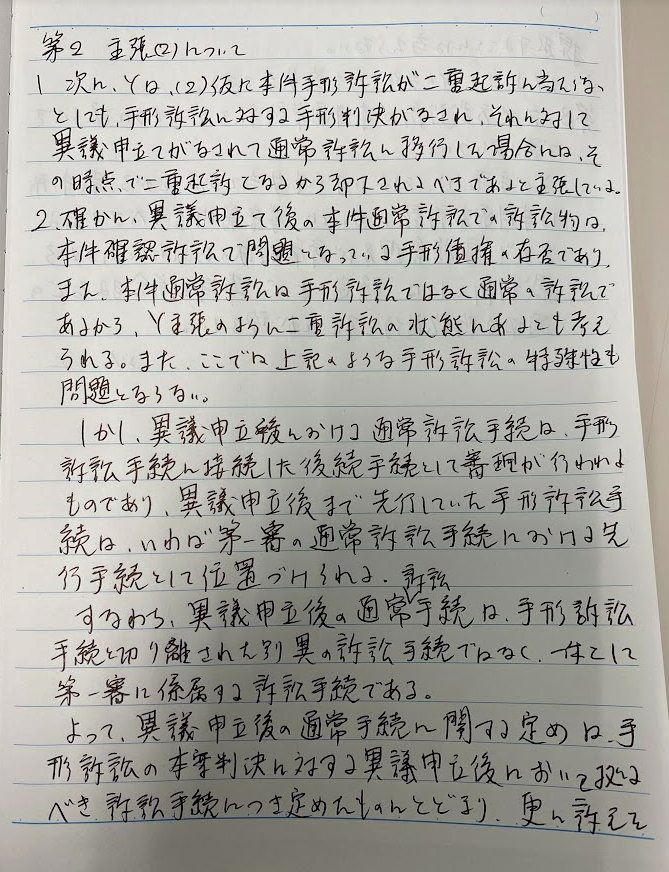

第2 (2)について

1 次に、Yは、(2)仮に本件手形訴訟が二重起訴に当たらないとしても、 手形訴訟に対する手形判決がなされ、それに対して異議申立てがなさ れ、通常訴訟に移行した場合には、その時点で二重起訴となるから却下されるべきであると主張している。

2 確かに、異議申立後の本件通常訴訟での訴訟物は、本件確認訴訟で問題となっている手形債権の存否であり、また、本件通常訴訟は手形訴訟ではなく、通常訴訟であるから、Y主張のように二重訴訟の状態にあるとも考えられる。また、ここでは、上記で検討したような、手形訴訟の特殊性も問題とならない。

しかし、異議申立後における通常訴訟手続は、手形訴訟手続に接続した後続手続として審理が行われるものであり、異議申立前の手形訴訟手続は、いわば第一審の訴訟手続における先行手続として位置付けられる手続といえる。

このように異議申立後の通常訴訟手続は、手形訴訟手続と切り離された別異の訴訟手続ではなく、一体として第一部に係属する訴訟手続を形成するものである。

異議申立後の通常訴訟手続に関する定めは、手形訴訟の本案判決に対する異議申立後において知るべき訴訟手続を定めたにとどまるものであって、「更に訴えを提起すること」に当たらない。

3 以上より、Yの主張(2)も失当である。

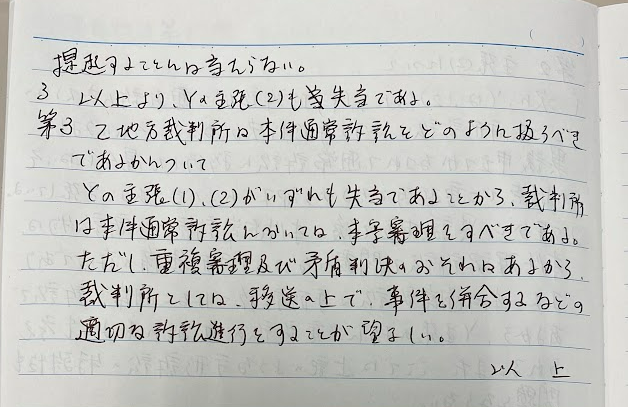

第3 乙地方裁判所は本件通常訴訟をどのように扱うべきであるかについて

Yの主張(1)、(2)がいずれも失当であることから、裁判所は本件通常訴訟においては、本案審理をすべきである。ただし、重複審理及び矛盾判決のおそれはあるから、裁判所としては、移送の上で、事件を併合するなどの適切な訴訟進行をすることが望ましい。

以上

解説音声

問題解答音読

手書き解答