民事訴訟法第1問

民事訴訟法第1問 問題

甲は、A土地の所有者乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないものとする。

1 甲と通じた丙は、乙と称して訴状等を受領して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。

(1)丙が自白した後、第1回口頭弁論期日において、出頭したのは乙ではなく、丙であることが判明した。この場合、裁判所は、どのような措置を採るべきか。

(2)第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。その後、甲は、A土地について所有権移転登記を経由した。この場合、乙は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。

2 乙が訴状等を受領したが、甲と通じた丙が、「口頭弁論期日には出頭しなくてもよい」と乙をだました上、自ら乙と称して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。同期日の後、乙は死亡したが、裁判所が乙の死亡を知らなかったため、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。この場合、乙の相続人丁は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。

(旧司法試験 平成14年度 第2問)

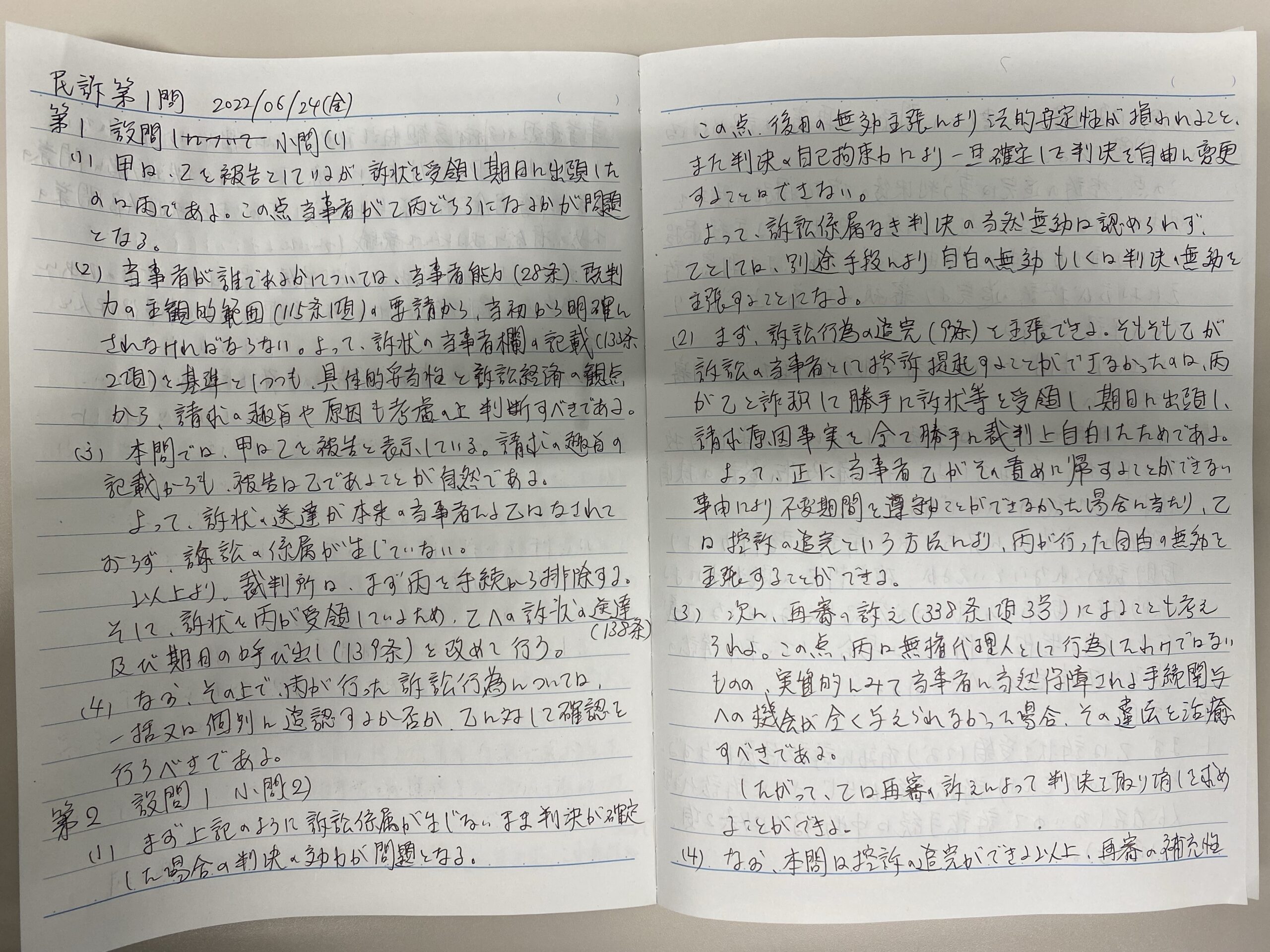

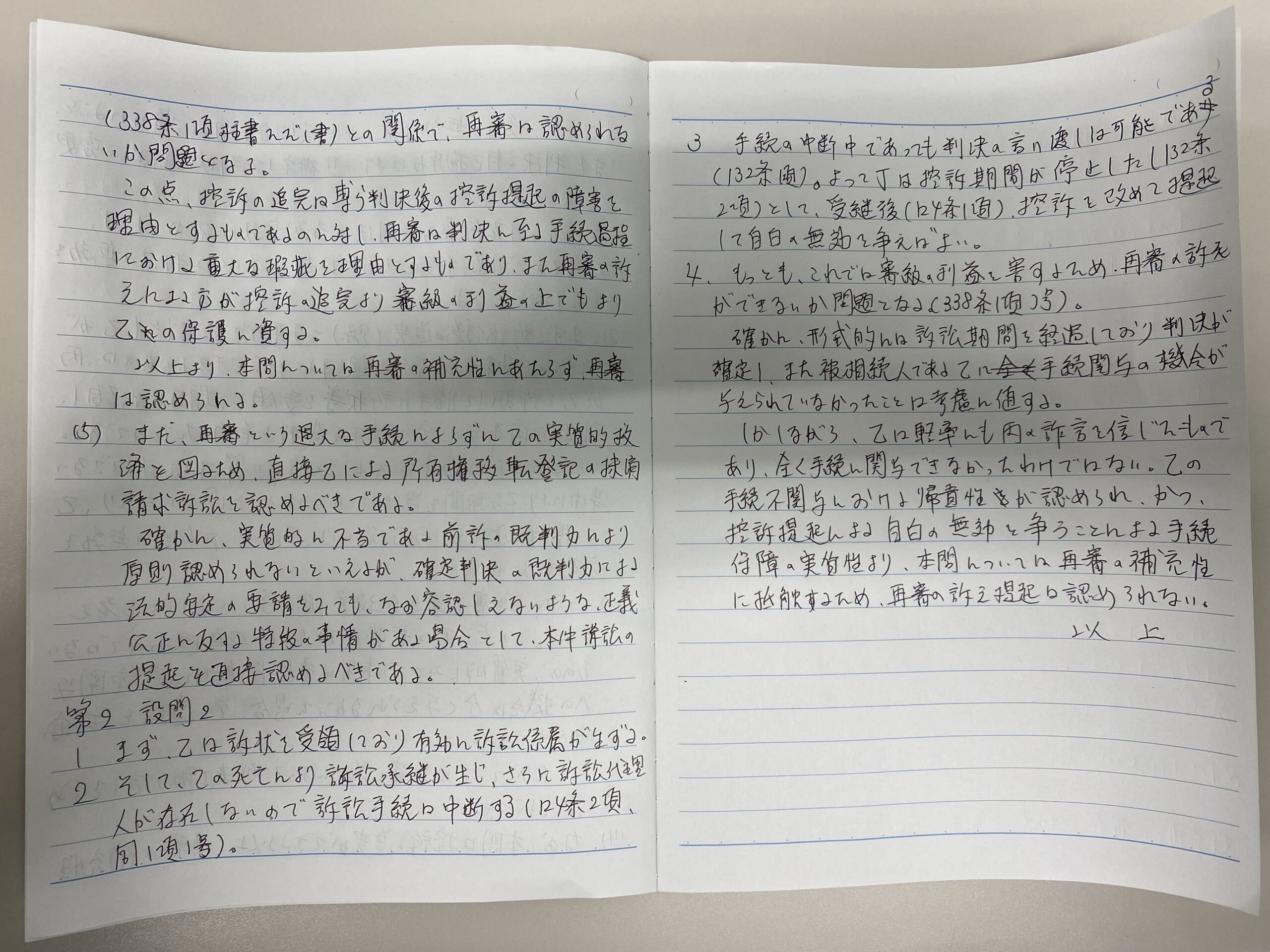

民事訴訟法第1問 解答 2022年6月24日(金)

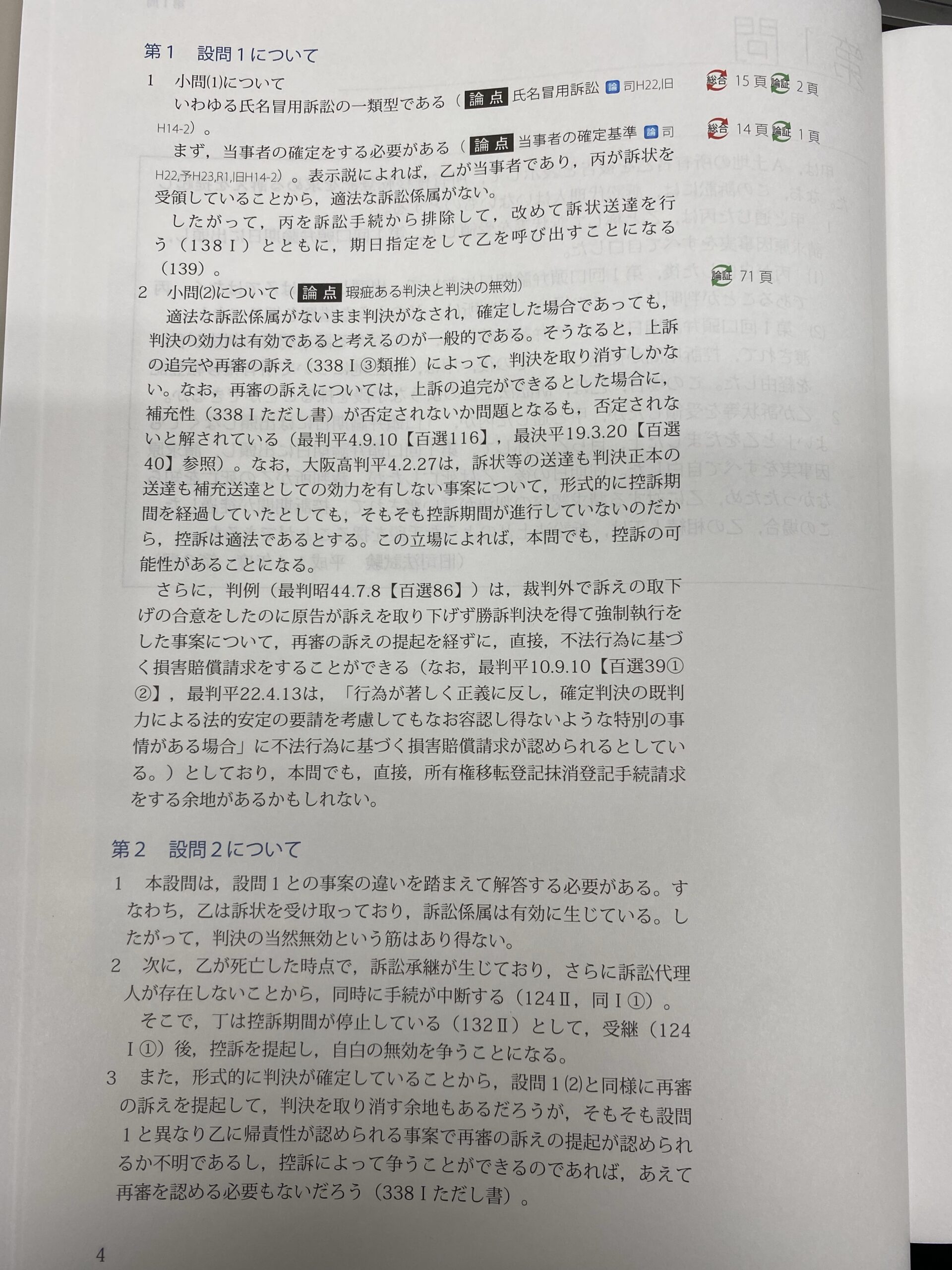

第1 小問⑴

⑴ 甲は、乙を被告としているが、訴状を受領し期日に出頭したのは丙である。この点、当事者が乙丙どちらになるか問題となる。

⑵ 当事者が誰であるかについては、当事者能力(28条)、既判力の主観的範囲(115条1項)等の要請から、訴訟開始当初から明確にされなければならない。よって、訴状の当事者欄の記載(133条2項)を基準としつつ、具体的妥当性と訴訟経済の観点から、請求の趣旨や原因をも考慮の上実質的に判断すべきである。

⑶ 本問では、甲は乙を被告と表示している。請求の趣旨の記載からも、被告は乙であるのが自然である。よって、訴状の送達が本来の当事者たる乙になされていない以上、訴訟の係属は生じていない。以上より、裁判所は、まず丙を手続から排除する。そして、訴状を受領した丙でななく、改めて乙への訴状の送達(138条)及び期日の呼び出し(139条)を行う。

⑷ なお、その上で、丙が行った訴訟行為については、一括又は個別に追認するか否か、乙に対して確認を行うべきである。

第2 設問1 小問⑵

⑴ まず上記のように訴訟係属が生じないまま判決が確定した場合の判決の効力が問題となる。この点、後日の判決の無効主張により法的安定性が著しく損なわれること、また判決の自己拘束力により、一旦確定した判決を自由に変更することはできない。よって、訴訟係属なき判決の当然無効は認められず、乙としては、別途手段により自白の無効もしくは判決の実質的変更を主張することになる。

⑵ まず、乙は訴訟行為の追完(9条)を主張できる。そもそも乙が訴訟の当事者として控訴提起することができなかったのは、丙が乙と詐称して勝手に訴状等を受領し、期日に出頭のうえ、請求原因事実をすべて裁判上自白したためである。よって、正に当事者乙の責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合といえ、乙は控訴の追完という方法により、丙が行った自白の無効を主張することができる。

⑶ 次に、再審の訴え(338条1項3号)によることも考えられる。この点、丙は無権代理人として行為したわけではないものの、実質的に見て当事者に当然保障されるべき手続関与の機会が全く与えられなかった場合といえ、その違法は治癒されるべきである。したがって、乙は再審の訴えによって判決の取消しを求めることができる。

⑷ なお、本問は控訴の追完ができる以上、再審の補充性(338条1項柱書但書)との関係で、再審は認められないか問題となる。この点、告訴の追完は専ら判決後の控訴提起の障害を理由とするものであるのに対し、再審は判決に至る手続過程における重大な瑕疵を理由とするものであり、また再審の訴えによる方が控訴の追完より審級の利益の上でもより乙の保護に資する。

⑸ 以上より、本問については、再審の補充性に抵触せず、再審は認められる。

⑹ また、再審という過大な手続きによらずに乙の実質的訴訟救済を図るため、直接乙による所有権移転登記の抹消請求訴訟が認められないか問題となる。この点、確かに、前訴の既判力により、原則認められないといえる。しかしながら、実質的に不当である確定判決の既判力による法的安定の要請を考慮しても、なお到底容認しえないような、正義公正に反する特段の事情がある場合と解する。よって、乙による所有権移転登記の抹消請求訴訟は認められる。

第2 設問2

1 まず、乙は訴状を受領しており有効に訴訟係属が生ずる。

2 そして、乙の死亡により、訴訟の承継が生じ、さらに訴訟代理人が存在しないので、訴訟手続は中断する(124条2項、同1項1号)。

3 手続の中断中であっても、判決の言渡しは可能である(132条1項)。よって丁は控訴期間が停止した(132条2項)として、受継後(124条1項)、控訴を改めて提起して自白の無効を争えばよい。

4 もっとも、これでは審級の利益を害するため、再審の訴えができないか問題となる(338条1項3号)。確かに、形式的には訴訟期間を経過しており、判決が確定し、また被相続人である乙に手続関与の機会が与えられていなかったことは考慮に値する。しかしながら、丁の被相続人である乙は軽率にも丙の詐言を信じたものであり、全く手続に関与できなかったわけではなく帰責性が認められる。かつ、控訴提起による自白の無効を争うことにより手続保障の実質性も保障されることから、再審の補充性にも抵触する。よって、再審の訴えの提起については認められない。(1,852文字)

問題解答朗読

解説音声

手書き解答

以上