民事訴訟法第20問

2022年10月30日(日)

問題解説

問題

Yは、Xの古くからの知り合いであったが、金に困っていたため、Xが引越し後も神奈川県横浜市に住民票を残していることを知り、これを利用して、裁判を通じてXからお金を巻き上げることを考えた。

具体的には、Yは、訴状の被告欄に「X」、請求原因欄に「平成25年9月10日、YはXに対して返済期日を平成26年4月10日として、金150万円を貸し付けた。」と記載し、Xの住民票記載の住所を被告の住所とする訴状を作成し、150万円の支払を求める訴訟を提起した(以下「本件訴訟」という。)。かかる訴訟においては、付郵便送達による送達がなされた(付郵便送達の要件は満たされていたことを前提としてよい。)。

その上で、Yの友人であるZに事情を説明した上で、Xの住民票記載の住所地においてZに送達を受領させ「請求原因をすべて認める」旨の答弁書を提出させた。

その結果、本件訴訟では、請求認容判決が下され(以下「本件判決」という。)、判決正本等についても、やはりZが受領した(この送達も有効であるとする。)。その後、Yは、確定した本件判決を債務名義として、Xに対する強制執行手続を実施した。

この場合、Xは、どのような手段を講じることが考えられるか。なお、XY間で金銭消費貸借契約が締結された事実はないものとする。また、民事執行法上の手段については触れる必要がない。

解答

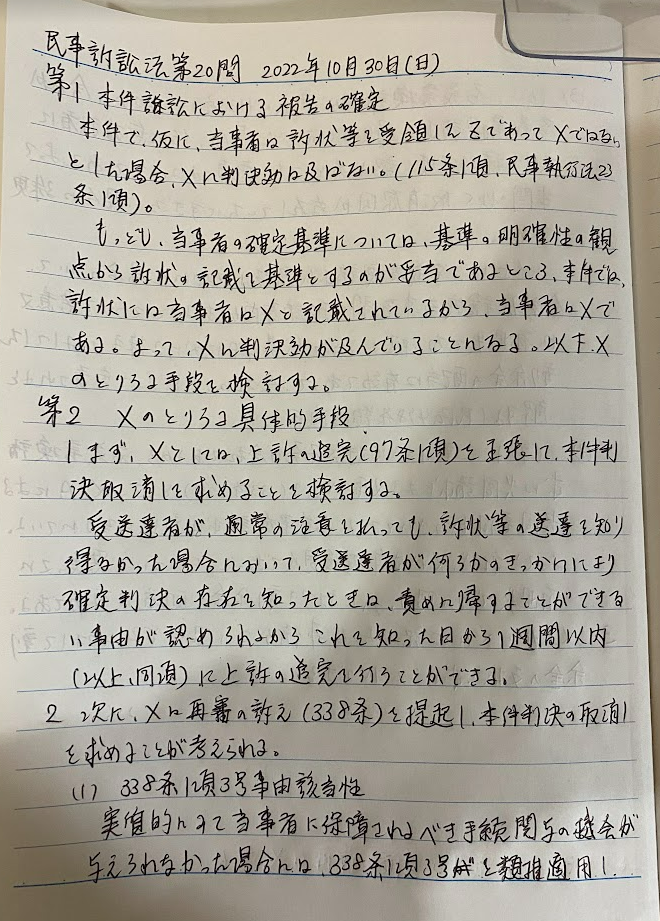

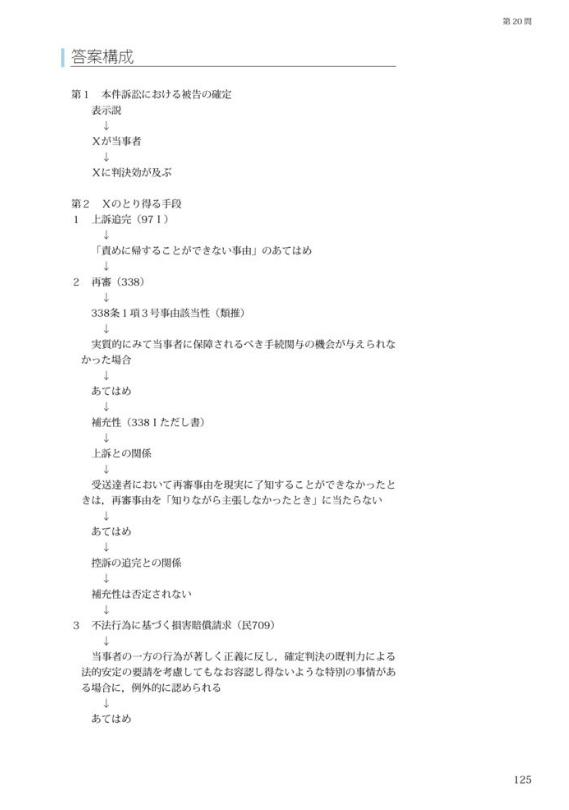

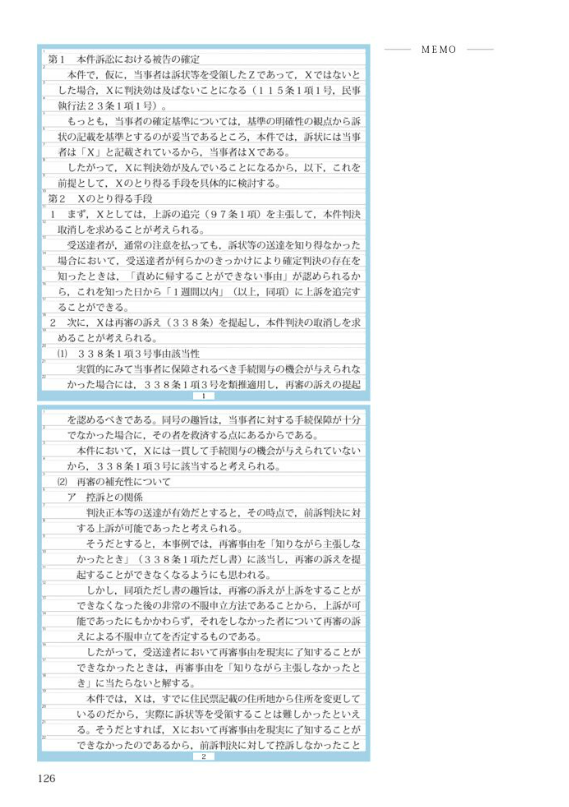

第1 本件訴訟における被告の確定

本件で、仮に、当事者は訴状等を受領したZであって、Xではないとした場合、Xに判決効は及ばないことになる(115条1項1号,民事 執行法23条1項1号)。

もっとも、当事者の確定基準については、基準の明確性の観点から訴状の記載を基準とするのが妥当であるところ、本件では、訴状には当事者は「X」と記載されているから、当事者はXである。

したがって、Xに判決効が及んでいることになるから、以下、これを前提として、Xのとり得る手段を具体的に検討する。

第2 Xのとり得る手段

1 まず、Xとしては、上訴の追完(97条1項)を主張して、本件判決取消しを求めることが考えられる。

受送達者が、通常の注意を払っても、許状等の送達を知り得なかった場合において、受送達者が何らかのきっかけにより確定判決の存在を知ったときは、「責めに帰することができない事由」が認められるから、これを知った日から「1週間以内」(以上、同項)に上訴を追完することができる。

2 次に、Xは再審の訴え(338条)を提起し、本件判決の取消しを求めることが考えられる。

(1) 338条1項3号事由該当性

実質的にみて当事者に保証されるべき手続関与の機会が与えられなかった場合には、338条1項3号を類推適用し、再審の訴えの提起を認めるべきである。同号の趣旨は、当事者に対する手続保障が十分でなかった場合に、その者を救済する点にあるからである。

本件において、Xには一貫して手続関与の機会が与えられていないから、338条1項3号に該当すると考えられる。

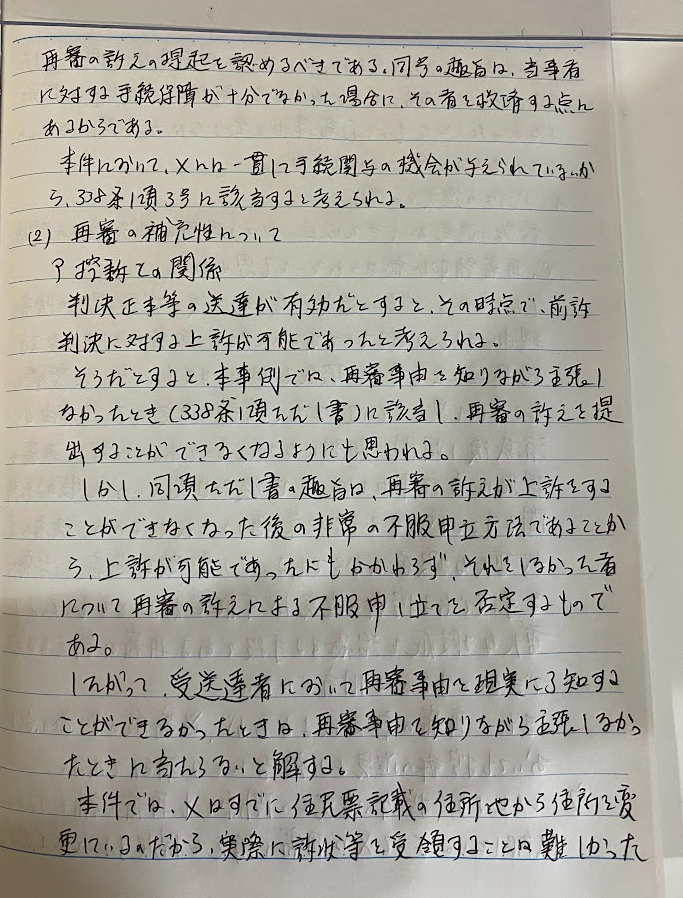

(2) 再審の補充性について

ア 控訴との関係

判決正本等の送達が有効だとすると、その時点で、前訴判決に対する上訴が可能であったと考えられる。

そうだとすると、本事例では、再審事由を「知りながら主張しなかったとき」(338条1項ただし書)に該当し、再審の訴えを提起することができなくなるようにも思われる。

しかし、同項ただし書の趣旨は、再審の訴えが上訴をすることができなくなった後の非常の不服申立方法であることから、上訴が可能であったにもかかわらず、それをしなかった者について再審の訴えによる不服申立てを否定するものである。

したがって、受送達者において再審事由を現実に了知することができなかったときは、再審事由を「知りながら主張しなかったとき」に当たらないと解する。

本件では、Xは、すでに住民票記載の住所地から住所を変更しているのだから、実際に訴状等を受領することは難しかったといえる。そうだとすれば、Xにおいて再審事由を現実に了知することができなかったのであるから、前訴判決に対して控訴しなかったことをもって、再審事由を「知りながら主張しなかったとき」に当たるとすることはできない。 イ 控訴の追完との関係

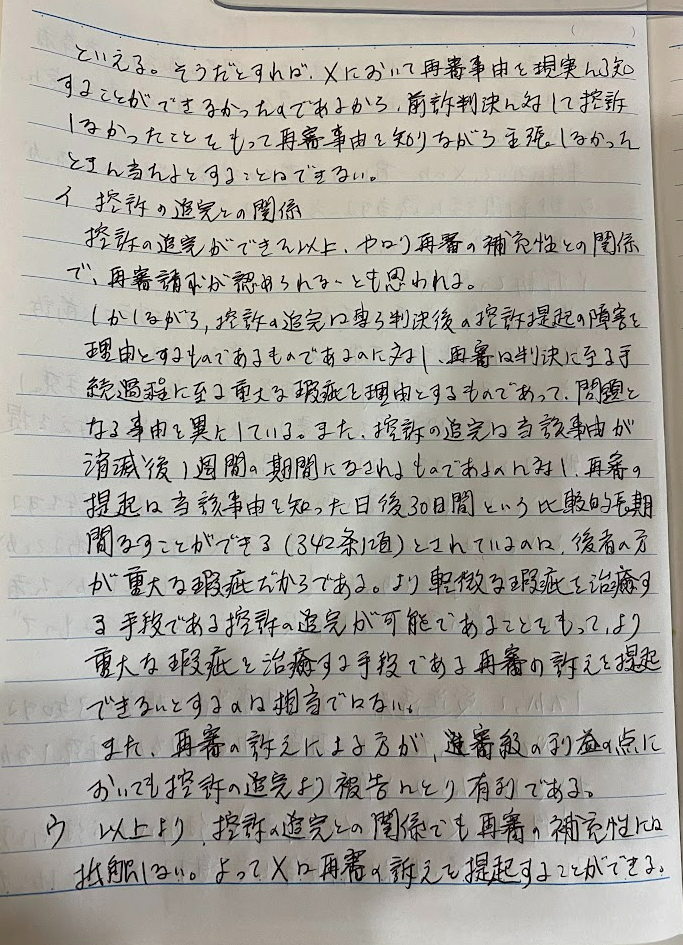

控訴の追完ができた以上、やはり再審の補充性との関係で、再審請求が認められないとも思われる。

しかしながら、控訴の追完は専ら判決後の控訴提起の障害を理由とするものであるのに対し、再審は判決に至る手続過程における重大な羽を理由とするものであって、問題となる事由を異にしている。また、控訴の追完は当該事由が消滅後、1週間の期間内になさなければならないのに対し、再審の提起は当該事由を知った後30日間という比較的長期間なすことができる(342条1項)とされているのは、後者の方が重大な瑕疵だからである。より軽微な瑕疵を治癒する手段である控訴の追完が可能であることをもって、より重大な瑕疵を治癒する手段である再審の訴え提起を遮断するのは背理である。

また、再審の訴えの方が、審級の利益の点でも控訴の追完より有利である。

ウ 以上から、控訴の追完との関係でも、再審の補充性に抵触することはない。

(3) したがって、Xは再審の訴えを提起することができる。

3 では、再審を経ることなく、直ちに確定判決を取したことを違法行為として、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることはできないか。

このような請求は、前訴確定判決の既判力に矛盾するから、原則として許されない。

しかし、確定判決を取された被告には、柔軟な救済を受けさせるべきである。また、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の要件認定におい て、裁判所が再審事由の有無を厳格に判断すれば、既判力制度を無にすることにはならない。

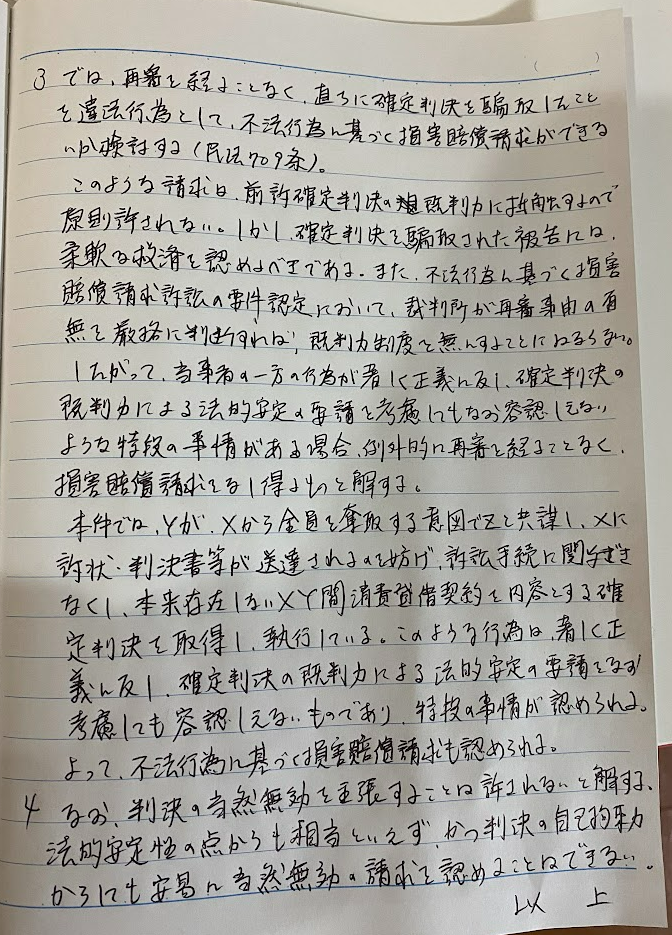

したがって、当事者の一方の行為が著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場合、例外的に再審を経ることなく、損害賠償請求をなし得るものと解する。

本件では、Yが、Xから金員を奪取する意図でZと共謀し、Xに訴状・判決書等が送達されるのを妨げ、訴訟手続に関与できなくし、本来存在しないXY間消費貸借契約を内容とする確定判決を取得し、執行している。このような行為は、著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定の要請を考慮してもなお容認し得ないものであり、上記特別の事情が認められる。

よって、不法行為に基づく損害賠償請求も認められる。

4 なお、判決の当然無効を主張することは許されないと解すべきである。法的安定性を害するし、判決には自己拘束力があるため裁判所も安易に変更することができないからである。

以上

解説音声

問題解答音読

手書き解答