刑法第20問

2022年11月2日(水)

問題解説

問題

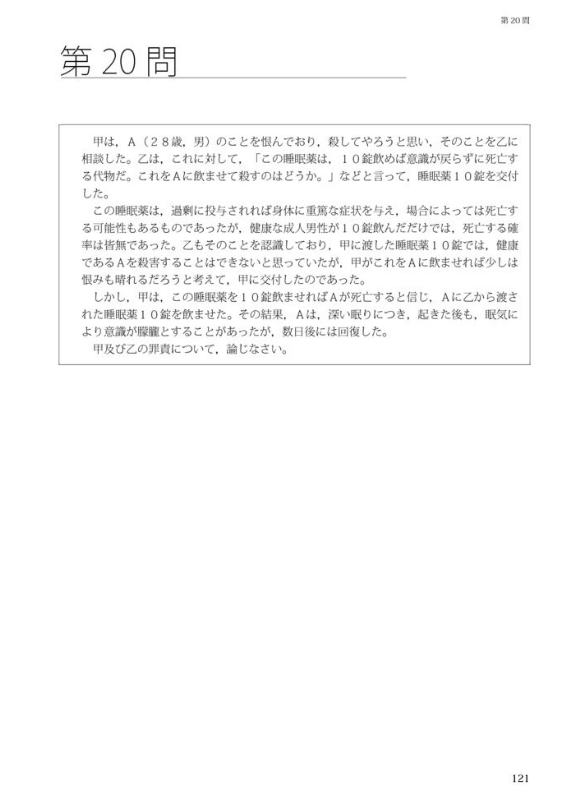

甲は、A(28歳、男)のことを恨んでおり、殺してやろうと思い、そのことを乙に相談した。乙は、これに対して、「この睡眠薬は、10錠飲めば意識が戻らずに死亡する代物だ。これをAに飲ませて殺すのはどうか。」などと言って、睡眠薬10錠を交付した。

この睡眠薬は、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡す る可能性もあるものであったが、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは、死亡する確率は皆無であった。乙もそのことを認識しており、甲に渡した睡眠薬10錠では、健康であるAを殺害することはできないと思っていたが、甲がこれをAに飲ませれば少しは恨みも晴れるだろうと考えて、甲に交付したのであった。

しかし、甲は、この睡眠薬を10錠飲ませればAが死亡すると信じ、Aに乙から渡された睡眠薬10錠を飲ませた。その結果、Aは、深い眠りにつき、起きた後も、眠気により意識が朦朧とすることがあったが、数日後には回復した。甲及び乙の罪について、論じなさい。

解答

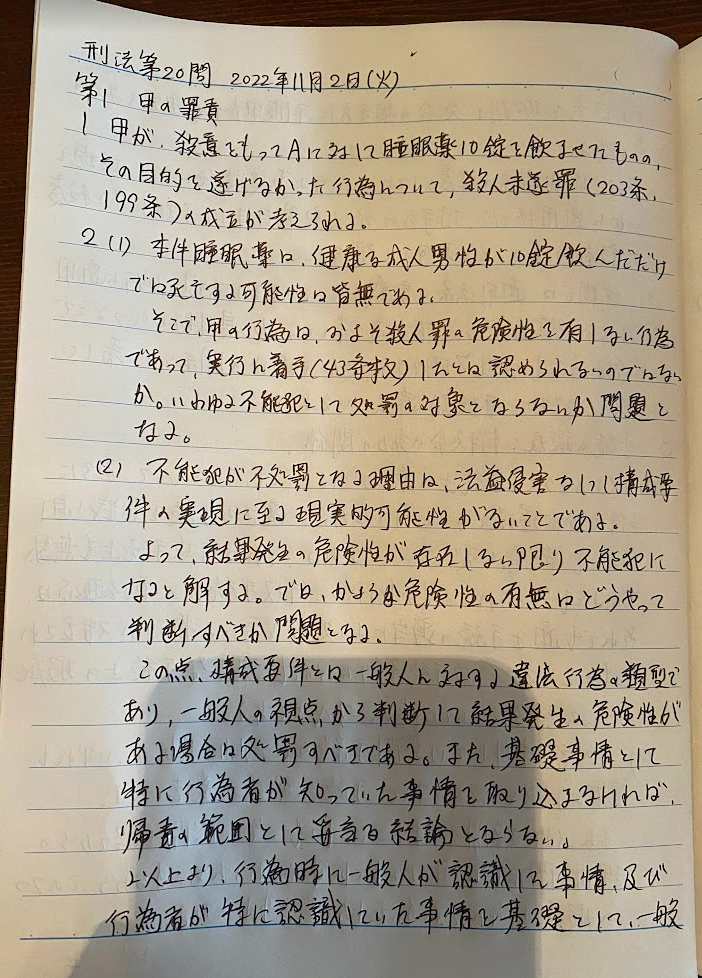

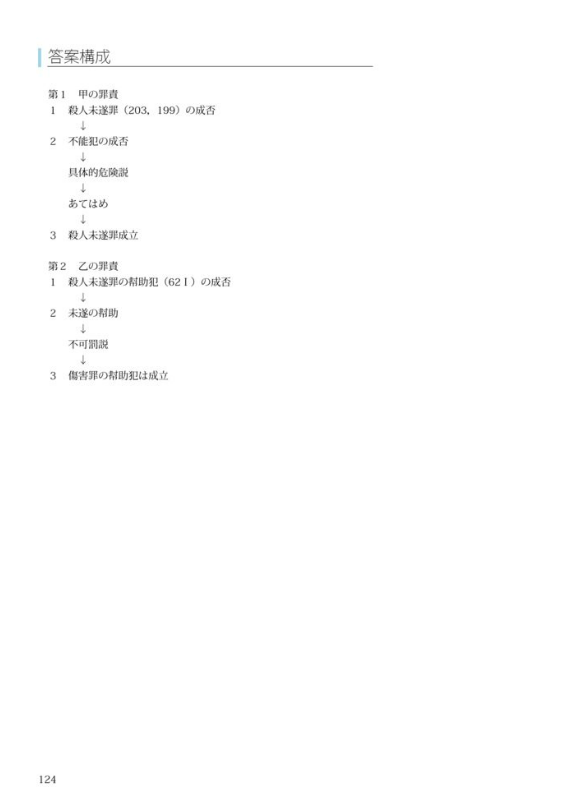

第1 甲の罪責

1 甲が、殺意をもってAに対して睡眠薬10錠を飲ませたものの、その目的を遂げなかった行為について、殺人未遂罪(203条、199条)の成立が考えられる。

2(1) 本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無である。そこで、甲の行為は、およそ殺人罪の危険性を有しない行為であって、「実行」に「着手」(43条本文)したとは認められないのではないか。いわゆる不能犯として、処罰の対象にならないのではないかが問題となる。

(2) 不能犯が不処罰とされる根拠は、法益侵害ないし構成要件の実現に至る現実的危険性を欠いた点に求められる。

したがって、不能犯と未遂犯の区別は結果発生の危険性の有無に求められる。 それでは、そのような危険性の有無はいかに判断すべきか。 構成要件は一般人への行為規範であるから、一般人の視点から判断して結果発生の危険性がある場合は処罰すべきである。また、基礎事情として特に行為者が知っていた事情を取り込まなければ、帰責の範囲において妥当な結論を導くことはできない。

以上から、行為時に一般人が認識し得た事情、及び行為者が特に認識していた事情を基礎にして、一般人を基準に具体的危険の有無を判断するのが妥当である。

(3) 本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であるが、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものである。

一般人が認識し得た事情としては、健康な成人男性であるAに対して、このような危険性を有する睡眠薬を10錠も飲ませるというものであり、一般人からすると、10錠という服用数は睡眠薬のそれとし ては多量といえる以上、死亡の危険を設定する可能性が皆無とはいえない。

3 したがって、甲は不能犯とはならない。

よって、「実行」に「着手」したものとして、殺人未遂罪が成立する。

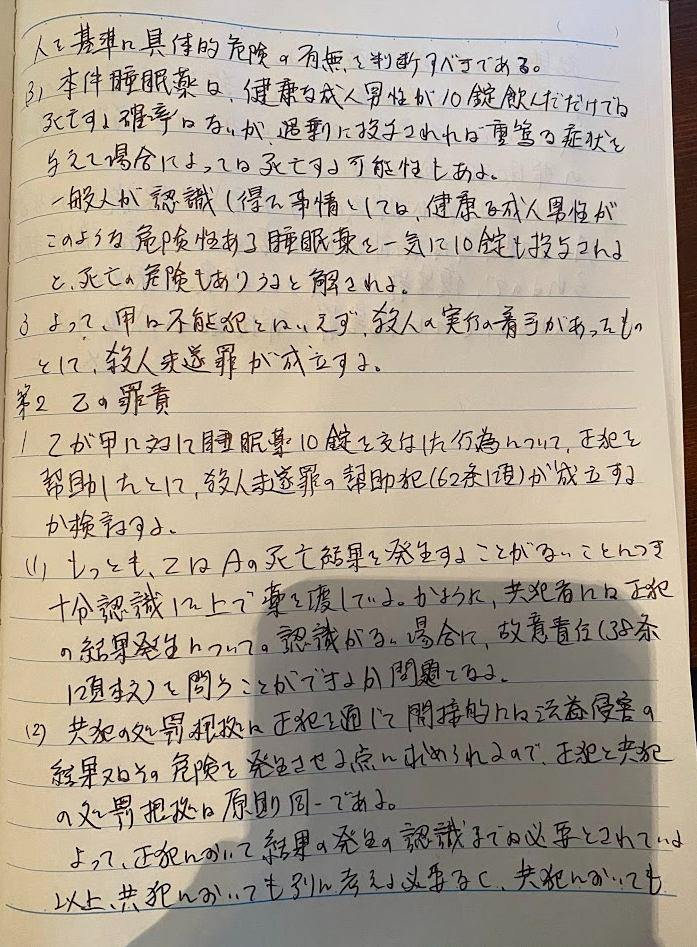

第2 乙の罪責

1 乙が甲に対して雨眠薬10錠を交付した行為について、「正犯を村助した」として、殺人未遂罪の幇助犯(62条1項)が成立するとも思える。

(1) もっとも、乙はAの死亡結果が発生する可能性がないこと、すなわち、殺人が未遂に終わることを認識している。このように、共犯者に結果の発生の認識がない場合、故意責任(38条1項本文)を問うことができるか。

(2) 共犯の処罰根拠は正犯を通じて、間接的に法益侵害の結果又はその危険を発生させる点に求められるから、正犯と共犯の如間は基本的には同一であると解される。

そうだとすれば、正犯において結果の発生の認識まで必要とされている以上、共犯においても別異に解すべき理由はない。

したがって、共犯者に結果発生の認識が無い場合,故意責任を問うことはできない。

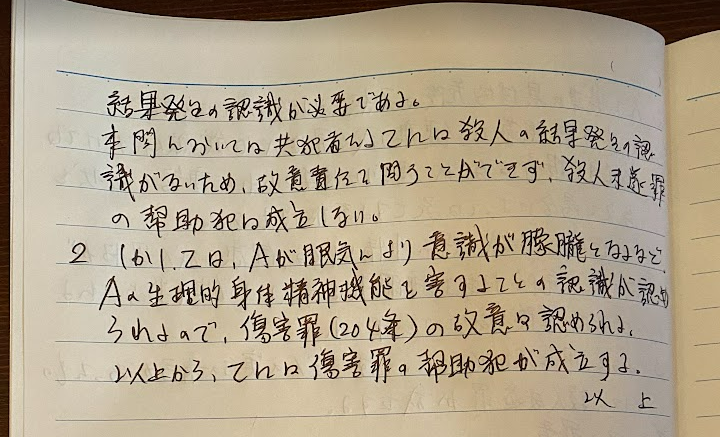

2 本問でも、乙は殺人罪の助犯の故意を欠くから、殺人未遂罪の幇助犯にはならない。

3 もっとも、乙は、眠気により意識が朦朧とするなど、Aの生理的機能を害する旨の認識はあるだろうから、傷害罪(204条)の故意を有する。

したがって、同罪の幇助犯は成立する。

以上

解説音声

問題解答音読

手書き解答