鳥獣戯画が九州上陸(2016年10月4日から九州国立博物館にて開催されました)

|

| https://twitter.com/re_rosalind @re_rosalind より |

おはようございます。

2016年8月の記事です。

本日は、ビルメン王こと筆者が大好きな漫画に繋がる文化芸能に関する記事です。

あの、京都で20万人、江戸で25万人が鑑賞に訪れたという、稀代の名作「鳥獣戯画」が日本三番目の国立博物館である太宰府の九州国立博物館にもやってきます。

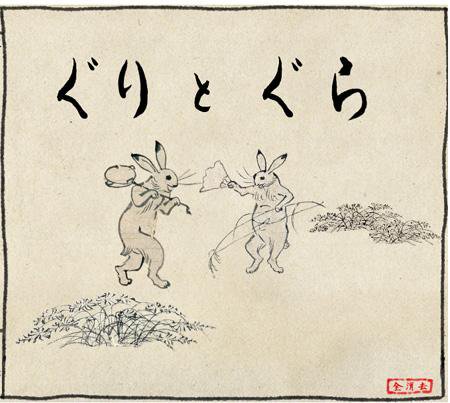

成立より800年が経過したと言われているのですが、現代の日本漫画文化のはしりとしても価値が高い、動物を擬人化して楽しく振る舞うさまを描いた「甲巻」がつとに有名であります。

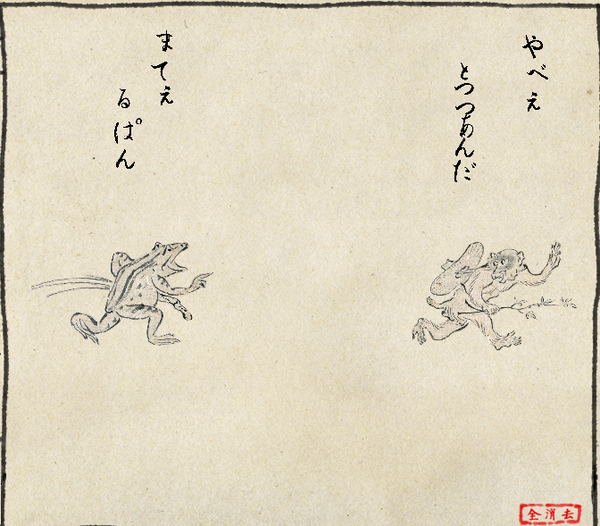

様々な動物による水遊び・賭弓・相撲といった遊戯や法要・喧嘩などの場面が描かれていますが、特に有名なのは猿、うさぎ、そしてカエルといった個性あるキャラクターたちです。

現代の日本においては、IT技術の進化により、この「鳥獣戯画」に登場するキャラクターに好きなセリフを載せることでオリジナルの鳥獣戯画風作品を作ることのできるキットなどもあり、楽しませてくれます。

時代は移ろい変わってもそこに生きる市井の人々の営みは変わらない

時代は変わっても、既存の権力や組織にかかわらず、自由な発想を楽しんだ市井の僧侶や町人の生き様が息づいているこの作品だからこそ、日本人なら誰でも知っていて、本物を見るために長く並んで数十万人もの観覧者を集めることになるのだろうと思います。

まさか800年後の後輩たちに、これほどこの作品がばか受けするとは書いた本人たちも想像できていなかったと思われます。

泉下で笑っているのではないでしょうか。

それとも、散逸してしまった別作品にはもっとすごいのがあったのに、と悔しがっているのかもしれません。

800年後の子孫のために、ブログとかは残っていないでしょうが、これからは少しは真面目に生きようかと思い直した筆者からは以上です。

(2016年8月27日 土曜日)

|

| https://twitter.com/MercuryLampe14 @MercuryLampe14 より |

|

| 誰か一緒に見に行きませんか? |