纏向遺跡とは何者か

卑弥呼の倭国と葦原中国が並立

【卑彌呼は、なぜ天照大神(あまてらすおほみかみ)ではないのか】

-

大和王権のものと見られる「最古」の考古学的遺物は、奈良盆地で発見された纏向遺跡です。纏向遺跡はもともと小規模なものと見られていましたが、2009年から大規模な建物址が発掘されるようになりました。それらは柵や砦で囲まれた宮殿址らしいことが明らかになっています。

『記紀』には、第十代崇神天皇・第十一代垂仁天皇・第十二代景行天皇が纏向にそれぞれ宮殿を造営したと書かれています。

「遷都於磯城是謂瑞籬宮」(日本書紀・崇神天皇)

「坐師木水垣宮」(古事記・崇神天皇)

「更都於纒向是謂珠城宮也」(日本書紀・垂仁天皇)

「坐師木玉垣宮」(古事記・垂仁天皇)

「更都於纒向是謂日代宮」(日本書紀・景行天皇)

「坐纒向之日代宮」(古事記・景行天皇)

2020年にケンブリッジ大学は、古代の大気中の炭素14濃度を反映する炭素14年代測定の新しい更正曲線「IntCal20」を発表しました(Cambridge University Press On Line 12 August 2020)。これによって纏向で発掘された 12個の「モモの核」は、その年代が「220-340年」であることが分かりました(『纏向学研究』纏向学研究センター 第10号 283-308 2022年)。

八世紀に書かれた『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)は、二十一世紀になって纏向で大規模な宮殿址が発掘されようとは知らないで書かれているわけですから、これを常識的に見ると、「220-340年」に纏向にいたのは、第十代崇神天皇・第十一代垂仁天皇・第十二代景行天皇でしょう。

第十代崇神天皇は、即位前に吉備王國(岡山県)から奈良盆地の纏向に一万人程度(遺跡の規模から見て)の人びとを連れて移動して来て、崇神天皇として即位し、三十万坪程度(纏向全体の約三分の一)を開発したと見られます。これが「大和王権の東遷」にしてかつ「最初の天皇即位」でしょう。それ以前に奈良盆地に何らかの王権が存在したことを示唆する考古学的痕跡はなく、皆無ですから。

『古事記』に第十代崇神天皇の崩御は「戊寅(つちのゑとら)」の年であったとして、天皇の崩御年について初めて干支年で書かれています。住吉大社の『神代記』(重要文化財)にも同じ記載があります。崇神天皇は、大和王権の基礎となる祖霊神信仰を確立し、葦原中國の支配領域を拡大したとされる大王ですから、その崩御年は長く語り継がれたでしょう。明治時代の歴史学者・那珂通世(なかみちよ 1850-1908)は、纏向遺跡のことを知りませんでしたが、この崇神崩御の年を「258年」と推定しました。『記紀』の内容と纏向遺跡の発掘内容に照らして那珂通世のこの推定には整合性が感じられます。

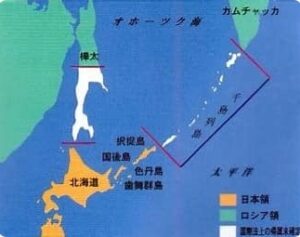

崇神天皇の時代(220年すぎ-258年ごろ)は、九州の倭國で首都・山門國の女王山に卑彌呼(在位 182ごろ-247)がいた時代です。

こんな想像の翼を広げるのは、本当に楽しいですね!

以上