(2017/11/18)超高齢化人口減少社会をいつまで続けるのかという大変深刻な話です

おはようございます。

2017年11月の田舎出身のビルメン王の配信記事です。

北九州市八幡東区生まれの筆者です。

さて、筆者が小学生の頃、つまり1980年頃になりますが、わが市北九州と市歌に歌われた北九州市の人口は108万人を超えていました。

対する福岡市の人口が、約80万人で、はるかに上をいっていたのです。

現在(2017年)で言いますと、福岡市は150万人を超え、北九州市は95万人に減りました。

そして、2040年には、北九州市の人口は78万人と推計されています。

つまり、現在からは17万人の減少で、ピーク時でもあった1980年から比べると、30万人の減少ということになります。

そして、この2040年に90才以上の方は、いわゆる団塊の世代の方々、ということになります。

このように、数字や統計というのは現実を如実に語ります。

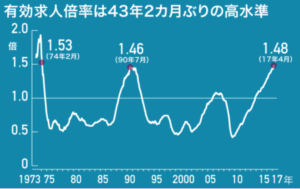

空き家が増えたと感じる向きは多いかと思いますが、これからは、相当劇的な人口の誘致合戦をしない限り、全体としての日本の人口は減っていくばかりです。

そして、その人口の誘致合戦に日本中でおそらく最も成功している福岡市においてすら、高齢化と少子化は例外なくやってくるのです。

このように、日本国内すべてで社会保障や公共インフラといったお金や経費のかかるものについては持続可能性は難しいということで、選挙も終わったところで増税および実質増税の話(耳にしたくない話)がされるようになりました。

児童手当についても世帯基準として支給総額を削減

そんな背景の中、政府与党は児童手当の所得制限を超える人に特別に支給している「特例給付」について、所得制限の対象を「個人単位」(世帯主など、その世帯で最も所得をもっている人)から、「世帯単位」に変更する方向で調整に入ったそうです。

これの狙いは、ズバリ児童手当の所得制限のバーを実質的に下げて、手当支給総額を減らすことにあります。

「急増する社会保障費の抑制につなげる」といったわかりにくい言い方でぼかす向きもありますが、ありていに申し上げて児童手当の後退です。

現在、児童手当として、0~2歳は子ども1人あたり月1万5000円、3歳から中学生までは同月1万円が支給されています(高校以上は無償化などで対応するという建前)。

そして、「所得制限を超える」対象者には同月5000円の特例給付を支給しています。

ここで、所得制限は扶養家族の数で変わるが、例えば所得を得ていない配偶者と子ども2人の場合は年収960万円以上の人が特例給付の対象となる、といった具合です。

これを、一気に所得制限をその世帯全体に広げると、例えば主たる所得を得ている人の所得が所得制限にかからなくても、もう一方の配偶者がパートに出て少し収入を積み上げると、世帯全体として所得制限を超えてしまえば特例給付対象となってしまい、本来の児童手当がもらえなくなってしまうというわけです。

つまり、特例給付の対象世帯は増える、ということは、児童手当全体では支給額を減らすことに成功するということです。

さらに、特例給付すら受けられなくなるもう1つの所得上限も設定しようとする動きもあるくらいです。

世知辛い世の中になりました。

世帯全体の所得を見るというのが合理的であるのはわかりますが、これではなんのために家族で生活しているのかわからなくなるなという意見もあり、偽装離婚が増えるのではないか、などと勘ぐりたくもなります。

皆に支援が行き渡るほどの税収が見込めない、そのような黄昏の時代に我々は生きているのわけです。

たそがれるにはまだまだ枯れてなく油っこいと言われる筆者からは以上です。

(平成29年11月18日 土曜日)

▷▷次のページは