2016年6月の快挙元素周期表113番目は二ホニウムで決まりの話

|

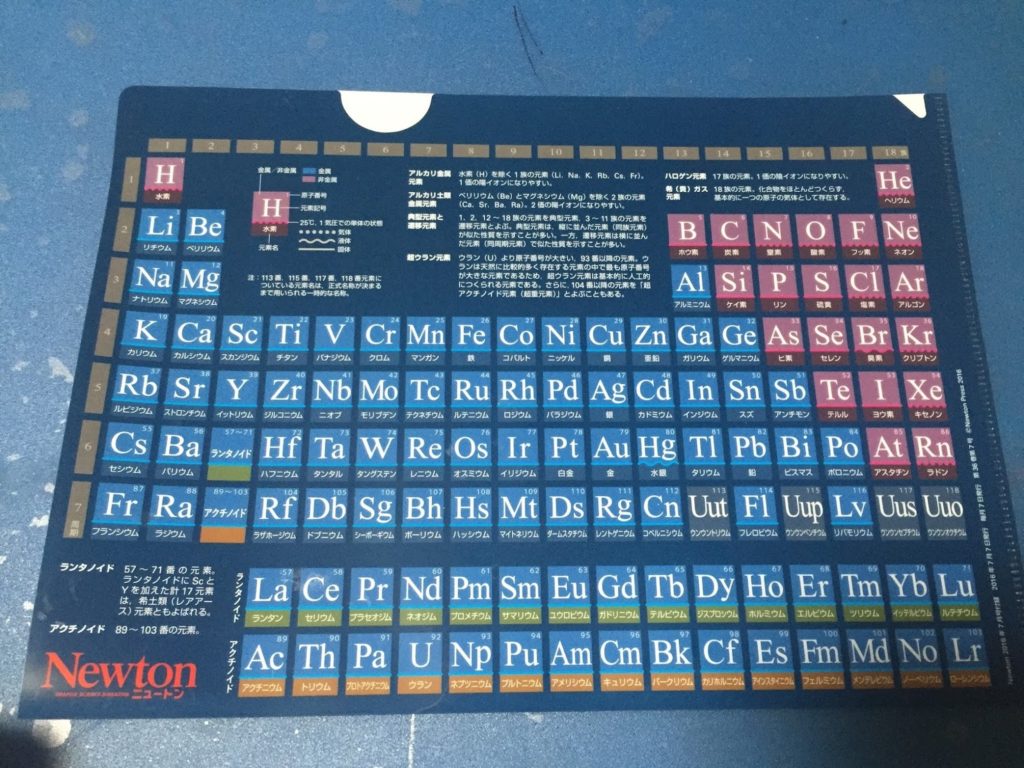

| 元素周期表 |

おはようございます。

2016年6月の快挙です。

日本の理科学研究所のグループが得ておりました、113番目の元素の命名権が行使され、正式に「二ホニウム(Nh)」となりました。

113番目は二ホニウムです。

これまでは、仮の名前でラテン語読みのウンウントリウムと呼ばれていました。

そして、その他の118番目までのほかの3つの元素についても、同じく発表されました。

公平を期すためにもまとめて引用しておきます。

発表された元素名は、The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)公式ページによりますと、

113番:ニホニウム(Nihonium, Nh) 国名

115番:モスコヴィウム(Moscovium, Mc)都市名

117番:テネシン(Tennessine, Ts)州名

118番:オガネソン(Oganesson, Og)科学者名

という命名になったようです。

元素周期表の第7周期までが完成

これで、元素周期表の第7周期までが完成しました。

筆者が中学生や高校生だったときの周期表は、第7周期のアクチノイド(いっぱいある)までしか出てきておらず、第7周期の最後の118番目の元素までがこうして埋まるなどとは想像できていませんでした。

そして、日本の科学者の功績による、113番目元素の発見と二ホニウムの命名です。

凄いことではありませんか。

二ホニウムの性質については、13族に属し、ホウ素やアルミニウム、ガリウムといった仲間と同じような性質があることが「期待」されていますが、合成して無理やり作り出したという面が強く、千分の一秒くらいしか存在できないということです。

ですので具体的な化学的性質についてはこれからです。

作り方ですが、加速器を使って30番の元素「亜鉛」を83番の「ビスマス」に高速で衝突させ、核融合反応により113番の二ホニウムを合成させます。

理化学研究所は線形加速器を使って亜鉛の原子核を光速の10%まで加速し(秒速3万キロメートル程度)、ビスマスの原子核に衝突させて二ホニウムを合成させました。

これを理化学研究所は平成24年までに計3個の合成を高い信頼性で確認したそうで、これが世界に認められたというわけです。

現在、理科学研究所を含む世界の科学者たちは、未知の元素119番目以降の元素を創出しようと次のチャレンジに移っています。

腕がなりますね。

明らかに、世界は少しずつですが前に進んでいると感じられる出来事でした。

焼酎のお湯割りは大好きな筆者からは以上です。

(平成28年6月14日 火曜日)