大阪万博

自分の中に毒を持て

岡本太郎は万博テーマ館プロデューサーの立場でありながら、一貫して万博のテーマである「進歩と調和」を否定し、太陽の塔は言わば反万博の象徴として作られたものだった。万博は「産業技術の発展が人類を幸福にする」という人間中心主義、進歩主義そのものだったわけだが、 岡本太郎はそれに真っ向から異を唱えたのだ。

💥

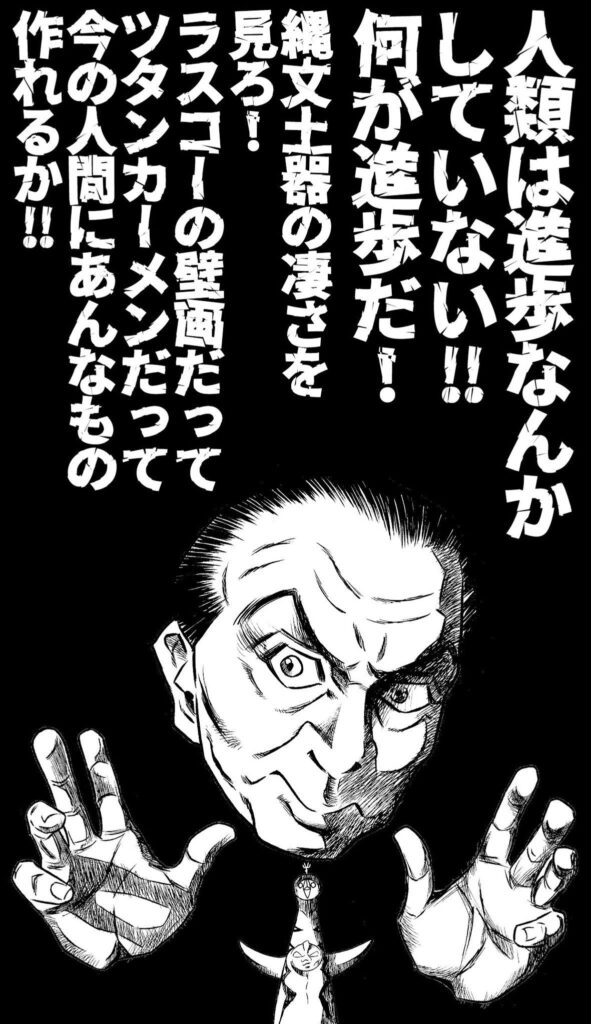

人類は進歩なんかしていない!何が進歩だ!縄文土器の凄さを見ろ!ラスコーの壁画だって、ツタンカーメンだって、今の人間にあんなもの作れるか!“調和”と言うが、みんなが少しずつ自分を殺して頭を下げあって、馴れあって皆で妥協する調和なんて卑しい!ガンガン相手とぶつかりあって闘って、そこに生まれるのが本当の調和なんだ。まず闘わなければ調和は生まれない。だから “太陽の塔 “ なんだ!EXPO‘70=進歩と調和という訳で、テクノロジーを駆使しピカピカチャカチャカ。モダニズムにあふれることは目に見えている。それに対して、ガツーン!とまったく反対のもの、太古の昔からどん!とそこに生えていたんじゃないかと思われるような、そして周囲とまったく調和しない、そういうものを突きつける必要があったんだ。

(概略)

太陽の塔はある意味「調和」を真っ向からぶち壊す発想でもあり、構想時点では「生命の樹」と呼ばれていた。 塔の中に入った人たちが、宇宙のはじまりや物質の誕生の歴史をめぐる仕掛けもあったという。太陽の塔は宇宙そのものを表しており、そこで死と再生を追体験することで人間の本来のあり方、生き方を思い起こさせる。

岡本太郎は人間に「進歩」があったとしても、その過程の中で人間が失いつつあった"誇り"や"生きる尊厳"を奪還することこそ重要だと考えていた。岡本太郎は高度成長の中で、人間が動植物や自然と共に生きていた、人間本来のあり方を見失っていくことを何より危惧していたのだ。

尚、岡本太郎がテーマ館プロデューサーになったのは、グダグダのスケジュールの中誰もやる人がおらず、一か八かお願いしたら引き受けてくれた、という経緯だったらしい。「そんなに皆が駄目というなら、よし、やってやろうじゃないか!」岡本太郎があえて茨の道を選ぶ性格なのを知っていたのかもしれない。

当時は反体制運動が盛りの時代で、体制側のイベントである万博に反対するという意味で反博(ハンパク)という言葉が流行っていた。反骨精神の塊である岡本太郎はそれについて問われると「反博?なに言ってんだい?一番の反博は“ 太陽の塔“だよ!」と言ったという。

「外部」から批判する事はある意味誰にもできようが、岡本太郎は過激にもあえてその「内部」に入り込み、その中心に立って万博にNO!を突き付け、ぶち壊そうとすら考えた。同じことができる日本人は多分もう二度と現れない。

グレムリンかよ。

以上