有効需要の創出に繋がる公共投資を見つけることが難しくなってきたという話

おはようございます。

2017年5月、自称ビルメン王の記事です。

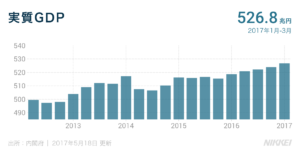

先日、最近の日本のGDPは増えてきているという記事を掲載しましたところ、読者の方々より、それは最近の公共事業でかさ上げしている部分が大きいというご示唆をいただきました。

確かにそうした側面がありまして、直近の一般予算の膨張を賄うための赤字国債の増発により、国民全体で背負う借金は地方分も含めれば優に1,000兆円を超える水準に到達しております。

ここでなぜ公共投資が有効需要対策になるのかおさらい

赤字国債を発行し、公共事業で景気を回復させるというのは、1929年の世界恐慌により、いわゆる市場経済がうまく立ち行かなくなって来たときにケインズというイギリスの経済学者によって理論化体系化された修正資本主義の一派です。

公共事業投資等による有効需要の創造により非自発的失業をなくすことを政策目標としました。

一派と言いますが、ある程度の経済政策の効果を当時はあげたため、ケインズ学派として長く経済学会の主流を形成するに至りました。

それまでの資本主義の考え方は、古典派とも呼ばれまして、失業というのは給料の引き下げに抵抗する労働者側の「自発的失業」によるもののみ、とされていました。

要するに、失業するのは労働者側のわがままであるということです。

ケインズは、そういう面もあるかもしれないが(確かに働きたくなくなることは筆者に限らず人間誰でもあると思います)、より労働者にはどうしようもない事情、例えば企業が採用を取りやめる、業務を縮小するといった採用側の事情により失業者にならざるを得なくなった「非自発的失業」があると考えたのです。

そして、自発的失業を政策的に救うことは難しいけれども、非自発的失業の方は、政策により解消することができるのではないか、と考えたわけです。

そうして、具体的には国家が赤字国債を発行して金融機関や国民に買ってもらい、そのお金で公共事業を行い、雇用を新しく生み出そうと考えました。

赤字国債は借金ですから、当然いずれ返さなければなりませんが、公共事業で景気がよくなれば消費が増え税収も増えるはずです。

そうしたらその増加分を充てて返済すれば良いわけです。

一時的に赤字は出るけれども回りまわってやがて赤字が解消され財政は長期的には均衡すると考えたのがケインズ学派の基本的立場です。

だが90年近くが経過し効果のある公共事業が見えにくくなった

日本でもこれにならって、景気が悪くなると、政府が赤字国債を発行して道路をつくったり橋を架けたりするいわゆる公共事業を増やし景気をよくしようという議論が行われます。

この理論的支柱がケインズ理論です。

しかしながら、これは、やろうとする公共事業に、将来の回収蓋然性がある、すなわち公共事業に採算性なり新しい便益が付加されるという前提あってのことです。

誰も通らない橋や誰も使わない道路をつくったところで、そこには便益が生じるはずもなく、少子高齢化で今後どのような公共事業が回収可能性があるのか、だんだん自信が持てなくなって来ているのが昨今の日本の偽ざる姿なのかもしれません。

世界恐慌の時に、その力を発揮した修正資本主義、ケインズ理論ですが、21世紀を生きる今にはまた新しい装いが必要になって来ているのかもしれません。

経済理論はこれから勉強したい筆者からは以上です。

(平成29年5月29日 月曜日)