実際の選挙において法定得票数に至らず再選挙という珍しい事例が起こったという話です

おはようございます。

2017年11月の記事です。

さて、日本における首長選挙(いわゆる町長とか市長とか)において、非常に珍しい再選挙になってしまった事例が出ましたので報告させていただきます。

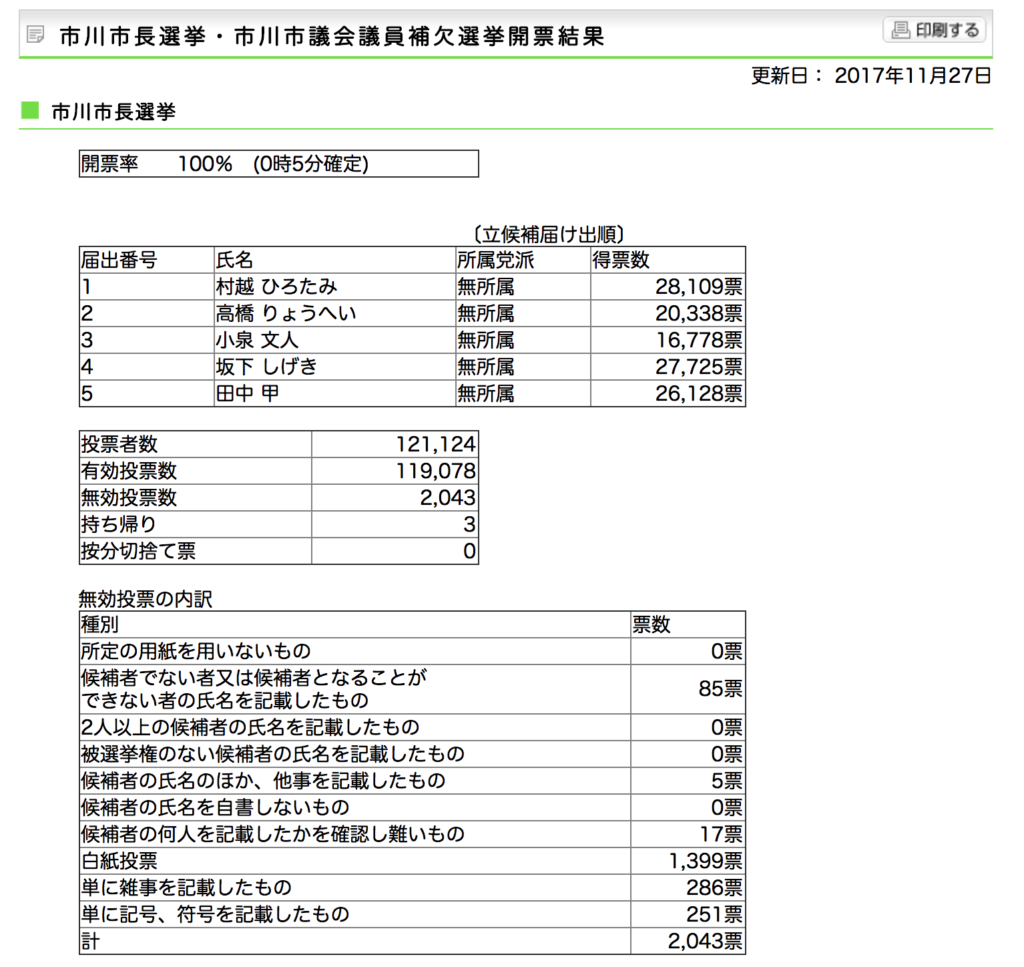

千葉県市川市長選挙において、選挙結果が確定し、その結果、当選者なしとなり、さらに50日以内に「再選挙」が行われるということになりました。

確かに、異例の事態です。

選挙というのは、もちろん一位になった人が当選するというのが原則なのですが、実は選挙全般において「法定得票数」というものが存在し、有効投票数の1/4以上を獲得しないと、たとえ一番得票数が多くても当選できないというルールが存在するのです。

そうして、日本の公職選挙法においては、上位2者による決選投票といったいわばプレーオフ制度は全く用意されておりませんので、はじめに戻って選挙自体のやり直しを行うということになるのです。

こうしてみますと、明らかに得票数が見込めない泡沫候補であっても、限りなく候補者を立てていけば、一位二位の得票数が見込める候補者を事実上無効に引き摺り下ろすことができるというわけなのです。

つまり、得票数100人の選挙で、候補者が10人いた場合、その10人の候補者個人の票は自分に入れるとしても、あと24人の仲間を集めないといけないというのは相当高いハードルです。

自分のライバル9人に勝る自分の強みをアピールするというのは非常に大変です。

2者の一騎打ち、という構図以上にこれは燃える選挙戦になるというわけです。

おさらいしますと、今回の千葉県市川市の市長選挙の場合、法定得票数12万票弱となりますので、法定得票数は約3万票弱となります。

しかし、この選挙、完全ガチンコの泡沫候補なしの5候補で争い、大激戦となり、1位の候補でもこの3万票に届かず、まさかの再選挙となったわけです。

めずらしいことですが、法の予定するところというのが実現するというのは難しく、とても考えさせらる話だと思いました。

こちらからは以上です。

(平成29年11月27日 月曜日)

▷▷次のページは