年金財政を健全化できる究極の手段を教えてもらって霧が晴れたように感じた話です

おはようございます。

2018年10月の日本の年金財政健全化に関するビルメン王からのブログ配信記事です。

日本の年金制度は破綻(はたん)の際(きわ)にあります。

少子高齢化で、年金財政の元手になる税収や年金保険料が細っているのに、対象の年金受給者は増え続ける一方だからです。

そういうわけで、政府としては、ゴールテープをどんどん後ろ倒しにする、すなわち70歳以上定年説(年金支給時期も70歳に後ろ倒し)を唱えるに至りました。

もともと、日本人の平均寿命が65歳程度である頃は、55歳を定年として退職金と年金で過ごしていけば良い、ということでよかったと思うのですが、今や男女共平均寿命が軽く80歳を超えてきている状況にあっては、確かに70歳くらいまではしっかり働いてもらわないと、そもそも年金受給できるような資産的余力はない、というのもわかる気がします。

サザエさんのお父さんである波平さんの歳は、実は54歳です。

当時は、55歳定年説が普通でしたので、息子のカツオも娘のワカメも、まだまだ学費がかかりそうなところなのですが、それでも退職金や年金でしっかりやっていけたのかもしれません。

サザエさんについては、すでにマスオさんと結婚して、なぜか息子のタラちゃんとも実家に同居しているのですから、お金もたまるでしょう。

大家族主義によるコストセーブと、平均寿命が短いことによる年金財政の総合的負担力とで、このような大変優雅な世界が昭和の昔には現出されていたわけです。

しかし時代は変わりました。

飲み過ぎ食べ過ぎ胃のもたれ、いっきイッキの一気飲みの飲み会、先輩風を吹かせる説教系飲み会、二次会三次会当たり前の取引先との接待などは影をひそめ、人は早起きしてランニングやウォーキングで健康づくりに精を出し、朝食は納豆食べて高タンパク低脂肪、ついでに炭水化物も制限(糖質制限)してますます健康になってきています。

これでは、みんな長生きしてしまい、年金受給者が列をなす、というわけです。

本来、長寿は幸せであるはずなのに、年金のことを考えると自己防衛でお金をためまくって、そして溜めたまま私蔵されたマネーや富が文字通り死蔵して市中に回ってこなくて不況になってしまいます。

そこで、どうやってこうした高齢者のお金を溶け出すように仕向けるかが、政治家や政策立案者の腕の見せ所です。

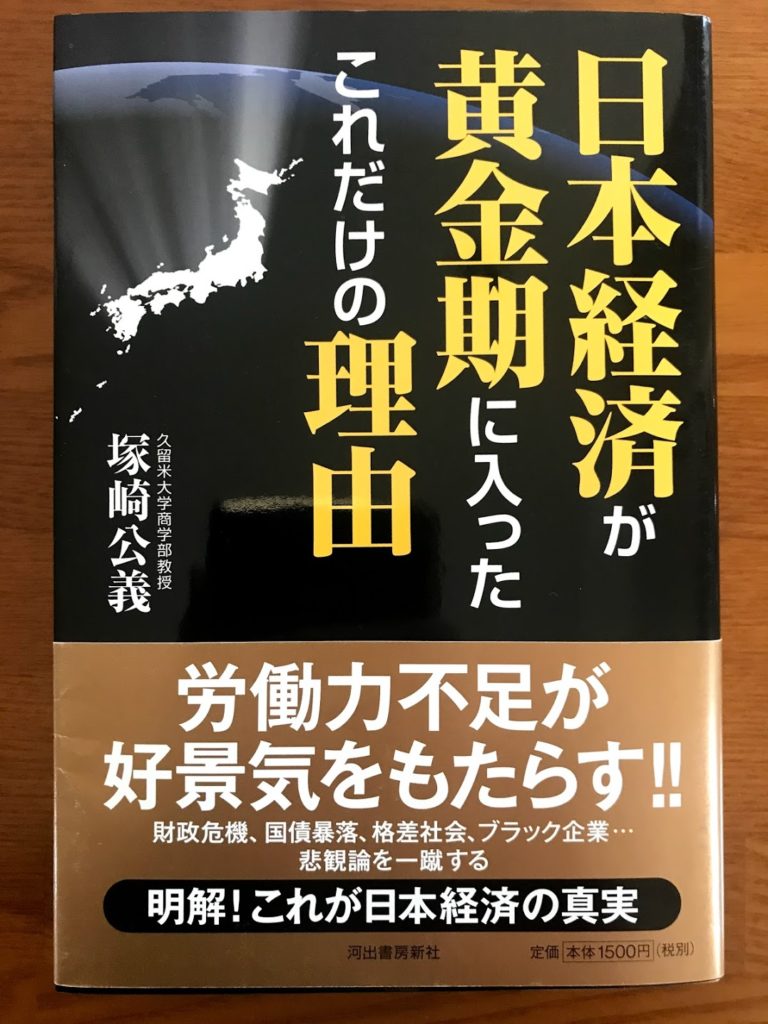

ここで、現・久留米大学商学部教授の塚崎公義先生が著された「日本経済が黄金期に入ったこれだけの理由」という本の一節を紹介します。

この本は、労働者不足が労働者の労働の価値を高めるのは福音ということからさまざまな論拠を述べているのですが、その中で、一点、とりわけ筆者が感動した年金財政を一気に健全化できる究極の方策を引用し紹介させていただきたいと思います。

「毎年の新生児の数で、年金額を増減する」

というのが塚崎先生の書籍からのアイデアです。

このアイデアは、世代間扶養という浪花節の日本の年金の制度的欠陥を一気に解消して双方をつなぎとめる、一石二鳥のまさに悪魔的アイデアだと思います。

毎年の新生児の数が減り続ければ、高齢者がもらえる年金も、その担保が細るわけですから「同時に」減らしましょう、もし新生児が増えたならば、その担保としての年金保険料も増えていくはずだから同時に増やしましょう、という考えは、年金受給世代の「逃げ切り」を防いで将来にツケを回すという良くない(不届きな)インセンティブを削ぎ、高齢者が、人口減少を自分の年金の問題として考えるようになるという、極めて合理的かつ有用で、かつ実現のハードルの低い方策だと思います。

日本の政治家、政策立案者、官僚のみなさんから一般企業のみなさんまで、自分の問題としてこの年金財政と少子高齢化についての問題について取り組んでいただきたく、その上で、この素晴らしい案を実現できるように、お力を貸していただければと願うばかりです。

塚崎公義先生の著書「日本経済が黄金期に入ったこれだけの理由」はこちらのページからもすぐ購入できます(ただし、品切れの際はご容赦ください)。

かつてあった長期信用銀行時代の、はるか先を行かれる先輩のアイデアには驚かされっぱなしの筆者からの紹介は以上です。

(2018年10月30日 火曜日)

▷▷次のページは