(2018/04/12)新しい木札(竹札)通貨が社会を救うかもしれないと思った面白い企みの話です

おはようございます。

2018年4月の筆者提供の新しい「通貨」という考え方に関するブログ配信記事です。

もともと、お金という者は人間が開発したものすごい「仕組み」です。

どのように「信用」を付与するのか、これは現在では「国家」がただの紙切れや金属片に「価値」を強制的に与えて、その国のほぼすべての人間に加えて外国の人の多くもそれを信じているという「状態」が通貨が流通しているという状態であるということになります。

そこで、いきなり全世界で核戦争となり世は世紀末、という漫画「北斗の拳」や漫画「火の鳥(未来編)」のような状況になった場合、通貨は後ろ盾を失い、急速に単なる紙切れと化していきます。

現実に、第一次大戦直後のドイツでは、朝と昼と夜とでパンの値段が変わっていくというようなハイパーインフレが起こりました(歴史の教科書に載っています)。

第一次世界大戦に負けたドイツは、戦勝国に対して賠償金を支払います。

最初の10億金マルクは戦後の1922年に支払われましたが、同時にハイパーインフレーション(激しいインフレ)が起き、ドイツ経済は大混乱に陥ってしまうのです。

金の兌換券で支払うと国内の金が流出して貨幣価値が暴落することを懸念したドイツ政府は国家の資本不足を賄うために不換紙幣を増刷し、それでも足りずに別の特別の政府紙幣をばら撒くしかなくなったのです。

ドイツのマルクの外国為替レートの推移を見ると、そのインフレの激しさ(貨幣価値の下落)がわかろうというもので、

・ 1919年1月のレート 1ドル=8.9マルク

だったのが、

・ 1923年1月 1ドル=5万マルク

・ 1923年11月 1ドル=4兆2000億マルク

というふうに、指数関数的に急上昇してしまったのです。

これは、ドイツ国民のみならず、世界中のどの人もが、ドイツのマルクという通貨に何の価値も抱かなくなったということと同じです。

その辺の紙切れ以下の価値となったというわけです。

大八車みたいなのに、マルク紙幣を山盛りにして、パンを1つ買いに行くというような状況ですね。

こうして、そして1923年11月の時点でデノミネーション(通貨単位変更)の実施として、新通貨の発行が主張しされ、ドイツ・レンテン銀行を設立して11月15日にレンテンマルクを発行したのです。

1兆マルクを1レンテンマルクとするという、漫画「ドラゴンボール」のスカウター戦闘力も漫画「ワンピース」の海軍からかかる懸賞金も驚きの「ものさし」の拡大変更です。

さて、通貨というのはこのように信用している人にその価値の源泉があるということがわかりました。

そうすれば、日本銀行券として流通している「円」ほどではないけれども、ある一定の、ある地域の顔が見える者同士で限定的に流通する通貨というものだって、本当は簡単に作れるはずなのです。

通貨としての表示に一定の「合意」があれば、コインでも紙幣でもいいわけですが、ここでは無くさないように適度な大きさである「木札」「竹札」を用意します。

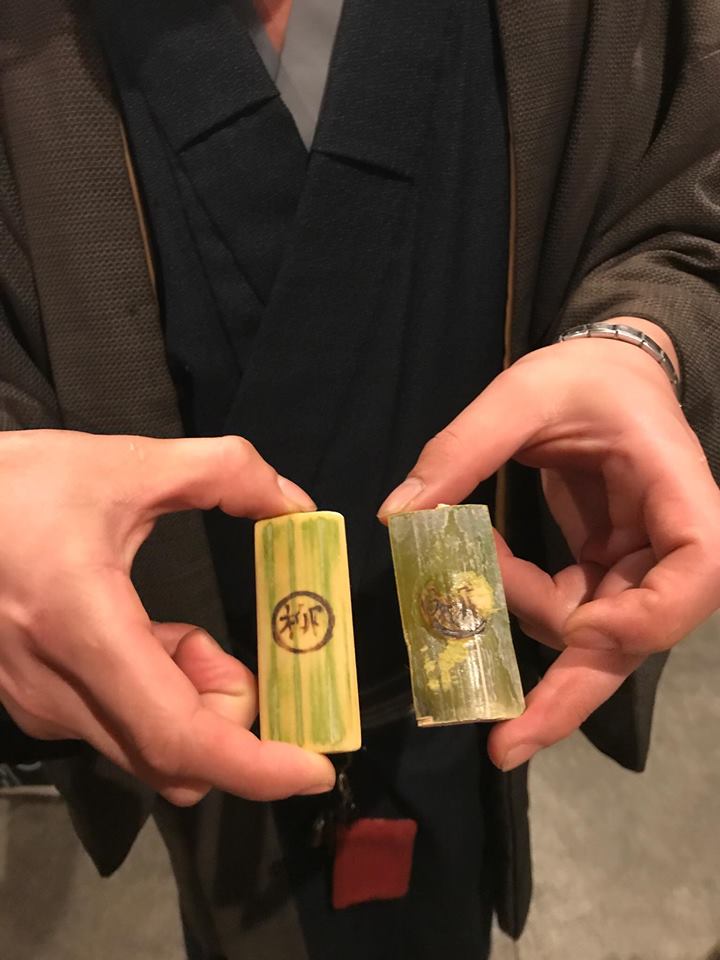

そして、適当な焼きごてによる「刻印」を付せば「木札」ならぬ「竹札」通貨の出来上がりです。

竹札の価値は、「円貨」では測れません。

もし円貨で測ってしまうと、今の時代その情報を聞きつけたまじめな公僕である規制当局(金融庁等)からすぐ問い合わせという名のお達しやお尋ねがかかってきてしまいます。

あくまでも、木札竹札(以下単に木札とか竹札とか適当に呼びます)であり、その価値は厳密には「あるかもしれないが、円貨では測れません」というものです。

人の信用や企業やブランドの信用というのも、法定貨幣では測れないという意味では似たようなものではないでしょうか。

その木札を二枚持っている人がいるとします。

その人に、ラーメンを作って提供するということをするサービス提供者が現れ、そしてその木札がラーメン提供者に渡ったとします。

これで立派な物々交換、サービス取引の成立です。

木札にラーメン一杯分の価値があるのでしょうか。

違います。

木札二枚分の「信用」がラーメンを提供した人に渡っただけです。

その木札二枚を銀行の窓口に持って行っても、預け入れてはくれないでしょう。

しかし、木札二枚で会議室を貸してあげる人、木札二枚で30分悩みを聞いてくれるという人なら現れるかもしれません(私なら聞きます)。

そうすれば、人々の間を木札が流通し、木札は人々の間を旅してサービスや価値やモノの移動提供による社会全体の富や喜びが増えていくのです。

木札自体を作り出すのにもコストがかかります。

裏の竹林に分け入って竹を切ってきて、それを鋸で適当な大きさに切って焼き印を付す。

やすりで削ってけがをしないようにもしないといけません。

しかし、これを工芸品として売り出すというわけではなく、単なる信用価値の移転手段として、ある一定の人間集団が認知すれば、それは立派なサービス・モノの媒介手段となるわけです。

夕食で余ったカレーでも、

ノートの切れ端でも、

半分残ったポストイットでも、

もう乗らない余った自転車でも、

ふろの残り水ですら、

法定通貨である「円」で中古屋に売り払うよりは、よほどモノの本来価値に即した木札のやりとりができそうではありませんか。

このような企みは、一人ではできません。

通貨というのが複数の人間で構成する人間社会で通用するものである以上、必ず複数の人間による共通価値認識が必要になるのです。

値付けは自由です。

木札一枚でフェラーリをあげてもいいし、

木札一枚でお茶一杯出してあげてもいいのです。

多くの取引事例が相互作用して、そのうち、通貨としての共通価値がなんとなく認知されてきます。

面白いことだとは思いませんか。

毎日5,000円の昼食を食べていた人が、お金が足らないので2,000円に食事になったというより、これまで500円ランチばっかりだった人がたまに1,000円出してカレーの大盛りを食べるようになったということのほうが、人はうらやましいと思うそうです。

相対的なランチの値段は、2,000円の方が圧倒的に高いにも関わらず、です。

人間、このように物事が発展していく方に心を寄せるという性質があるようなのです。

竹札通貨についても、成長しているという実感が人を巻き込み、社会運動になっていくような気がしてなりません。

このような面白企みに乗っかってみたいと思う方、遠慮なくお問い合わせください。

タケノコ掘りが楽しかった思い出を持ちます筆者からの回想は以上です。

(2018年4月12日 木曜日)

▷▷次のページは

(2018/04/19)竹林銀行が竹札を本当に発行してこれから流通しちゃうぞという面白い話です

竹林銀行総裁(中央)を囲んでの竹札発行の様子 おはようございます。 ブログ「ビルメン王に俺はなる!」を主催広告運営する管理人兼筆者です。 2018年4月のお金に関する…