なぜ空前の人手不足状況なのにもかかわらず実質賃金が上昇しないのか考えてみた話です

おはようございます。

2017年5月の自称ビルメン王(@shinya_ueda)の経済に関する記事をお送りします。

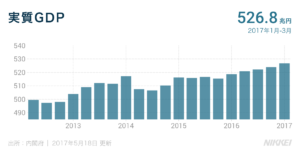

2017年も夏を迎えるにあたり、歴史的に空前の人手不足の状況を日本経済は迎えています。

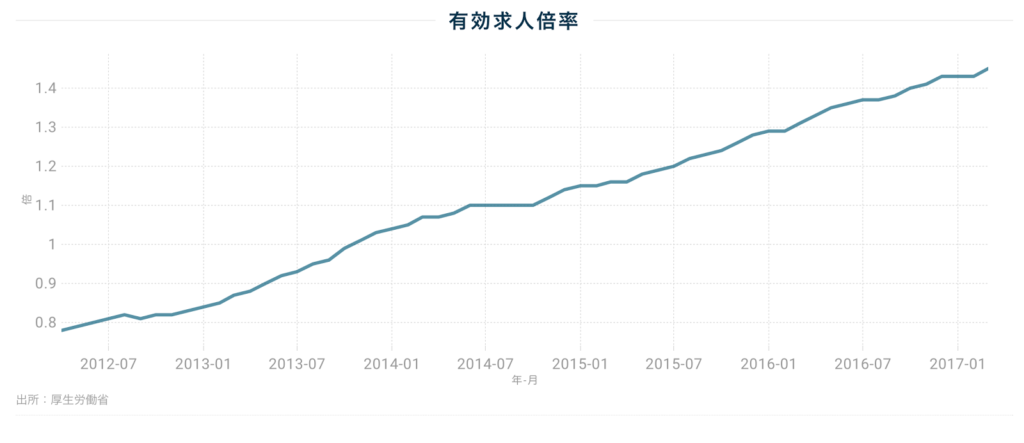

数字にもはっきりと現れておりまして、例えば有効求人倍率は2017年3月で1.45倍と一本調子で上昇し、一方完全失業率は同じ時期で空前の低さで2.8%という水準で、低下の一途を辿っています。

これだけ労働市場の需給関係が逼迫すれば、さぞかし賃金も上がっているのであろうと思うのですが、どうも庶民の実感としてあまりそのようなことはないように感じます。

もちろん、一部の地震復興需要などで引く手数多の建設業の職人さんなどにおいては、その確保するための日割りの給料が何割増しかになったといった話も聞きますが、そのほかの、いわゆる人手不足が慢性的に言われている介護業界、小売業界、流通業界、警備業界、清掃業界といった分野について、なぜ労働力の供給が逼迫しているのに価格(サービス価格や賃金)が上がらないのか疑問です。

ここには、人手不足にもかかわらず、賃金をあげてその分をサービス価格に転嫁すれば良いのでなないかという無邪気な妄想が一瞬で弾け飛ぶようなサービス市場の熾烈な競争があるのです。

増やした人件費を継続的に支えられるだけの基本的な売上高を確保できるという自信があれば、経営者や株主は賃金の増加も構わず事業を拡大しようとします。

ちなみに筆者は労働者サイドに長くいる人間ですので、何となく「供給サイド」が物やサービスの価格を決めるという古い発想をおそらく無自覚に持っています。

たとえば、富士山頂のビールは一杯2,000円するけど当たり前、という発想です。

賃金を上げたぶん人件費が高騰するが、それをそのまま商品の価格に転嫁できると素朴に信じているのです。

しかしながら、筆者のように牧歌的な富士山のビール販売のようないい話が世界中に広まっていると信じるのは間違っています。

現実はもっと厳しいのです。

商品の価格は人件費というコストでは決まらない

商品の価格は需要と供給で決まります。

人件費がどれだけ高騰しようと、顧客である需要側には全く、毛の先ほども関係ありません。

そして、人件費を商品やサービスの販売価格に転嫁できるかは人件費が高騰していますという供給側の事情とは「全く」関係なく、値上げをすれば、当然にその分売り上げ数量が減り、その結果販売単価の増分を売り上げ数量の減少が相殺し、最悪の場合売り上げ自体は減ってしまうかもしれないのです。

そうすれば人件費を上げただけ、コスト増になるだけです。

最悪の場合は、売り上げ総量が減ってしまい、利益が吹き飛んでしまうかもしれないのです。

しかしながら、続く少子高齢化により賃金水準は社会全体の要請としてじりじりと上がり続けています。

賃金の上昇をどうしても商品やサービスの価格に転嫁できない事業分野の事業者にとってみれば、これは空前の好景気で仕事はあるのに自社の利益は確保できないという状況に陥ってしまうのです。

そして売り上げは社会全体の景気にも左右されます。

そうして、売り上げを伸ばす余地もなく、かつほかの部分で経費削減する余地もない企業であれば、賃金水準の高騰による人材不足で事業すら継続できなくなって廃業するということにもなりかねないのです。

宅配サービス業界は、業界を挙げての賃上げ交渉により、利益の大きな部分を人件費増にあて、サービス継続に繋げました。

そして、先ほど「ほかの部分で経費削減」と書きましたが、まさに、ここが産業革命直後から世界中の経済社会で延々とつづいてきた、業務の機械化標準化ということになるのかと思います。

人工知能の台頭も、この延長線として捉えないと、方向を誤ることになりそうです。

清掃警備設備管理サービスを経験して10年になろうとしております筆者からの率直な感想は以上です。

(平成29年5月27日 土曜日)

▷▷次の記事は